2025年

冬場の飲水対策(2025/12/11)

寒い冬の季節は、犬や猫の飲水量が減り、膀胱炎や尿石症などの泌尿器疾患や脱水症状といったトラブルが起きることがあります。

寒い冬の季節は、犬や猫の飲水量が減り、膀胱炎や尿石症などの泌尿器疾患や脱水症状といったトラブルが起きることがあります。

そのため、日頃からしっかり水分を摂取できるように以下の対策がおすすめです。

・水飲み場を数ヶ所に設置する

・陶器、ガラス、金属などその子に合った材質や形(浅くて広い形)に変えてみる

・こまめに新鮮なお水に変えたり、常温やぬるいお湯に変えてあげる

・ウェットフードを混ぜたり、ドライフードをふやかして与える

ご自宅の愛犬、愛猫の好みに合わせて飲水対策をしてあげましょう。

愛玩動物看護師 児玉

変形性脊椎症(2025/12/08)

変形性脊椎症は、身体を支えている背骨(脊椎)が年齢とともに少しずつ変形してしまう病気です。多くは無症状なためレントゲン検査で偶然見つかることも珍しくありません。しかし、変形した脊椎が神経を圧迫することで痛みや歩行異常が現れることがあります。椎間板の変性や加齢による椎体間の不安定性が原因と考えられています。症状が見られる場合は、鎮痛剤で痛みを和らげたり、温熱療法などの理学療法で筋肉の緊張をほぐしながら経過を見ていきます。最近活動量が減ってきた、歩きにくそうにしている、などの変化は病気のサインかもしれません。なにか気になる症状があればお気軽にご相談下さい。

変形性脊椎症は、身体を支えている背骨(脊椎)が年齢とともに少しずつ変形してしまう病気です。多くは無症状なためレントゲン検査で偶然見つかることも珍しくありません。しかし、変形した脊椎が神経を圧迫することで痛みや歩行異常が現れることがあります。椎間板の変性や加齢による椎体間の不安定性が原因と考えられています。症状が見られる場合は、鎮痛剤で痛みを和らげたり、温熱療法などの理学療法で筋肉の緊張をほぐしながら経過を見ていきます。最近活動量が減ってきた、歩きにくそうにしている、などの変化は病気のサインかもしれません。なにか気になる症状があればお気軽にご相談下さい。

獣医師 神野

お散歩マナーについて(2025/12/05)

わんちゃんを飼っている方も、そうでない方も、みんなが気持ちよく過ごせるように、お散歩マナーを守りましょう。

わんちゃんを飼っている方も、そうでない方も、みんなが気持ちよく過ごせるように、お散歩マナーを守りましょう。

□排泄物はきちんと始末しましょう

お散歩中の排泄物は、飼い主さんが責任を持って持ち帰りましょう。可能であれば、お散歩の前におうちでトイレを済ませておきましょう。

□首輪や胴輪とリードを必ず付けましょう

首輪・胴輪・リードは、わんちゃんとの命綱になります。その子に合った首輪や胴輪を正しく装着し、リードを必ず付けましょう。またお散歩前に抜けたり壊れたりしていないか毎回確認しましょう。なお伸縮リードは、公園などの広い場所以外では使わないようにしましょう。

愛玩動物看護師 内山

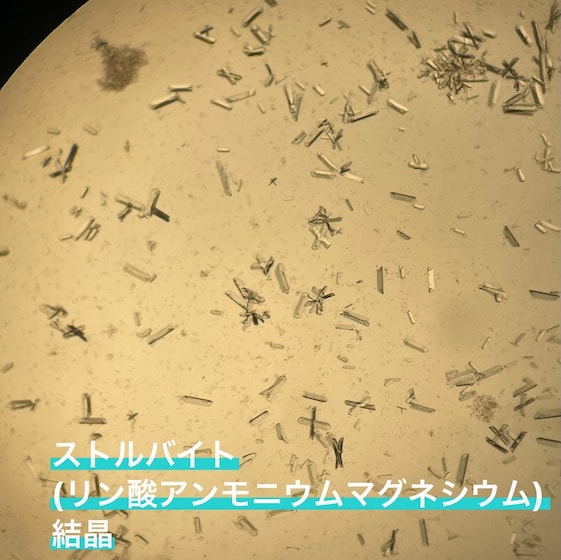

ストラバイト尿石症

ストラバイト尿石症とは尿中のミネラル成分が結晶化し、ストラバイト結石となって膀胱や尿道にできてしまう病気です。ストラバイト尿石症の症状には頻尿や血尿、トイレの失敗などが挙げられます。排尿時に痛みが見られたり陰部を仕切りに舐めると言った症状が見られることもあります。また、結石が尿道に詰まってしまい尿道閉塞を引き起こすと、命に関わる可能性のある危険な病気でもあります。結石が作られる原因として、食事や体質のほかに、膀胱内に感染した細菌によって尿のpH(酸性度)がアルカリ性に傾くことも原因とされています。ストラバイト結石は食事療法によって溶かすことのできる結石です。ただし結石が大きすぎる場合や食事療法に反応しない場合は外科手術が適応になることがあります。ストラバイト尿石症の診断には尿検査や膀胱のエコー検査が重要になります。お家のわんちゃん、ねこちゃんに上記の様な症状が見られる時はお早めに当院にご相談ください。

ストラバイト尿石症とは尿中のミネラル成分が結晶化し、ストラバイト結石となって膀胱や尿道にできてしまう病気です。ストラバイト尿石症の症状には頻尿や血尿、トイレの失敗などが挙げられます。排尿時に痛みが見られたり陰部を仕切りに舐めると言った症状が見られることもあります。また、結石が尿道に詰まってしまい尿道閉塞を引き起こすと、命に関わる可能性のある危険な病気でもあります。結石が作られる原因として、食事や体質のほかに、膀胱内に感染した細菌によって尿のpH(酸性度)がアルカリ性に傾くことも原因とされています。ストラバイト結石は食事療法によって溶かすことのできる結石です。ただし結石が大きすぎる場合や食事療法に反応しない場合は外科手術が適応になることがあります。ストラバイト尿石症の診断には尿検査や膀胱のエコー検査が重要になります。お家のわんちゃん、ねこちゃんに上記の様な症状が見られる時はお早めに当院にご相談ください。

獣医師 雨ヶ崎

動物病院でのマナーについて(2025/11/27)

動物病院には多くの人や犬猫が来院されます。知らない人や動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。そのため動物病院でのマナーとして、以下のことにご協力お願いします。

動物病院には多くの人や犬猫が来院されます。知らない人や動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。そのため動物病院でのマナーとして、以下のことにご協力お願いします。

犬の場合

・キャリーケースに入れる

もしくは

・リードを首輪や胴輪にしっかり装着し短く持つ

猫の場合

・キャリーケースに入れ、フタ(扉)はしっかりと閉める

また、大きめの布などで周りが見えないようにケースを覆うとより安心できると言われています。

動物と人の安全のために、ご協力をお願い致します。

愛玩動物看護師 町田

膀胱腫瘤(2025/11/25)

犬猫共に、膀胱内に腫瘤が発生することがあり、その場合には排尿しづらそうな様子や、血尿、頻尿といった、膀胱炎などと同様の症状がよく認められます。超音波検査を行うことで、膀胱内に腫瘤が形成されているかどうかを確認することが出来ます。また、カテーテルを用いて採材を行い、細胞診検査や遺伝子検査を行うことで診断を行います。診断後、腫瘤の発生状況などにより、外科的/内科的治療を検討していきます。膀胱内腫瘤を認めた場合には悪性腫瘍であることが比較的多いこともあり、普段と異なる排尿の様子が認められた場合などは、お早めにご相談下さい。

犬猫共に、膀胱内に腫瘤が発生することがあり、その場合には排尿しづらそうな様子や、血尿、頻尿といった、膀胱炎などと同様の症状がよく認められます。超音波検査を行うことで、膀胱内に腫瘤が形成されているかどうかを確認することが出来ます。また、カテーテルを用いて採材を行い、細胞診検査や遺伝子検査を行うことで診断を行います。診断後、腫瘤の発生状況などにより、外科的/内科的治療を検討していきます。膀胱内腫瘤を認めた場合には悪性腫瘍であることが比較的多いこともあり、普段と異なる排尿の様子が認められた場合などは、お早めにご相談下さい。

獣医師 池田

パピークラス(2025/11/21)

当院では、5か月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。パピークラスでは、トレーニングの基礎や、お散歩の練習、知らない人に慣れる事、お手入れの練習など、今後生活していく上で役立つ様々な事を学ぶことができます。社会化期と呼ばれる生後3~4ヶ月齢までの時期は、警戒心が少なく好奇心が旺盛で、新しい物をどんどん吸収することができます。そのため子犬を迎えたらできるだけ早い時期で参加していただく事をお勧めしています。当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種した1週間後から参加することができます。ご興味のある方は豊玉病院までお気軽にお問合せください。

当院では、5か月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。パピークラスでは、トレーニングの基礎や、お散歩の練習、知らない人に慣れる事、お手入れの練習など、今後生活していく上で役立つ様々な事を学ぶことができます。社会化期と呼ばれる生後3~4ヶ月齢までの時期は、警戒心が少なく好奇心が旺盛で、新しい物をどんどん吸収することができます。そのため子犬を迎えたらできるだけ早い時期で参加していただく事をお勧めしています。当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種した1週間後から参加することができます。ご興味のある方は豊玉病院までお気軽にお問合せください。

愛玩動物看護師 佐藤

年末年始のお知らせ(2025/11/19)

12/31(水)~1/3(土)は休診とさせて頂きます。緊急の際は、10時~16時まで予約診療を行います。病院により対応可能日が異なるため、必ずお電話でご連絡の上ご来院下さい。詳しくはコチラ。

白内障(2025/11/17)

白内障とは、目の中のレンズの役割を果たす「水晶体」という部分が何らかの原因で白濁した状態を指します。白内障は進行性の疾患で、一度水晶体が濁ると元の状態に戻ることはなく、白濁が進むと視力に影響を及ぼします。原因は遺伝性(トイプードル、アメリカンコッカースパニエルなどの好発犬種)、外傷性、二次性(糖尿病などの全身疾患に併発)など、様々です。人では老化現象のひとつとして捉えられがちですが、犬では6歳以下の若いうちから発症し、高齢になってきてから気づくことが多いです。診断には、散瞳検査(瞳孔を開く目薬を使用し、目の中を観察する検査)を用います。痛みもなく、比較的簡単に行う事ができる検査ですので、若いうちから検査を行っていくことをおすすめします。

白内障とは、目の中のレンズの役割を果たす「水晶体」という部分が何らかの原因で白濁した状態を指します。白内障は進行性の疾患で、一度水晶体が濁ると元の状態に戻ることはなく、白濁が進むと視力に影響を及ぼします。原因は遺伝性(トイプードル、アメリカンコッカースパニエルなどの好発犬種)、外傷性、二次性(糖尿病などの全身疾患に併発)など、様々です。人では老化現象のひとつとして捉えられがちですが、犬では6歳以下の若いうちから発症し、高齢になってきてから気づくことが多いです。診断には、散瞳検査(瞳孔を開く目薬を使用し、目の中を観察する検査)を用います。痛みもなく、比較的簡単に行う事ができる検査ですので、若いうちから検査を行っていくことをおすすめします。

獣医師 白石

セミナー報告(2025/11/14)

先日に引き続き、阿部美奈子先生による第2、3回グリーフケアセミナーを受講しました。愛犬、愛猫にとって飼い主様との日常は宝物であり、その日常を失うことでグリーフ(悲嘆)が生まれます。愛犬、愛猫が病気になってしまった場合も、優しく名前を呼ぶ、声をかける、できる範囲で大好きな遊びや散歩は継続するなど愛犬、愛猫の心のケアを行うことを意識しましょう。また入院時にはご自宅の匂いがついたタオルなどをご持参いただくことで、より安心して入院生活を送ることができます。当院では動物たちに寄り添い、安心してご利用いただけるよう心掛けております。ご不安なことなどありましたら、スタッフまでお気軽にご相談下さい。

先日に引き続き、阿部美奈子先生による第2、3回グリーフケアセミナーを受講しました。愛犬、愛猫にとって飼い主様との日常は宝物であり、その日常を失うことでグリーフ(悲嘆)が生まれます。愛犬、愛猫が病気になってしまった場合も、優しく名前を呼ぶ、声をかける、できる範囲で大好きな遊びや散歩は継続するなど愛犬、愛猫の心のケアを行うことを意識しましょう。また入院時にはご自宅の匂いがついたタオルなどをご持参いただくことで、より安心して入院生活を送ることができます。当院では動物たちに寄り添い、安心してご利用いただけるよう心掛けております。ご不安なことなどありましたら、スタッフまでお気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 浅見

犬の慢性潰瘍性歯周口内炎(2025/11/10)

犬の慢性潰瘍性歯周口内炎は、歯に接する口腔粘膜の持続的な炎症と痛みを特徴する病気です。根本的な病態は解明されていませんが、歯垢の中に存在する細菌に対する過剰な免疫反応が主な原因と考えられています。症状としては、口臭、流涎、歯ぐきや口腔粘膜からの出血や潰瘍、強い痛みなどがよく認められます。徹底的な歯垢除去とその後の継続的なホームケアが治療の要となりますが、清潔な状態が維持できないと歯垢蓄積後の再発も非常に多く、抜歯が最も有効な選択肢となることもあります。採食中やご自宅でのデンタルケアの間などで口に痛みを感じている様子がある場合は、お早めにご相談下さい。

犬の慢性潰瘍性歯周口内炎は、歯に接する口腔粘膜の持続的な炎症と痛みを特徴する病気です。根本的な病態は解明されていませんが、歯垢の中に存在する細菌に対する過剰な免疫反応が主な原因と考えられています。症状としては、口臭、流涎、歯ぐきや口腔粘膜からの出血や潰瘍、強い痛みなどがよく認められます。徹底的な歯垢除去とその後の継続的なホームケアが治療の要となりますが、清潔な状態が維持できないと歯垢蓄積後の再発も非常に多く、抜歯が最も有効な選択肢となることもあります。採食中やご自宅でのデンタルケアの間などで口に痛みを感じている様子がある場合は、お早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

狂犬病予防接種(2025/11/08)

ご自宅のわんちゃんの今年度の狂犬病予防接種はお済みでしょうか。日本では、年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では一年を通して予防接種を受け付けております。また、練馬区にお住まいの方を対象に、今月末まで狂犬病予防接種に関する手続きを代行しております。ご希望の方はご予約のうえ、区から届いたおハガキをご持参ください。

ご自宅のわんちゃんの今年度の狂犬病予防接種はお済みでしょうか。日本では、年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では一年を通して予防接種を受け付けております。また、練馬区にお住まいの方を対象に、今月末まで狂犬病予防接種に関する手続きを代行しております。ご希望の方はご予約のうえ、区から届いたおハガキをご持参ください。

愛玩動物看護師 塚田

第70回社内木鶏会(2025/11/06)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第70回社内木鶏会を開催しました。今回のテーマは「名を成すは毎に窮苦の日にあり」でした。厳しい時こそが成長や成功へのチャンスであり、順調な時ほど失敗しないように気を引き締めるこが大切であると改めて実感しました。この学びを日々の生活や仕事に活かし、今後も皆様により良い獣医療を提供できるよう精進してまいります。

獣医師 神野

僧帽弁閉鎖不全症(2025/11/05)

僧帽弁閉鎖不全症(MR)は、犬の心臓病の中で最も発生率が高く、特に小型犬に多発することが知られています。僧帽弁は、左心房と左心室の間にあり、左心の血流を制御する役割を担っています。MRでは、僧帽弁が上手く働かなくなり、左心房へ血液が逆流してしまいます。病態が進むと左心房が拡大し、さらに、肺水腫を引き起こします。症状として、咳や呼吸困難、重度になると息が上がりやすくなったり、失神もみられます。MRの進行速度は個体によって様々なので、MRと診断された場合は定期的にチェックをすることが重要です。心拡大が認められる場合には、進行を遅らせるために内服薬による治療を開始します。気になる症状がある場合にはお気軽にご相談ください。

僧帽弁閉鎖不全症(MR)は、犬の心臓病の中で最も発生率が高く、特に小型犬に多発することが知られています。僧帽弁は、左心房と左心室の間にあり、左心の血流を制御する役割を担っています。MRでは、僧帽弁が上手く働かなくなり、左心房へ血液が逆流してしまいます。病態が進むと左心房が拡大し、さらに、肺水腫を引き起こします。症状として、咳や呼吸困難、重度になると息が上がりやすくなったり、失神もみられます。MRの進行速度は個体によって様々なので、MRと診断された場合は定期的にチェックをすることが重要です。心拡大が認められる場合には、進行を遅らせるために内服薬による治療を開始します。気になる症状がある場合にはお気軽にご相談ください。

獣医師 田島

健康診断(2025/10/31)

普段と変わりなく元気に見えていても、健康診断を行うことで体の中で起きている小さな変化や異常が見つかることがあります。わんちゃん・ねこちゃんは人間の約5倍のスピードで歳を取ると言われており、症状が出る前に小さなサインを見つけることが大切です。定期的な健康診断を行うことで、病気の早期発見・早期治療につながります。当院ではただいま秋の健康診断キャンペーンを実施中です。全身の健康診断を、通常よりお得に受けていただけます。11月末までの期間限定となりますので、この機会にぜひご利用ください。

普段と変わりなく元気に見えていても、健康診断を行うことで体の中で起きている小さな変化や異常が見つかることがあります。わんちゃん・ねこちゃんは人間の約5倍のスピードで歳を取ると言われており、症状が出る前に小さなサインを見つけることが大切です。定期的な健康診断を行うことで、病気の早期発見・早期治療につながります。当院ではただいま秋の健康診断キャンペーンを実施中です。全身の健康診断を、通常よりお得に受けていただけます。11月末までの期間限定となりますので、この機会にぜひご利用ください。

愛玩動物看護師 文字

尿道閉塞(2025/10/25)

尿道閉塞とは、膀胱にできた結石や粘液が尿道に詰まって排尿できなくなる病気です。雄猫で発生しやすく、排尿姿勢を取るが尿が出ない、頻尿、血尿などの症状が見られます。排尿できない状態が続くと、体に不要な物質が排出できず高窒素血症になることで、食欲不振や嘔吐の症状が見られ、重度では死亡してしまうこともあります。治療として、高窒素血症に対する点滴と、閉塞の解除を行います。カテーテルを使用して解除できない場合や、閉塞を繰り返す際は、手術が必要なこともあります。気になる症状がある場合はすぐにご相談ください。

尿道閉塞とは、膀胱にできた結石や粘液が尿道に詰まって排尿できなくなる病気です。雄猫で発生しやすく、排尿姿勢を取るが尿が出ない、頻尿、血尿などの症状が見られます。排尿できない状態が続くと、体に不要な物質が排出できず高窒素血症になることで、食欲不振や嘔吐の症状が見られ、重度では死亡してしまうこともあります。治療として、高窒素血症に対する点滴と、閉塞の解除を行います。カテーテルを使用して解除できない場合や、閉塞を繰り返す際は、手術が必要なこともあります。気になる症状がある場合はすぐにご相談ください。

獣医師 新井

ノミ・マダニ予防(2025/10/24)

ノミ・マダニは、吸血によって貧血やアレルギーを起こすだけでなく、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)など、人にも感染する病気の原因になります。ノミは春〜秋に、マダニは梅雨と秋に活動が活発になります。また、ノミは13℃以上の環境で繁殖できるため、寒くなる秋・冬の時期も注意が必要です。室内飼いの子も、人の服や靴を通して室内に持ち込まれる可能性があります。みなさまの大切なわんちゃん・ねこちゃんの健康を守るため、1年を通した予防を心がけましょう。

ノミ・マダニは、吸血によって貧血やアレルギーを起こすだけでなく、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)など、人にも感染する病気の原因になります。ノミは春〜秋に、マダニは梅雨と秋に活動が活発になります。また、ノミは13℃以上の環境で繁殖できるため、寒くなる秋・冬の時期も注意が必要です。室内飼いの子も、人の服や靴を通して室内に持ち込まれる可能性があります。みなさまの大切なわんちゃん・ねこちゃんの健康を守るため、1年を通した予防を心がけましょう。

愛玩動物看護師 田中

甲状腺ホルモン(2025/10/21)

甲状腺ホルモンは、全身の代謝をコントロールする非常に重要なホルモンです。犬では甲状腺ホルモンが不足する甲状腺機能低下症、猫では逆に過剰になる甲状腺機能亢進症が多く、いずれも中〜高齢でよく見られます。甲状腺機能低下症では、元気や活動性の低下・体重増加・左右対称性の脱毛などがみられます。一方、甲状腺機能亢進症では、よく食べているのに痩せてしまう・多飲多尿といった症状が特徴的です。当院の秋の健康診断キャンペーンでは、甲状腺ホルモンを測定できるコースもご用意しています。特に中〜高齢の子は、この機会にぜひご利用ください。

甲状腺ホルモンは、全身の代謝をコントロールする非常に重要なホルモンです。犬では甲状腺ホルモンが不足する甲状腺機能低下症、猫では逆に過剰になる甲状腺機能亢進症が多く、いずれも中〜高齢でよく見られます。甲状腺機能低下症では、元気や活動性の低下・体重増加・左右対称性の脱毛などがみられます。一方、甲状腺機能亢進症では、よく食べているのに痩せてしまう・多飲多尿といった症状が特徴的です。当院の秋の健康診断キャンペーンでは、甲状腺ホルモンを測定できるコースもご用意しています。特に中〜高齢の子は、この機会にぜひご利用ください。

獣医師 神野

第69回社内木鶏会(2025/10/19)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第69回社内木鶏会を開催しました。今回は「出逢いが運命を変える」というテーマで感想を語り合いました。出会いを通して、人生における出会いの尊さや、人とのご縁が自分を大きく成長させる力になることを学びました。本文中の「どんなすばらしい人と出逢っても、どんな素晴らしい言葉に出逢っても自分のレベルが低かったら、その出会いは生かせない」という言葉が印象に残りました。日々の仕事の中でも、何気ない出会いや関わりが自分の人生に影響を与えていることを忘れず、一つひとつのご縁を大切にしていきたいと感じました。今回の木鶏会を通じて、感謝の心を持ち、より良い出会いをを築いていけるよう努めてまいります。

愛玩動物看護師 田中

シニア期の体の変化(2025/10/17)

ワンちゃん、ネコちゃんは一般的におよそ7歳頃からシニア期に移行すると言われています。シニア期に入ると、以下のような身体や行動の変化が少しずつ現れるようになることがあります。

ワンちゃん、ネコちゃんは一般的におよそ7歳頃からシニア期に移行すると言われています。シニア期に入ると、以下のような身体や行動の変化が少しずつ現れるようになることがあります。

・毛艶が悪くなった

・イボやしこりが増えた

・名前を呼んでも反応が薄いことがある

・寝ている時間が長くなった

これらは加齢に伴う変化のこともありますが、病気のサインが隠れている場合もあります。当院では体の変化をご自宅で定期的にチェックできるシートをご用意しておりますので、気になる方はお気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 児玉

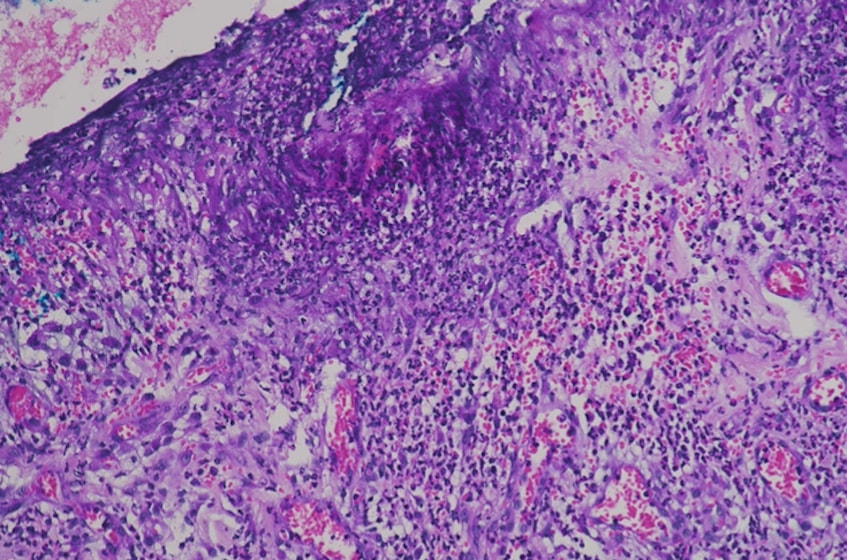

犬の多中心型リンパ腫(2025/10/16)

多中心型リンパ腫は、白血球の一種であるリンパ球が異常に増殖する血液の腫瘍です。リンパ腫には様々な種類がありますが、多くはリンパ節から発生する多中心型リンパ腫であることが知られています。病気が進行するまで症状を認めないことも多いため、偶発的に認められることも少なくありません。腫れているリンパ節に対して細い針を刺して細胞の採取を行う細胞診検査や、リンパ節の一部または全体を切除して生検を行うことで診断を行います。治療は一般的に抗がん剤を用いた化学療法を行います。化学療法により寛解なども見込める腫瘍であるため、早期の発見と適切な抗がん剤治療が重要になります。お家のわんちゃんにしこりができた、身体の腫れなどが見つかった際はお早めに病院にご相談ください。

多中心型リンパ腫は、白血球の一種であるリンパ球が異常に増殖する血液の腫瘍です。リンパ腫には様々な種類がありますが、多くはリンパ節から発生する多中心型リンパ腫であることが知られています。病気が進行するまで症状を認めないことも多いため、偶発的に認められることも少なくありません。腫れているリンパ節に対して細い針を刺して細胞の採取を行う細胞診検査や、リンパ節の一部または全体を切除して生検を行うことで診断を行います。治療は一般的に抗がん剤を用いた化学療法を行います。化学療法により寛解なども見込める腫瘍であるため、早期の発見と適切な抗がん剤治療が重要になります。お家のわんちゃんにしこりができた、身体の腫れなどが見つかった際はお早めに病院にご相談ください。

獣医師 雨ヶ崎

JVEC認定医資格(2025/10/12)

この度日本小動物認定獣医師協会(JVEC)の認定試験に合格いたしました。今回のプログラムで、世界各国で活躍する講師陣から、外科、内科問わず様々な分野で世界水準の小動物臨床について学びました。学んだことを生かし、皆様によりよい獣医療を提供できるよう努めて参ります。合格した認定医資格に恥じぬよう、一つひとつの診療に向き合ってまいりますので、今後とも宜しくお願い致します。

獣医師 白石

ブラッシングのやり方(2025/10/10)

夏の終わりから秋にかけて、わんちゃん・ねこちゃんは「換毛期」を迎えます。この時期は夏毛から冬毛へと生え変わるため、普段より多く毛が抜け落ちます。そのため、毎日のブラッシングがとても大切です。ブラッシングのポイントは次の通りです。

夏の終わりから秋にかけて、わんちゃん・ねこちゃんは「換毛期」を迎えます。この時期は夏毛から冬毛へと生え変わるため、普段より多く毛が抜け落ちます。そのため、毎日のブラッシングがとても大切です。ブラッシングのポイントは次の通りです。

① 毛の流れと逆方向にブラシをかけ、抜け毛を浮かせます。

② 毛の流れに沿ってブラシをかけ、浮かせた毛を取り除きます。

特に長毛の子は、脇・内股・耳の後ろなどが毛玉になりやすいため、毛を手でかき分けて、根元から丁寧にブラッシングしてあげましょう。

愛玩動物看護師 内山

色素沈着(2025/10/06)

人と同じように、犬や猫にも皮膚の黒ずみが見られることがあります。皮膚に存在するメラニン色素が過剰に増加することで起こり、ほくろや、皮膚の炎症や外傷後の変化、ホルモン性疾患、ウイルスの感染、悪性腫瘍(メラノーマ)などが可能性として考えられます。色素沈着の様子や、全身の健康状態、また隆起している場合には細胞診検査などを行って診断を行っていきます。状況により必要な治療は異なってきますので、気になるできものなどがある場合にはご相談ください。

人と同じように、犬や猫にも皮膚の黒ずみが見られることがあります。皮膚に存在するメラニン色素が過剰に増加することで起こり、ほくろや、皮膚の炎症や外傷後の変化、ホルモン性疾患、ウイルスの感染、悪性腫瘍(メラノーマ)などが可能性として考えられます。色素沈着の様子や、全身の健康状態、また隆起している場合には細胞診検査などを行って診断を行っていきます。状況により必要な治療は異なってきますので、気になるできものなどがある場合にはご相談ください。

獣医師 池田

木鶏会フォローアップセミナー(2025/10/01)

先日致知出版社の柴田様をお迎えし、木鶏会の目的を再確認するフォローアップセミナーを開催いたしました。美点凝視(人の長所や徳性に意識的に目を向けること)、素心(素直な心)という言葉をキーワードに人間力を高めていくために必要な考え方や生き方について教わりました。「人生は縁によって決まる」「生きるセンスを磨く秘訣」をポイントごとにお話しいただき、「人間学とは何か」という根本について、改めて学び直す機会となりました。今日学んだことをスタッフ一同見つめ直し、人間的成長を心がけながら、皆さまに安心してご利用いただける病院づくりに努めてまいります。

愛玩動物看護師 町田

蛋白漏出性腸症(2025/09/29)

蛋白漏出性腸症とは、腸から蛋白が漏れ出てしまうことで血中の蛋白が減少し、低蛋白血症を引き起こす病気の総称です。犬では腫瘍や消化管の炎症を伴うリンパ管の拡張など様々な疾患が原因となりますが、猫ではまれです。嘔吐や下痢、食欲不振などの典型的な消化器症状を呈する場合もありますが、消化器症状を認めず、胸水や腹水の貯留、末端の浮腫のみが認められることもあります。血液検査や臨床症状から仮診断をしていきますが、確定診断には消化管の内視鏡検査(病理検査)が必要です。治療には内服薬の他、食事療法が重要です。重症な場合、命に関わることもありますので、気になる症状がございましたらお早めにご来院ください。

蛋白漏出性腸症とは、腸から蛋白が漏れ出てしまうことで血中の蛋白が減少し、低蛋白血症を引き起こす病気の総称です。犬では腫瘍や消化管の炎症を伴うリンパ管の拡張など様々な疾患が原因となりますが、猫ではまれです。嘔吐や下痢、食欲不振などの典型的な消化器症状を呈する場合もありますが、消化器症状を認めず、胸水や腹水の貯留、末端の浮腫のみが認められることもあります。血液検査や臨床症状から仮診断をしていきますが、確定診断には消化管の内視鏡検査(病理検査)が必要です。治療には内服薬の他、食事療法が重要です。重症な場合、命に関わることもありますので、気になる症状がございましたらお早めにご来院ください。

獣医師 白石

雑誌掲載のお知らせ(2025/09/26)

この度、当院の患者様からのご紹介でご縁を頂き、雑誌「コーギーSTYLE」の「動物病院大好き」という特集で取材協力を行いました。取材ではわんちゃんに動物病院を好きになってもらう取り組みとして、パピークラスの開催、診察やお散歩でお立ち寄り頂いた際におやつをあげるなど、当院で実践している事をご紹介しています。わんちゃんが動物病院を好きになりお立寄りしやすい場所になると、病気の早期発見・早期治療に繋がる、治療や通院のストレスを軽減できるなど、わんちゃんとご家族にとっての大きなメリットがあります。その為、当院では積極的にこのような取り組みを行っております。特集は9/30発売の「コーギーSTYLE」Vol.49に掲載されていますので、是非ご覧ください。

この度、当院の患者様からのご紹介でご縁を頂き、雑誌「コーギーSTYLE」の「動物病院大好き」という特集で取材協力を行いました。取材ではわんちゃんに動物病院を好きになってもらう取り組みとして、パピークラスの開催、診察やお散歩でお立ち寄り頂いた際におやつをあげるなど、当院で実践している事をご紹介しています。わんちゃんが動物病院を好きになりお立寄りしやすい場所になると、病気の早期発見・早期治療に繋がる、治療や通院のストレスを軽減できるなど、わんちゃんとご家族にとっての大きなメリットがあります。その為、当院では積極的にこのような取り組みを行っております。特集は9/30発売の「コーギーSTYLE」Vol.49に掲載されていますので、是非ご覧ください。

愛玩動物看護師 佐藤

症例追加(2025/09/23)

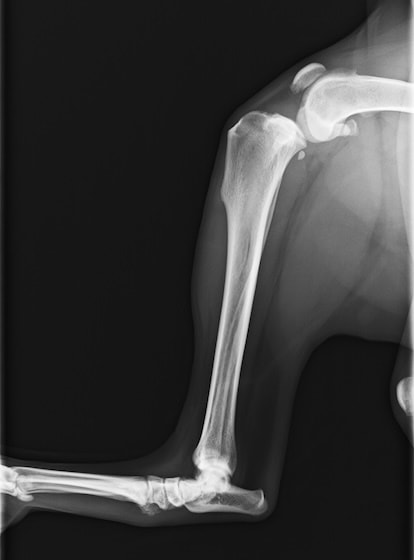

HPの外科の「その他の整形外科疾患」のページに、犬の足根関節の部分関節固定術を追加致しました。(コチラ)足根関節は脛骨、腓骨、踵骨、距骨、足根骨、中足骨と複数の骨で形成され、その関節構造は複雑であり複数の靭帯と腱で安定化されています。足根関節の脱臼や亜脱臼は、主に落下や激しい運動中の外傷によって生じます。症状として、患部は熱感を持って腫れ、動物は痛みにより後肢を挙上したり、負重を避けるように行動します患部g腫れ、動物は痛みにより歩行時や排泄時に体重がかからないように庇。治療法は、軽症の場合は副子や装具による保存療法を行いますが、重症の場合は靭帯修復や関節を固定する関節固定術を行う必要があります。歩行異常や足を庇うような仕草が認められる場合はお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

わんちゃんねこちゃんの爪切り

ご自宅で爪切りは行っていますか?肉球よりも爪が出ていたり、歩く時にカチャカチャと音が出る場合は爪切りが必要なサインです。爪が長いと

ご自宅で爪切りは行っていますか?肉球よりも爪が出ていたり、歩く時にカチャカチャと音が出る場合は爪切りが必要なサインです。爪が長いと

・歩きにくくなる

・肉球に爪が刺さる

・爪を折る

等のトラブルを引き起こす可能性があります。定期的に爪の長さをチェックしてあげましょう。また、当院では月に一回の爪切りをお勧めしております。ご自宅での爪切りが難しい場合は、爪切りのみのご予約も承っていますので、お気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 塚田

第68回社内木鶏会(2025/09/17)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第68回社内木鶏会を開催しました。「人生は挑戦なり」というテーマで感想を語り合いました。九州旅客鉄道相談役を務めていらっしゃる唐池恒二氏の「夢と希望は大きく持つ」という言葉に感銘を受け、常に夢を掲げて挑戦し続けることの大切さや、夢見る力で社内全体を動かすことができるということを学びました。今回の木鶏会での学びを活かし、日々挑戦を忘れず一人一人が成長できるよう精進して参ります。

獣医師 新井

ケンネルコフ(2025/09/16)

ケンネルコフは、咳を主な症状とする急性の呼吸器感染症で、1歳未満の犬で多く発生します。咳以外にも、鼻水やくしゃみ、発熱などを伴うことがあります。悪化すると元気・食欲が低下し、時に肺炎に陥り呼吸困難を呈するもあります。複数の病原体がケンネルコフの原因となり得るため、わんちゃんのワクチンプログラムが完了するまで、あまり多くの動物と触れ合わせないようにするなど、注意が必要です。新しくお迎えしたわんちゃんが咳をしている等、気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。

ケンネルコフは、咳を主な症状とする急性の呼吸器感染症で、1歳未満の犬で多く発生します。咳以外にも、鼻水やくしゃみ、発熱などを伴うことがあります。悪化すると元気・食欲が低下し、時に肺炎に陥り呼吸困難を呈するもあります。複数の病原体がケンネルコフの原因となり得るため、わんちゃんのワクチンプログラムが完了するまで、あまり多くの動物と触れ合わせないようにするなど、注意が必要です。新しくお迎えしたわんちゃんが咳をしている等、気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。

獣医師 田島

セミナー報告(2025/09/12)

先日、阿部美奈子先生による第1回グリーフケアセミナーを受講しました。グリーフとは直訳すると「悲嘆」という意味で、人や動物にとって大切なものを喪失した時や喪失を想像した時に起こる、ごく自然な心と身体の反応を指します。グリーフは人が「動物との当たり前の日常を失うこと」を想像することでも生まれますが、悲しい表情をした飼い主様の姿を目にした動物たちにもまた人と同様にグリーフが生まれます。当院では皆様とその大切なご家族である動物たちが安心して健やかな生活を送れるようサポートして参ります。疑問に思っていることや不安なことなど何かありましたら、スタッフにご相談下さい。

先日、阿部美奈子先生による第1回グリーフケアセミナーを受講しました。グリーフとは直訳すると「悲嘆」という意味で、人や動物にとって大切なものを喪失した時や喪失を想像した時に起こる、ごく自然な心と身体の反応を指します。グリーフは人が「動物との当たり前の日常を失うこと」を想像することでも生まれますが、悲しい表情をした飼い主様の姿を目にした動物たちにもまた人と同様にグリーフが生まれます。当院では皆様とその大切なご家族である動物たちが安心して健やかな生活を送れるようサポートして参ります。疑問に思っていることや不安なことなど何かありましたら、スタッフにご相談下さい。

愛玩動物看護師 浅見

動脈管開存症(2025/09/09)

動脈管開存症とは犬の先天性心疾患で最も多いとされる病気です。産まれる前の胎児期にはたらいていた、大動脈と肺動脈をつなぐ動脈管という血管が遺残してしまうことで全身に行くはずの血液が肺動脈へと流れ、肺静脈や肺に過剰な負担がかかります。聴診で特徴的な雑音が聴取され病気が見つかることもありますが、確定診断にはエコー検査を用います。初期は無症状のこともありますが、重症化すると、疲れやすい、咳をする、呼吸が苦しいなどの症状が見られます。自然に血管が塞がることもありますが、症状が強い場合は手術で血管を塞ぐ必要があります。子犬に気になる症状がある場合は、ご相談ください。

動脈管開存症とは犬の先天性心疾患で最も多いとされる病気です。産まれる前の胎児期にはたらいていた、大動脈と肺動脈をつなぐ動脈管という血管が遺残してしまうことで全身に行くはずの血液が肺動脈へと流れ、肺静脈や肺に過剰な負担がかかります。聴診で特徴的な雑音が聴取され病気が見つかることもありますが、確定診断にはエコー検査を用います。初期は無症状のこともありますが、重症化すると、疲れやすい、咳をする、呼吸が苦しいなどの症状が見られます。自然に血管が塞がることもありますが、症状が強い場合は手術で血管を塞ぐ必要があります。子犬に気になる症状がある場合は、ご相談ください。

獣医師 新井

臨時休診のお知らせ(2025/09/05)

台風接近に伴い、安全を考慮して豊玉病院の本日の午後の診療(16時〜18時)は休診とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

犬の混合ワクチンについて(2025/09/04)

混合ワクチンとは、一本で複数の感染症を予防できるワクチンのことで、当院では犬用として6種と8種の混合ワクチンをご用意しております。

混合ワクチンとは、一本で複数の感染症を予防できるワクチンのことで、当院では犬用として6種と8種の混合ワクチンをご用意しております。

•6種:主要な感染症を予防可能

•8種:上記に加えて、レプトスピラ症も予防可能(ネズミの尿で汚れた水や土壌から感染し、人にも感染します)

キャンプや海など自然の多い場所へ一緒にお出かけする場合には8種混合ワクチンの接種をお勧めします。混合ワクチンは義務ではありませんが、様々な感染症から愛犬を守るため年に1回の接種を行いましょう。ワクチン接種に不安がある場合は、 血液検査で免疫の有無を調べてから接種を検討することもできますので、お気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 文字

肺水腫(2025/09/01)

肺水腫は、肺に過剰な液体が貯留し、ガス交換が障害され、呼吸が苦しくなる病態です。犬猫では心原性と非心原性に大別されます。心原性肺水腫は、僧帽弁閉鎖不全症や肥大型心筋症などによる左心不全が原因で、左心房の圧が上がり、肺静脈の圧が上昇することで肺に液体が漏出して起こります。非心原性は、外傷、肺炎、敗血症、神経原性などにより血管透過性が亢進して起こります。症状は、浅くて早い呼吸、ゴロゴロとした呼吸音、咳、チアノーゼなどで、急速に悪化することがあります。胸部のレントゲンを撮影し診断を行ないます。治療は心原性では酸素吸入、利尿薬、血管拡張薬や強心薬などで行ないます。非心原性では酸素投与と原因に応じた治療を行ないます。迅速な対応が必要となる病態のため呼吸様式の異常を感じた場合は早めにご相談ください。

肺水腫は、肺に過剰な液体が貯留し、ガス交換が障害され、呼吸が苦しくなる病態です。犬猫では心原性と非心原性に大別されます。心原性肺水腫は、僧帽弁閉鎖不全症や肥大型心筋症などによる左心不全が原因で、左心房の圧が上がり、肺静脈の圧が上昇することで肺に液体が漏出して起こります。非心原性は、外傷、肺炎、敗血症、神経原性などにより血管透過性が亢進して起こります。症状は、浅くて早い呼吸、ゴロゴロとした呼吸音、咳、チアノーゼなどで、急速に悪化することがあります。胸部のレントゲンを撮影し診断を行ないます。治療は心原性では酸素吸入、利尿薬、血管拡張薬や強心薬などで行ないます。非心原性では酸素投与と原因に応じた治療を行ないます。迅速な対応が必要となる病態のため呼吸様式の異常を感じた場合は早めにご相談ください。

獣医師 神野

第67回社内木鶏会(2025/08/30)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第67回社内木鶏会を開催しました。「日用心法」というテーマで感想を語り合いました。徳富蘆花氏の「山の上にも山があり、山の奥にも山がある。人の生の旅はただ上りです」という言葉に感銘を受け、自分の限界を作らず、向上心を持ち高みを目指していくことの大切さを実感しました。今回の木鶏会での学びを活かし、皆様により良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として、第67回社内木鶏会を開催しました。「日用心法」というテーマで感想を語り合いました。徳富蘆花氏の「山の上にも山があり、山の奥にも山がある。人の生の旅はただ上りです」という言葉に感銘を受け、自分の限界を作らず、向上心を持ち高みを目指していくことの大切さを実感しました。今回の木鶏会での学びを活かし、皆様により良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

愛玩動物看護師 塚田

バイオバーム(2025/08/28)

わんちゃん・ねこちゃんの肉球やお鼻は、季節や環境によって乾燥しやすく、カサつきやひび割れを起こすことがあります。特に夏はアスファルトの熱や冷房の影響で硬くなったり乾燥するため、日頃のケアが大切です。バイオバームは、1日1〜3回塗ることで肉球やお鼻を乾燥から守り、潤いを与える保護クリームです。

わんちゃん・ねこちゃんの肉球やお鼻は、季節や環境によって乾燥しやすく、カサつきやひび割れを起こすことがあります。特に夏はアスファルトの熱や冷房の影響で硬くなったり乾燥するため、日頃のケアが大切です。バイオバームは、1日1〜3回塗ることで肉球やお鼻を乾燥から守り、潤いを与える保護クリームです。

特長

・オーガニック認定の植物オイル配合

・抗菌バリアで清潔をキープ

・舐めても落ちにくい耐水性

毎日のケアにぜひご活用ください。

愛玩動物看護師 田中

肛門嚢炎(2025/08/27)

わんちゃん、ねこちゃんには肛門の付近に肛門腺と呼ばれる袋状の臭腺(肛門嚢)があります。肛門嚢からは分泌液が排便時に共に排泄されます。肛門嚢に分泌液が過剰に溜まり、炎症や細菌感染巣ことで肛門嚢炎を生じます。肛門嚢炎では肛門周囲に痛み、腫れの症状が見られ、さらに悪化すると肛門嚢が破裂し、出血と共に膿状の分泌液が排出されます。初期の肛門嚢炎の治療は抗生剤などの内服を行いますが、肛門嚢が破裂してしまった場合は外用薬による治療も合わせて行います。肛門嚢炎の予防のためには定期的な肛門腺搾りが重要になります。肛門嚢に分泌液が溜まるとお尻を地面に擦り付ける、頻繁にお尻を舐めるなどの症状が見られます。おうちのわんちゃん、ねこちゃんにこのような症状が見られる時はお早めにご来院ください。

わんちゃん、ねこちゃんには肛門の付近に肛門腺と呼ばれる袋状の臭腺(肛門嚢)があります。肛門嚢からは分泌液が排便時に共に排泄されます。肛門嚢に分泌液が過剰に溜まり、炎症や細菌感染巣ことで肛門嚢炎を生じます。肛門嚢炎では肛門周囲に痛み、腫れの症状が見られ、さらに悪化すると肛門嚢が破裂し、出血と共に膿状の分泌液が排出されます。初期の肛門嚢炎の治療は抗生剤などの内服を行いますが、肛門嚢が破裂してしまった場合は外用薬による治療も合わせて行います。肛門嚢炎の予防のためには定期的な肛門腺搾りが重要になります。肛門嚢に分泌液が溜まるとお尻を地面に擦り付ける、頻繁にお尻を舐めるなどの症状が見られます。おうちのわんちゃん、ねこちゃんにこのような症状が見られる時はお早めにご来院ください。

獣医師 雨ヶ崎

歯みがきガム(2025/08/22)

歯みがきガムはご自宅でできるデンタルケアの一つで、歯ブラシが苦手な子や歯みがきの補助としておすすめです。歯みがきガムには以下の特徴があります。

歯みがきガムはご自宅でできるデンタルケアの一つで、歯ブラシが苦手な子や歯みがきの補助としておすすめです。歯みがきガムには以下の特徴があります。

・噛むことで歯垢や歯石の沈着を抑える

・口臭の軽減

・嗜好性が高く、おやつ感覚で続けられる

・動物に優しい自然由来の成分で作られている

また、歯みがきガムを選ぶ時はVOHC認定(米国獣医口腔衛生協会)という歯垢や歯石の蓄積を抑える効果認定を受けたものを選びましょう。当院にもご用意があるので、気になる方はお気軽にお声掛け下さい。

愛玩動物看護師 児玉

肥満細胞腫(2025/08/19)

肥満細胞腫は悪性腫瘍の一種で、主に皮膚において発生が認められますが、脾臓や肝臓といった内臓にも生じることがあります。軟らかいしこり、硬いしこり、皮膚の赤み、火傷痕のような様子など、様々な形態を取ります。動物種や発生部位などにより、その後の挙動が異なる傾向があることが知られています。多くの場合、腫瘍に対して細胞診検査を行うことで診断することが出来ます。治療は、外科的切除、放射線療法、化学療法(抗がん剤を使用)、分子標的療法(分子標的薬を使用)を、状態により組み合わせながら実施していきます。ご自宅のわんちゃんねこちゃんに、気になるできものなどがある場合にはいつでもご相談下さい。

肥満細胞腫は悪性腫瘍の一種で、主に皮膚において発生が認められますが、脾臓や肝臓といった内臓にも生じることがあります。軟らかいしこり、硬いしこり、皮膚の赤み、火傷痕のような様子など、様々な形態を取ります。動物種や発生部位などにより、その後の挙動が異なる傾向があることが知られています。多くの場合、腫瘍に対して細胞診検査を行うことで診断することが出来ます。治療は、外科的切除、放射線療法、化学療法(抗がん剤を使用)、分子標的療法(分子標的薬を使用)を、状態により組み合わせながら実施していきます。ご自宅のわんちゃんねこちゃんに、気になるできものなどがある場合にはいつでもご相談下さい。

獣医師 池田

皮膚トラブルの予防(2025/08/15)

暑い季節が続いており、皮膚のトラブルが増えやすい時期となりました。高温多湿の気候だと皮膚に存在する細菌が増殖しやすく皮膚疾患を起こしやすくなります。その為、シャンプーを月に1〜2回を目安に定期的に行い、わんちゃんの被毛や皮膚を清潔に保つ事は皮膚疾患の予防にもなります。他の対策として、ドライシャンプーやシートで身体を拭く、こまめにブラッシングをする、皮膚バリア機能に配慮したフードに変更する方法があります。動物種や体質、その子の性格により必要なケアも様々ですので、気になる事やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

暑い季節が続いており、皮膚のトラブルが増えやすい時期となりました。高温多湿の気候だと皮膚に存在する細菌が増殖しやすく皮膚疾患を起こしやすくなります。その為、シャンプーを月に1〜2回を目安に定期的に行い、わんちゃんの被毛や皮膚を清潔に保つ事は皮膚疾患の予防にもなります。他の対策として、ドライシャンプーやシートで身体を拭く、こまめにブラッシングをする、皮膚バリア機能に配慮したフードに変更する方法があります。動物種や体質、その子の性格により必要なケアも様々ですので、気になる事やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 本多

皮膚糸状菌症(2025/08/11)

皮膚に感染するカビの一種である「皮膚糸状菌」によって引き起こされる病気です。感染すると脱毛、皮膚の赤み、フケ、かゆみなどが症状としてみられます。特に免疫力が低い子犬、子猫や基礎疾患がある高齢の子は感染しやすいため注意が必要です。真菌症が疑われる場合は、外用薬、内服薬の使用、シャンプー療法で治療します。また多頭飼いの場合は感染リスクがあるため他の子との接触を避けること、人にも感染するため自宅の環境整備も重要です。今月は皮膚・耳の診察キャンペーンも行っております。気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

皮膚に感染するカビの一種である「皮膚糸状菌」によって引き起こされる病気です。感染すると脱毛、皮膚の赤み、フケ、かゆみなどが症状としてみられます。特に免疫力が低い子犬、子猫や基礎疾患がある高齢の子は感染しやすいため注意が必要です。真菌症が疑われる場合は、外用薬、内服薬の使用、シャンプー療法で治療します。また多頭飼いの場合は感染リスクがあるため他の子との接触を避けること、人にも感染するため自宅の環境整備も重要です。今月は皮膚・耳の診察キャンペーンも行っております。気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

獣医師 野口

点眼方法(2025/08/08)

わんちゃん、ねこちゃんの点眼を行う際は、正面から目薬を近づけると怖がってしまうため、背後から行いましょう。

わんちゃん、ねこちゃんの点眼を行う際は、正面から目薬を近づけると怖がってしまうため、背後から行いましょう。

①動物を後ろから抱え、顎の下に手を添え、顔を少し上向きにします。

②もう片方の手で点眼薬を持ち、頭の後ろから手を回し、上まぶたを引き上げ目を開きます。

③点眼薬の先端が目に触れないよう気を付けながら、点眼します。

※1回で差す点眼液の量は、1滴で十分です。溢れ出てしまった点眼液は、目を閉じて拭き取りましょう。

またご飯や好きなおやつを使いながら点眼を行う事で、嫌なイメージが付きにくくなります。病院で実際に点眼方法をお見せする事もできますので、お気軽にお声掛けください。

ホンド動物病院 内山

猫の口腔内化膿性肉芽腫(2025/08/05)

猫の臼歯(奥歯)部位における化膿性肉芽腫は、臼歯の歯肉から口唇粘膜に腫瘤(おでき)として認められます。これは主に臼歯の咬合(噛み合わせ)の異常による持続的な外傷で生じます。出血や潰瘍を伴い、口腔内の腫瘍性疾患との鑑別が重要です。痛みを感じることから、食欲の低下やドライフードを食べなくなる、口の周りを気にするなどの症状を認めます。治療方法として、肉芽腫を切除しても再発することから、咬合異常の改善や抜歯をする必要があります。上記の症状が見られる場合はお早めにご相談ください。

猫の臼歯(奥歯)部位における化膿性肉芽腫は、臼歯の歯肉から口唇粘膜に腫瘤(おでき)として認められます。これは主に臼歯の咬合(噛み合わせ)の異常による持続的な外傷で生じます。出血や潰瘍を伴い、口腔内の腫瘍性疾患との鑑別が重要です。痛みを感じることから、食欲の低下やドライフードを食べなくなる、口の周りを気にするなどの症状を認めます。治療方法として、肉芽腫を切除しても再発することから、咬合異常の改善や抜歯をする必要があります。上記の症状が見られる場合はお早めにご相談ください。

獣医師 臼井

ドライシャンプー(2025/08/01)

お散歩後の足の裏や排泄物や食べこぼし等で、わんちゃんねこちゃんが汚れて困ったことはありませんか?その都度シャンプーをするのも1つですが、若齢や高齢の子はシャンプーをすることで疲れてしまう可能性があります。そのような時は洗い流しや乾かしの必要がない、ドライシャンプーがお勧めです。当院には泡で出てくるタイプと、お湯で薄めて汚れを流す液体タイプのご用意があります。ご興味のある方は、お気軽にスタッフまでお声がけください。

お散歩後の足の裏や排泄物や食べこぼし等で、わんちゃんねこちゃんが汚れて困ったことはありませんか?その都度シャンプーをするのも1つですが、若齢や高齢の子はシャンプーをすることで疲れてしまう可能性があります。そのような時は洗い流しや乾かしの必要がない、ドライシャンプーがお勧めです。当院には泡で出てくるタイプと、お湯で薄めて汚れを流す液体タイプのご用意があります。ご興味のある方は、お気軽にスタッフまでお声がけください。

愛玩動物看護師 町田

甲状腺機能亢進症(2025/07/29)

甲状腺機能亢進症は、主に8歳以上の高齢猫で発生が多い病気で、臓器でのエネルギー産生や代謝、血液循環に関わる甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることにより、多食、体重減少、攻撃性亢進、嘔吐、下痢など、さまざまな症状を引き起こします。合併症として、心筋症や腎臓病がよく認められます。特に、腎臓病は甲状腺機能亢進症の治療により悪化することがあるため、注意が必要です。甲状腺機能亢進症に対する治療は内服薬が第一選択で、その他の選択肢としてヨウ素制限食、外科手術が挙げられます。気になる症状がある場合にはお気軽にご相談ください。

甲状腺機能亢進症は、主に8歳以上の高齢猫で発生が多い病気で、臓器でのエネルギー産生や代謝、血液循環に関わる甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることにより、多食、体重減少、攻撃性亢進、嘔吐、下痢など、さまざまな症状を引き起こします。合併症として、心筋症や腎臓病がよく認められます。特に、腎臓病は甲状腺機能亢進症の治療により悪化することがあるため、注意が必要です。甲状腺機能亢進症に対する治療は内服薬が第一選択で、その他の選択肢としてヨウ素制限食、外科手術が挙げられます。気になる症状がある場合にはお気軽にご相談ください。

獣医師 田島

SFTSに要注意(2025/07/25)

マダニが媒介し、人や動物に感染する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の感染地域が拡大しています。これまでは西日本を中心に発生が報告されていましたが、今年に入り静岡や愛知県での人への感染が相次いで確認されている他、今月初めて関東地方・神奈川県で感染が確認されました。 また、茨城県ではペットの犬や猫への感染が報告されています。マダニのペットへの寄生は、動物病院で処方される駆虫薬を毎月しっかり与えることで予防することができます。また、加えてペット用の虫除けスプレーの塗布もお勧めです。お散歩後にブラッシングをして虫がいないか確認することも大切です。マダニは公園の草むらや、森林、河川の近くなどに生息しています。これから避暑地へのお出かけや自然の中でのレジャーを楽しまれる際は、しっかりと感染対策を行いましょう。

マダニが媒介し、人や動物に感染する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の感染地域が拡大しています。これまでは西日本を中心に発生が報告されていましたが、今年に入り静岡や愛知県での人への感染が相次いで確認されている他、今月初めて関東地方・神奈川県で感染が確認されました。 また、茨城県ではペットの犬や猫への感染が報告されています。マダニのペットへの寄生は、動物病院で処方される駆虫薬を毎月しっかり与えることで予防することができます。また、加えてペット用の虫除けスプレーの塗布もお勧めです。お散歩後にブラッシングをして虫がいないか確認することも大切です。マダニは公園の草むらや、森林、河川の近くなどに生息しています。これから避暑地へのお出かけや自然の中でのレジャーを楽しまれる際は、しっかりと感染対策を行いましょう。

愛玩動物看護師 佐藤

肥大型心筋症(2025/07/21)

肥大型心筋症とは、心臓の筋肉が厚くなる病気で、猫の心臓病で最も多いとされています。筋肉が厚くなると、心臓の中の血液を貯めるスペースが狭くなり、全身に送る血液量が少なくなります。軽度の場合は無症状ですが、重度になると食欲低下、元気消失に加え、胸に水が溜まってくる(胸水貯留、肺水腫)ことがあります。また、血流が悪くなることで、血栓ができやすくなります。肥大型心筋症と診断された場合は、心臓の負担を軽減する薬を用いて進行を遅らせることが必要です。気になる症状がある場合はお気軽にご相談ください。

肥大型心筋症とは、心臓の筋肉が厚くなる病気で、猫の心臓病で最も多いとされています。筋肉が厚くなると、心臓の中の血液を貯めるスペースが狭くなり、全身に送る血液量が少なくなります。軽度の場合は無症状ですが、重度になると食欲低下、元気消失に加え、胸に水が溜まってくる(胸水貯留、肺水腫)ことがあります。また、血流が悪くなることで、血栓ができやすくなります。肥大型心筋症と診断された場合は、心臓の負担を軽減する薬を用いて進行を遅らせることが必要です。気になる症状がある場合はお気軽にご相談ください。

獣医師 新井

ペットの防災対策(2025/07/18)

いつ起こるかわからない災害に備え、愛犬・愛猫のために防災対策をすることが大切です。ペットの防災対策として以下のものを準備しておきましょう。

いつ起こるかわからない災害に備え、愛犬・愛猫のために防災対策をすることが大切です。ペットの防災対策として以下のものを準備しておきましょう。

・動物用の備蓄品:5日分のフードと水、(特に療法食を食べている子は必須)、薬(必要な子)、ペットシーツ

・同行避難用グッズ:首輪やリード、クレートやキャリーバッグ

・迷子対策:マイクロチップの挿入、迷子札の装着

災害時は基本的にクレートで過ごすことが多いため、日頃から慣れておくことが大切です。また避難所では感染症が蔓延する恐れがあるため、ワクチン接種やノミ、マダニなどの寄生虫予防を日頃から定期的に行いましょう。

愛玩動物看護師 浅見

社内木鶏会(2025/07/15)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第66回社内木鶏会を開催しました。「一念の微」というテーマで感想を語り合いました。日常におけるほんの少しの善い心がけや考え方次第で、人生が大きく変わるという内容でした。中でも大峯金峯山回峰大行満の柳澤眞悟氏は「自分の信じる道を只管、ただひたむきに歩む。心には思わしくないことが浮かぶこともあるけども、それを言葉にしなければ自然に消えていく。人生も修行もその繰り返し。」と仰っており、感謝の気持ちを持ちながら日々を積み重ねていくこと、自分自身を見つめて生きていくことの大切さを実感しました。今回の木鶏会での学びを活かし、皆様により良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として、第66回社内木鶏会を開催しました。「一念の微」というテーマで感想を語り合いました。日常におけるほんの少しの善い心がけや考え方次第で、人生が大きく変わるという内容でした。中でも大峯金峯山回峰大行満の柳澤眞悟氏は「自分の信じる道を只管、ただひたむきに歩む。心には思わしくないことが浮かぶこともあるけども、それを言葉にしなければ自然に消えていく。人生も修行もその繰り返し。」と仰っており、感謝の気持ちを持ちながら日々を積み重ねていくこと、自分自身を見つめて生きていくことの大切さを実感しました。今回の木鶏会での学びを活かし、皆様により良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

愛玩動物看護師 本多

猫喘息(2025/07/14)

猫喘息は、何かしらの原因で気管支に慢性的な炎症があり、発咳、喘鳴(ゼーゼーという呼吸)、チアノーゼ等の呼吸障害を生じる疾患で、即時型アレルギーが関与しているとされています。胸部レントゲン検査、身体検査、血液検査などから総合的に診断します。治療には内服薬や注射薬の他、噴霧吸入療法(ネブライザー)や、飼育環境の整備などを行います。重症例では生涯に渡る治療が必要になることもあり、呼吸状態によっては命に関わる場合もあります。早期の治療介入により、重症化させないことが重要です。

猫喘息は、何かしらの原因で気管支に慢性的な炎症があり、発咳、喘鳴(ゼーゼーという呼吸)、チアノーゼ等の呼吸障害を生じる疾患で、即時型アレルギーが関与しているとされています。胸部レントゲン検査、身体検査、血液検査などから総合的に診断します。治療には内服薬や注射薬の他、噴霧吸入療法(ネブライザー)や、飼育環境の整備などを行います。重症例では生涯に渡る治療が必要になることもあり、呼吸状態によっては命に関わる場合もあります。早期の治療介入により、重症化させないことが重要です。

獣医師 白石

お盆休みのご案内(2025/07/13)

8/13(水)~8/15(金は休診とさせて頂きます。緊急の場合のみ、10時~16時まで予約診療を行います。必ずお電話でご連絡の上ご来院下さい。なお、病院により対応日が異なるためご注意ください。

詳しくはコチラを御覧ください。

対応日

豊玉病院:8/13、8/15、(8/14は休診)

春日町病院:8/14 (8/13、15は休診)

石神井病院:全日休診

夏の水分補給(2025/07/10)

わんちゃんやねこちゃんは、冷房が効いた涼しい部屋にいるとお水をあまり飲まないことがあります。一日の飲水量としてわんちゃんは体重1kgあたり約40~60ml、ねこちゃんは体重1kgあたり約60mlとされています。お水飲んでいないと感じる時は工夫してあげることで改善する場合があります。

わんちゃんやねこちゃんは、冷房が効いた涼しい部屋にいるとお水をあまり飲まないことがあります。一日の飲水量としてわんちゃんは体重1kgあたり約40~60ml、ねこちゃんは体重1kgあたり約60mlとされています。お水飲んでいないと感じる時は工夫してあげることで改善する場合があります。

お水を飲む工夫として

・新鮮なお水を複数箇所に設置する

・普段のご飯にウェットフードを混ぜる、もしくはウェットフードに切り替える

・ササミやかつおの茹で汁をあげる

などが挙げられます。脱水症状にならないように気をつけ、暑い時期を乗り越えましょう。

愛玩動物看護師 塚田

粟粒性皮膚炎(2025/07/08)

粟粒性皮膚炎は、頭や首、背中の皮膚に丘疹(小さな赤いぶつぶつの斑点)ができる皮膚炎です。ノミアレルギーが関与することが多いですが、食物アレルギーや環境アレルギー、蚊の吸血に対する過敏反応などが関係することもあります。かゆみを伴い、掻き壊して悪化しやすいのが特徴です。原因の除去が治療の基本となり、ネクスガードキャットなどによるノミ・ダニ予防、低アレルゲン食への変更、消炎剤や抗ヒスタミン薬の内服を組み合わせて治療します。蚊の過敏症が疑われる場合は、猫を屋外に出さないことも重要な対策です。皮膚に異変を感じたら、早めにご相談ください。

粟粒性皮膚炎は、頭や首、背中の皮膚に丘疹(小さな赤いぶつぶつの斑点)ができる皮膚炎です。ノミアレルギーが関与することが多いですが、食物アレルギーや環境アレルギー、蚊の吸血に対する過敏反応などが関係することもあります。かゆみを伴い、掻き壊して悪化しやすいのが特徴です。原因の除去が治療の基本となり、ネクスガードキャットなどによるノミ・ダニ予防、低アレルゲン食への変更、消炎剤や抗ヒスタミン薬の内服を組み合わせて治療します。蚊の過敏症が疑われる場合は、猫を屋外に出さないことも重要な対策です。皮膚に異変を感じたら、早めにご相談ください。

獣医師 神野

梅雨の時期の皮膚トラブル(2025/07/04)

湿度が高く、気温も高くなるこの時期は、皮膚が蒸れやすくなり、細菌や真菌(カビ)が繁殖しやすくなります。その結果、かゆみや赤み、湿疹などの皮膚トラブルが起こりやすくなります。

湿度が高く、気温も高くなるこの時期は、皮膚が蒸れやすくなり、細菌や真菌(カビ)が繁殖しやすくなります。その結果、かゆみや赤み、湿疹などの皮膚トラブルが起こりやすくなります。

皮膚の健康を守るために、次のようなケアを心がけましょう。

•こまめなブラッシングと皮膚チェック

•定期的なシャンプー

•雨に濡れた後やシャンプーの後は、しっかり乾かしてあげる

•エアコンでの湿度温度管理

ご自宅のわんちゃんねこちゃんの皮膚のことで気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 文字

膿皮症(2025/07/01)

膿皮症は、わんちゃんでよく見られる細菌感染による皮膚疾患です。高温多湿な環境、アレルギー性疾患などを背景として、皮膚のバリア機能が低下し、皮膚に常在する細菌の異常な増殖・感染が原因となり、膿皮症が引き起こされます。膿皮症の治療は感染の深さや症状の強さによって様々です。部分的に膿皮症が見られる場合はシャンプー療法や塗り薬で治療していきますが、感染が深い場合や全身的に膿皮症が見られる際には、抗菌薬の内服が必要な場合もあります。軽度の膿皮症ではあまり痒みなどが見られないこともあるため、悪化してから初めて気が付くこともあります。梅雨は特に膿皮症がよく見られる季節です。おうちのわんちゃんにかさぶたのようなものが見られる、皮膚が環状に剥けているような症状が見られる時は、お早めにご相談ください。

膿皮症は、わんちゃんでよく見られる細菌感染による皮膚疾患です。高温多湿な環境、アレルギー性疾患などを背景として、皮膚のバリア機能が低下し、皮膚に常在する細菌の異常な増殖・感染が原因となり、膿皮症が引き起こされます。膿皮症の治療は感染の深さや症状の強さによって様々です。部分的に膿皮症が見られる場合はシャンプー療法や塗り薬で治療していきますが、感染が深い場合や全身的に膿皮症が見られる際には、抗菌薬の内服が必要な場合もあります。軽度の膿皮症ではあまり痒みなどが見られないこともあるため、悪化してから初めて気が付くこともあります。梅雨は特に膿皮症がよく見られる季節です。おうちのわんちゃんにかさぶたのようなものが見られる、皮膚が環状に剥けているような症状が見られる時は、お早めにご相談ください。

獣医師 雨ヶ崎

症例発表をして来ました(2025/06/27)

先日、JAHA(日本動物病院協会)の家庭犬しつけインストラクター養成コースの講義6「問題対処の基礎知識」にて症例発表をして参りました。内容は、「診察を受けられない」わんちゃんに対して、楽しく口輪やエリザベスカラーを着用する事を教えて行き、診察を受けられるようになった症例についてです。口輪やエリザベスカラーという道具は、無理やり着用すると動物にとって嫌な道具になってしまいますが、教え方次第で喜んで着けさせてくれるようになります。その実例をこれからしつけインストラクターになる方にも知って頂きたく話してきました。ホンド動物病院では、病気や予防はもちろん、しつけ面でもわんちゃんねこちゃんをサポートできる病院を目指し患者様と向き合っております。何かお困りの事がありましたらお気軽にご相談ください。

先日、JAHA(日本動物病院協会)の家庭犬しつけインストラクター養成コースの講義6「問題対処の基礎知識」にて症例発表をして参りました。内容は、「診察を受けられない」わんちゃんに対して、楽しく口輪やエリザベスカラーを着用する事を教えて行き、診察を受けられるようになった症例についてです。口輪やエリザベスカラーという道具は、無理やり着用すると動物にとって嫌な道具になってしまいますが、教え方次第で喜んで着けさせてくれるようになります。その実例をこれからしつけインストラクターになる方にも知って頂きたく話してきました。ホンド動物病院では、病気や予防はもちろん、しつけ面でもわんちゃんねこちゃんをサポートできる病院を目指し患者様と向き合っております。何かお困りの事がありましたらお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師、JAHA認定家庭犬しつけインストラクター天川

マダニ感染症(2025/06/23)

マダニは春先から夏にかけて活発に活動するようになり、動物の血液を介してバベシア症やSFTS(重症熱性血小板減少症候群)等様々な病気を媒介します。症状は病気によって様々ですが、元気食欲低下、発熱、貧血を認めることがあります。身体に付いてしまったマダニは無理に取ったりせず、慎重に処理する必要があるため、万が一ご自宅のわんちゃん猫ちゃんがマダニに噛まれてしまった場合は速やかに動物病院にご相談ください。マダニ感染症は命に関わるリスクも高く、人への感染も認められています。確立された治療法はないため、マダニの寄生を予防するために定期的な予防薬の投与が重要です。

マダニは春先から夏にかけて活発に活動するようになり、動物の血液を介してバベシア症やSFTS(重症熱性血小板減少症候群)等様々な病気を媒介します。症状は病気によって様々ですが、元気食欲低下、発熱、貧血を認めることがあります。身体に付いてしまったマダニは無理に取ったりせず、慎重に処理する必要があるため、万が一ご自宅のわんちゃん猫ちゃんがマダニに噛まれてしまった場合は速やかに動物病院にご相談ください。マダニ感染症は命に関わるリスクも高く、人への感染も認められています。確立された治療法はないため、マダニの寄生を予防するために定期的な予防薬の投与が重要です。

獣医師 野口

社内木鶏会(2025/06/21)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第65回社内木鶏会を開催しました。今回は「読書立国」というテーマのもと、読書をすることで物事を柔軟に考えることができ、語彙力や思考力を養うことができるということを学びました。 また京都大学名誉教授の山中伸弥氏は「読書は自分だけでは経験できない他の人や過去の人の生き方や価値観を学ぶことができる。自分もかくありたいという目標を与えてくれる。」と仰っておりました。読書を通して1人1人自分を高め、より良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として、第65回社内木鶏会を開催しました。今回は「読書立国」というテーマのもと、読書をすることで物事を柔軟に考えることができ、語彙力や思考力を養うことができるということを学びました。 また京都大学名誉教授の山中伸弥氏は「読書は自分だけでは経験できない他の人や過去の人の生き方や価値観を学ぶことができる。自分もかくありたいという目標を与えてくれる。」と仰っておりました。読書を通して1人1人自分を高め、より良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

愛玩動物看護師 内山

予防医療のホームページについて(2025/06/20)

当院のホームページに新しく予防医療のページを開設しました。予防医療とは病気の予防だけでなく、病気が重症化する前に早期発見・早期治療を目的として行う医療のことです。具体的には以下のものが挙げられます。

当院のホームページに新しく予防医療のページを開設しました。予防医療とは病気の予防だけでなく、病気が重症化する前に早期発見・早期治療を目的として行う医療のことです。具体的には以下のものが挙げられます。

・ワクチン接種

・フィラリア、ノミマダニ予防

・定期的な健康診断

日頃から予防することで病気にかかるリスクを減らすことができます。ホームページではさらに詳しく予防医療について掲載しています。愛犬愛猫の健康な毎日を守るため、しっかりと予防をしていきましょう。

愛玩動物看護師 児玉

真珠腫性中耳炎(2025/06/17)

真珠腫性中耳炎は、特に短頭種、スパニエル系、レトリーバー系で比較的多く報告されています。外耳道や鼓膜から中耳腔内へと侵入した上皮組織が増殖を続けて拡大していく病態を指し、慢性的な外耳炎/中耳炎に続発する可能性などが考えられています。外耳炎と類似した症状(耳を気にしたり痛がる、耳漏が出る)がよく認められ、悪化すると神経症状(頭を傾ける、顔面の麻痺など)も確認されることがあります。オトスコープ検査、レントゲン検査、CT検査などを用いて確定診断を行います。治療には外科的な対応が基本となりますが、症例の状態によっては内科的な保存療法を実施することもあります。真珠腫が拡大していくと、鼓室胞の膨張や周辺の骨組織などの破壊が生じ様々な障害に繋がる可能性がありますので、気になる症状があればお早めにご連絡ください。

真珠腫性中耳炎は、特に短頭種、スパニエル系、レトリーバー系で比較的多く報告されています。外耳道や鼓膜から中耳腔内へと侵入した上皮組織が増殖を続けて拡大していく病態を指し、慢性的な外耳炎/中耳炎に続発する可能性などが考えられています。外耳炎と類似した症状(耳を気にしたり痛がる、耳漏が出る)がよく認められ、悪化すると神経症状(頭を傾ける、顔面の麻痺など)も確認されることがあります。オトスコープ検査、レントゲン検査、CT検査などを用いて確定診断を行います。治療には外科的な対応が基本となりますが、症例の状態によっては内科的な保存療法を実施することもあります。真珠腫が拡大していくと、鼓室胞の膨張や周辺の骨組織などの破壊が生じ様々な障害に繋がる可能性がありますので、気になる症状があればお早めにご連絡ください。

獣医師 池田

避妊・去勢手術後のごはんについて(2025/06/13)

避妊・去勢手術後はホルモンバランスの変化により、食欲が約20%増加し、必要なカロリーは約30%減少すると言われています。そのため、手術前と同じ食事を続けると、体重が増えやすくなり、肥満のリスクが高まります。このような変化に対応するには、避妊・去勢後専用のフードがおすすめです。これらのフードは、カロリーを抑えながらも毎日の健康維持に必要な栄養素がしっかりと含まれています。フード選びで迷われた際は、お気軽にご相談ください。

避妊・去勢手術後はホルモンバランスの変化により、食欲が約20%増加し、必要なカロリーは約30%減少すると言われています。そのため、手術前と同じ食事を続けると、体重が増えやすくなり、肥満のリスクが高まります。このような変化に対応するには、避妊・去勢後専用のフードがおすすめです。これらのフードは、カロリーを抑えながらも毎日の健康維持に必要な栄養素がしっかりと含まれています。フード選びで迷われた際は、お気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 田中

異物誤飲(2025/06/09)

わんちゃんやねこちゃんが、おもちゃなどの異物を誤って飲み込んでしまうことがあります。異物が消化管に詰まると、食欲不振や頻回の嘔吐などの症状が見られ、重度の場合、消化管内の潰瘍や壊死を引き起こすこともあります。また、異物の形状によっては消化管穿孔を引き起こす可能性もあります。早期に気づくことが出来れば、催吐処置で吐き出させることが可能な場合もありますが、飲み込んだ異物の種類や大きさ等によっては内視鏡や開腹手術で異物を除去しなければならないこともあります。誤飲を疑う場合は、すぐに病院へご相談ください。

わんちゃんやねこちゃんが、おもちゃなどの異物を誤って飲み込んでしまうことがあります。異物が消化管に詰まると、食欲不振や頻回の嘔吐などの症状が見られ、重度の場合、消化管内の潰瘍や壊死を引き起こすこともあります。また、異物の形状によっては消化管穿孔を引き起こす可能性もあります。早期に気づくことが出来れば、催吐処置で吐き出させることが可能な場合もありますが、飲み込んだ異物の種類や大きさ等によっては内視鏡や開腹手術で異物を除去しなければならないこともあります。誤飲を疑う場合は、すぐに病院へご相談ください。

獣医師 白石

マイクロチップについて(2025/06/05)

マイクロチップとは皮下に挿入する直径2mm、長さが約10mm程の円筒形で、動物の個体識別に用いられるチップです。ご家族の犬や猫が迷子や災害時等に身元を証明をする方法の1つとなります。令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。それ以前から飼育されている犬や猫は努力義務ですが、犬や猫の安全の為装着を推奨しています。当院でもマイクロチップの装着や、専用の読み取り機を用いて装着の有無を確認することができますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

マイクロチップとは皮下に挿入する直径2mm、長さが約10mm程の円筒形で、動物の個体識別に用いられるチップです。ご家族の犬や猫が迷子や災害時等に身元を証明をする方法の1つとなります。令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。それ以前から飼育されている犬や猫は努力義務ですが、犬や猫の安全の為装着を推奨しています。当院でもマイクロチップの装着や、専用の読み取り機を用いて装着の有無を確認することができますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 本多

犬の虫歯(う蝕)(2025/06/02)

虫歯は犬では稀な病態であり、発生率はおよそ5%程度と報告されています。人と比較し虫歯が少ない理由として、犬の口腔内pHは8~9とアルカリ性であるために虫歯の原因となる細菌は生育できにくい環境であること、咬合面を持つ平らな歯が少ないこと、食べ物が口腔内にとどまる時間が短いこと、唾液中のアミラーゼが少ないことなどが関連すると考えられています。

虫歯は犬では稀な病態であり、発生率はおよそ5%程度と報告されています。人と比較し虫歯が少ない理由として、犬の口腔内pHは8~9とアルカリ性であるために虫歯の原因となる細菌は生育できにくい環境であること、咬合面を持つ平らな歯が少ないこと、食べ物が口腔内にとどまる時間が短いこと、唾液中のアミラーゼが少ないことなどが関連すると考えられています。

しかしながら、ホームデンタルケアが困難な犬、砂糖を含んだ甘いおやつを与えられている犬、口が乾きやすい唾液が少ない小型犬に見られる場合があります。後臼歯(奥歯)の咬合面に認めることが多く、虫歯の部分は黒〜茶色の着色を認めます。虫歯が表面的な場合は歯冠修復を行いますが、歯髄まで侵食されている場合は歯内治療や抜歯治療を実施します。日常的に口の中をチェックし、歯の着色や口の痛みなど気なる症状がある場合は、お早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

梅雨の室温管理(2025/05/30)

わんちゃん猫ちゃんは人と比べて体温調節が得意ではありません。これから梅雨に入り蒸し暑い日が続くため、室温管理が重要になります。一般的にわんちゃん、猫ちゃんが快適な室温は、

わんちゃん猫ちゃんは人と比べて体温調節が得意ではありません。これから梅雨に入り蒸し暑い日が続くため、室温管理が重要になります。一般的にわんちゃん、猫ちゃんが快適な室温は、

・わんちゃん:温度18〜25℃、

・猫ちゃん:温度25〜28℃

湿度はどちらも40〜60%が目安になります。特に梅雨の時期は温度だけでなく湿度が高くなるため、熱中症のリスクが高まります。年齢・犬種・体格によってその子の快適な温度や湿度が違いますので、その子に合わせた室温管理を行いましょう。

ホンド動物病院 内山

慢性腎臓病(2025/05/26)

慢性腎臓病とは、腎臓の構造の異常や機能の低下が長期間継続して存在している状態を指します。特徴的な症状は多飲多尿です。薄いおしっこが大量に出るようになり、水分が不足し、飲水量が増えます。そのほかにも食欲不振、嘔吐、下痢などが見られることがあります。一度異常が起きた腎臓は、元の状態に戻ることはありません。したがって、できるだけ早く異常を発見し、治療により進行を遅らせることが重要です。そのため、定期的な健康診断がおすすめです。また、多飲多尿やその他、普段と異なる様子がみられた場合にはお気軽にご相談ください。

慢性腎臓病とは、腎臓の構造の異常や機能の低下が長期間継続して存在している状態を指します。特徴的な症状は多飲多尿です。薄いおしっこが大量に出るようになり、水分が不足し、飲水量が増えます。そのほかにも食欲不振、嘔吐、下痢などが見られることがあります。一度異常が起きた腎臓は、元の状態に戻ることはありません。したがって、できるだけ早く異常を発見し、治療により進行を遅らせることが重要です。そのため、定期的な健康診断がおすすめです。また、多飲多尿やその他、普段と異なる様子がみられた場合にはお気軽にご相談ください。

獣医師 田島

体型チェック(2025/05/23)

皆さんはわんちゃんねこちゃんの体型チェックを行っていますか?胴の1番太いところを触った時に肋骨が軽く触れる、背中を上から見た時に腰にくびれがあるのが理想の体型です。肋骨が浮き出ていたり、身体に触れた時にしっかり骨を触れる場合は痩せている可能性があります。逆に、脂肪が邪魔をして肋骨が触れない、くびれがなく背中が平らに見えるのは肥満と言えるでしょう。肥満は病気になるリスクが高まる危険性があります。また、元気で食欲があっても痩せている場合は、何か病気が隠れているかもしれません。是非この機会に、体型チェックを行って日々の健康管理に努めましょう。

皆さんはわんちゃんねこちゃんの体型チェックを行っていますか?胴の1番太いところを触った時に肋骨が軽く触れる、背中を上から見た時に腰にくびれがあるのが理想の体型です。肋骨が浮き出ていたり、身体に触れた時にしっかり骨を触れる場合は痩せている可能性があります。逆に、脂肪が邪魔をして肋骨が触れない、くびれがなく背中が平らに見えるのは肥満と言えるでしょう。肥満は病気になるリスクが高まる危険性があります。また、元気で食欲があっても痩せている場合は、何か病気が隠れているかもしれません。是非この機会に、体型チェックを行って日々の健康管理に努めましょう。

愛玩動物看護師 町田

社内木鶏会(2025/05/21)

先日、人間力を高めるための勉強会として、第64回社内木鶏会を開催しました。今回は「磨すれども磷がず」というテーマのもと、信念を持ち続けることの大切さについて学びました。特集では、鍵山秀三郎氏が「人間はいつも見ているものに心が似ていく」というご両親の教えを受け、日々の掃除を徹底されていたお話が紹介されました。最初は社員から反発を受けながらも、30年後にはその姿勢が社内に浸透し、理想的な社風へと変化していったそうです。このお話から、たとえ最初は理解されなくても、自ら率先して行動し続けることで、やがて周囲に良い影響を与えられることを実感しました。また、「磨すれども磷がず」の言葉の通り、自分の芯を持って行動する姿勢の大切さを改めて感じました。今回の木鶏会での学びを活かし、小さなことにも手を抜かず、一つひとつの仕事に丁寧に向き合い、皆様により良い獣医療を提供できるよう努めてまいります。

先日、人間力を高めるための勉強会として、第64回社内木鶏会を開催しました。今回は「磨すれども磷がず」というテーマのもと、信念を持ち続けることの大切さについて学びました。特集では、鍵山秀三郎氏が「人間はいつも見ているものに心が似ていく」というご両親の教えを受け、日々の掃除を徹底されていたお話が紹介されました。最初は社員から反発を受けながらも、30年後にはその姿勢が社内に浸透し、理想的な社風へと変化していったそうです。このお話から、たとえ最初は理解されなくても、自ら率先して行動し続けることで、やがて周囲に良い影響を与えられることを実感しました。また、「磨すれども磷がず」の言葉の通り、自分の芯を持って行動する姿勢の大切さを改めて感じました。今回の木鶏会での学びを活かし、小さなことにも手を抜かず、一つひとつの仕事に丁寧に向き合い、皆様により良い獣医療を提供できるよう努めてまいります。

愛玩動物看護師 塚田

猫の特発性膀胱炎(2025/05/19)

特発性膀胱炎とは、膀胱の感染や尿結石、腫瘍などがないのに膀胱炎の症状が見られる病気です。具体的には頻尿、血尿、排尿時の痛み、トイレ以外での排尿などが見られます。原因としては、飲水量が少ない、トイレが気に入らない、食事内容、環境の変化による精神的ストレス、肥満などが複合的に関係していると考えられています。治療として、痛みがある場合は痛み止めを処方しますが、猫の生活環境を改善することが重要で、ストレスを取り除く効果のある食事やサプリメントの使用、トイレの置き方などの工夫が必要です。気になる症状が見られたときには、お早めにご相談ください。

特発性膀胱炎とは、膀胱の感染や尿結石、腫瘍などがないのに膀胱炎の症状が見られる病気です。具体的には頻尿、血尿、排尿時の痛み、トイレ以外での排尿などが見られます。原因としては、飲水量が少ない、トイレが気に入らない、食事内容、環境の変化による精神的ストレス、肥満などが複合的に関係していると考えられています。治療として、痛みがある場合は痛み止めを処方しますが、猫の生活環境を改善することが重要で、ストレスを取り除く効果のある食事やサプリメントの使用、トイレの置き方などの工夫が必要です。気になる症状が見られたときには、お早めにご相談ください。

獣医師 新井

院内マナー研修(2025/05/15)

先日、院内研修として、新人スタッフを対象に接遇セミナーを行いました。セミナーでは、医療現場におけるマナー、コミュニケーションスキルについて学ぶと同時に、ご家族の皆様がどのようなお気持ちで大切なワンちゃんネコちゃんを連れてご来院頂くのか、ご安心頂ける為にはどのような対応が必要なのか、意見を出し合いました。また、ロールプレイングを行い、待合室での安全、安心に配慮した立ち振舞いが出来るように、練習に取り組みました。今後もホンド動物病院ではスタッフ教育に注力し、皆様に安心してご利用頂けるよう努めて参ります。

愛玩動物看護師 佐藤

椎間板ヘルニア(2025/05/13)

椎間板ヘルニアは、背骨の椎体と椎体の間にあるクッションの様な役割を果たす椎間板が変性・突出して脊髄を圧迫し、痛み、歩行困難、麻痺などの神経症状を引き起こす疾患です。ダックスやコーギーなどの胴長短足の犬種に多く見られ、加齢やジャンプなどの衝撃が原因となることもあります。症状の程度により、内科治療や手術が行われます。当院では手術や内科治療以外にもマイクロウェーブやレーザーを用い痛みがある部分を温め、痛みを和らげる治療も行っています。歩行・姿勢に違和感を感じた際は早めにご相談下さい。

椎間板ヘルニアは、背骨の椎体と椎体の間にあるクッションの様な役割を果たす椎間板が変性・突出して脊髄を圧迫し、痛み、歩行困難、麻痺などの神経症状を引き起こす疾患です。ダックスやコーギーなどの胴長短足の犬種に多く見られ、加齢やジャンプなどの衝撃が原因となることもあります。症状の程度により、内科治療や手術が行われます。当院では手術や内科治療以外にもマイクロウェーブやレーザーを用い痛みがある部分を温め、痛みを和らげる治療も行っています。歩行・姿勢に違和感を感じた際は早めにご相談下さい。

獣医師 神野

ノミ・マダニ予防(2025/05/10)

犬、猫がノミ・マダニに刺されると激しい痒みや湿疹、脱毛等の皮膚炎、また「犬バベシア症」「瓜実条虫」、人間にも重篤な症状を引き起こす「SFTS(重症熱性血小板減少症)」等の感染症を発症することがあります。春から夏にかけてノミ・マダニが年間で最も活動的になるため、毎月予防することをお勧め致します。当院では1回の投薬でフィラリアや消化管内寄生虫などもまとめて予防できるオールインワンタイプや予防効果が3ヶ月持続するスポット(滴下)タイプなど様々な薬をご用意しております。また6月末まで猫の予防薬まとめ買いキャンペーンを行っていますのでこの機会にぜひご利用下さい。

犬、猫がノミ・マダニに刺されると激しい痒みや湿疹、脱毛等の皮膚炎、また「犬バベシア症」「瓜実条虫」、人間にも重篤な症状を引き起こす「SFTS(重症熱性血小板減少症)」等の感染症を発症することがあります。春から夏にかけてノミ・マダニが年間で最も活動的になるため、毎月予防することをお勧め致します。当院では1回の投薬でフィラリアや消化管内寄生虫などもまとめて予防できるオールインワンタイプや予防効果が3ヶ月持続するスポット(滴下)タイプなど様々な薬をご用意しております。また6月末まで猫の予防薬まとめ買いキャンペーンを行っていますのでこの機会にぜひご利用下さい。

愛玩動物看護師 浅見

膵炎(2025/05/08)

膵臓は食べ物の消化を助ける消化酵素を出したり、血糖値の調節を行うホルモンなどを分泌する臓器です。膵炎とは、何らかの原因で膵臓に強い炎症がおき、不具合が生じてしまう疾患です。症状は、嘔吐や下痢、腹痛などが挙げられ、重症化するとそのまま亡くなってしまうこともあります。一度症状が落ちついてから再燃することもあり、食事管理や消化酵素剤の服用などの長期的な治療が必要になることもあります。臨床症状を基に、血液検査/エコー検査などを行い、総合的に診断を行います。おうちの子に気になる症状が見られましたらお早めにご相談ください。

膵臓は食べ物の消化を助ける消化酵素を出したり、血糖値の調節を行うホルモンなどを分泌する臓器です。膵炎とは、何らかの原因で膵臓に強い炎症がおき、不具合が生じてしまう疾患です。症状は、嘔吐や下痢、腹痛などが挙げられ、重症化するとそのまま亡くなってしまうこともあります。一度症状が落ちついてから再燃することもあり、食事管理や消化酵素剤の服用などの長期的な治療が必要になることもあります。臨床症状を基に、血液検査/エコー検査などを行い、総合的に診断を行います。おうちの子に気になる症状が見られましたらお早めにご相談ください。

獣医師 雨ヶ崎

そのお水大丈夫?(2025/05/02)

暖かくなり、散歩や日向ぼっこが楽しい時期になりました。お水も美味しく感じる季節ですが、お出かけ先やご自宅でワンちゃんネコちゃんに、水道水よりちょっと贅沢にミネラルウォーターを、と思って与えていませんか。特に硬水には「尿結石」の原因であるマグネシウムやカルシウムなどのミネラル成分が多く含まれています。犬猫の身体は人と必要なミネラルのバランスが異なるため、尿への排泄が多くなり尿結石症のリスクが上がります。尿結石症は、手術が必要になることもあるので、予防のためにも水道水を与えましょう。

暖かくなり、散歩や日向ぼっこが楽しい時期になりました。お水も美味しく感じる季節ですが、お出かけ先やご自宅でワンちゃんネコちゃんに、水道水よりちょっと贅沢にミネラルウォーターを、と思って与えていませんか。特に硬水には「尿結石」の原因であるマグネシウムやカルシウムなどのミネラル成分が多く含まれています。犬猫の身体は人と必要なミネラルのバランスが異なるため、尿への排泄が多くなり尿結石症のリスクが上がります。尿結石症は、手術が必要になることもあるので、予防のためにも水道水を与えましょう。

動物看護師 鶴巻

パピークラス(2025/04/25)

当院では、5ヶ月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。パピークラスでは、トレーニングの基礎から、甘噛み、トイレトレーニング、知らない人に慣らす、知らないワンちゃんとご挨拶をしてみる、お散歩の練習、お手入れの練習など、今後生活していく上で必要な事について学んでいきます。犬の社会化期が約14週齢までで一区切りとなるため、できるだけ早い時期に参加して頂く事をお勧めしています。当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種し1週間経った時から参加が可能です。この時期に取り組んで頂く事で、今後の苦手な事を減らす事ができ、得意な事を増やす事ができます。子犬を迎えられた方は、ぜひご検討ください。

当院では、5ヶ月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。パピークラスでは、トレーニングの基礎から、甘噛み、トイレトレーニング、知らない人に慣らす、知らないワンちゃんとご挨拶をしてみる、お散歩の練習、お手入れの練習など、今後生活していく上で必要な事について学んでいきます。犬の社会化期が約14週齢までで一区切りとなるため、できるだけ早い時期に参加して頂く事をお勧めしています。当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種し1週間経った時から参加が可能です。この時期に取り組んで頂く事で、今後の苦手な事を減らす事ができ、得意な事を増やす事ができます。子犬を迎えられた方は、ぜひご検討ください。

愛玩動物看護師、JAHA認定家庭犬しつけインストラクター 天川

外耳炎(2025/04/22)

外耳炎は、耳の入口から鼓膜の手前までにあたる"外耳道"と呼ばれる部位に炎症が起きている状態のことを指します。頭をしきりに振る、耳を掻いたり擦り付けたりする、耳の中が赤い、汚れが多い、臭いが強いなどの症状がよく認められます。原因は、アレルギー、細菌などの感染、耳の構造(垂れ耳、耳道が狭い)、高温多湿な環境など多岐に渡ります。これから暖かくなってくると症状がよく認められるようになります。気になる様子が見受けられる場合にはいつでもご相談下さい。

外耳炎は、耳の入口から鼓膜の手前までにあたる"外耳道"と呼ばれる部位に炎症が起きている状態のことを指します。頭をしきりに振る、耳を掻いたり擦り付けたりする、耳の中が赤い、汚れが多い、臭いが強いなどの症状がよく認められます。原因は、アレルギー、細菌などの感染、耳の構造(垂れ耳、耳道が狭い)、高温多湿な環境など多岐に渡ります。これから暖かくなってくると症状がよく認められるようになります。気になる様子が見受けられる場合にはいつでもご相談下さい。

獣医師 池田

第63回社内木鶏会(2025/04/19)

先日、人間力を高めるための勉強会として第63回社内木鶏会を開催しました。今回は「人間における運の研究」をテーマに感想を語り合いました。運を高める生き方について、日本を代表する企業のリーダーの方々のお話より「運は徳が呼び寄せるもの」、「努力なくして運は掴めず、感謝なくして運は続かず」、「運の良い人はいつも明るくポジティブで前向き。何があっても揺らぐことのない信念を持っていて、失敗を恐れずにチャレンジする」などの言葉に感銘を受けました。今回の木鶏会で学んだことを生かし、日々努力と感謝を忘れず、皆様により良い獣医療が提供出来るよう精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第63回社内木鶏会を開催しました。今回は「人間における運の研究」をテーマに感想を語り合いました。運を高める生き方について、日本を代表する企業のリーダーの方々のお話より「運は徳が呼び寄せるもの」、「努力なくして運は掴めず、感謝なくして運は続かず」、「運の良い人はいつも明るくポジティブで前向き。何があっても揺らぐことのない信念を持っていて、失敗を恐れずにチャレンジする」などの言葉に感銘を受けました。今回の木鶏会で学んだことを生かし、日々努力と感謝を忘れず、皆様により良い獣医療が提供出来るよう精進して参ります。

愛玩動物看護師 内山

狂犬病予防接種(2025/04/17)

狂犬病予防接種の時期になりました。狂犬病は感染すると致死率100%と非常に怖い感染症です。日本では、年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では練馬区にお住まいの方を対象に、4~11月の期間中は狂犬病予防接種に関する手続きを代行しています。ご希望の方はご予約の上、おハガキをご持参して下さい。

狂犬病予防接種の時期になりました。狂犬病は感染すると致死率100%と非常に怖い感染症です。日本では、年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では練馬区にお住まいの方を対象に、4~11月の期間中は狂犬病予防接種に関する手続きを代行しています。ご希望の方はご予約の上、おハガキをご持参して下さい。

愛玩動物看護師 塚田

僧帽弁閉鎖不全症(2025/04/15)

僧帽弁閉鎖不全症とはわんちゃんで最も多い心臓病であり、高齢の小型〜中型犬にに多く見られます。左心房と左心室の間にある僧帽弁がうまく機能せず、血液の逆流が起きることで様々な問題を生じます。初期段階ではほとんど症状が無いため、検診時に心臓の雑音が聞こえて初めて気が付くことも多いです。また進行すると咳が増える、最近疲れやすいといった症状が見られることもあります。心臓病は悪化すると肺にお水がたまる肺水腫という状態になってしまい命を落とすケースもあります。そのため早期発見と、病状に合わせた治療を開始することが重要です。定期的に健康診断を受けて心臓病の早期発見に繋げましょう。

僧帽弁閉鎖不全症とはわんちゃんで最も多い心臓病であり、高齢の小型〜中型犬にに多く見られます。左心房と左心室の間にある僧帽弁がうまく機能せず、血液の逆流が起きることで様々な問題を生じます。初期段階ではほとんど症状が無いため、検診時に心臓の雑音が聞こえて初めて気が付くことも多いです。また進行すると咳が増える、最近疲れやすいといった症状が見られることもあります。心臓病は悪化すると肺にお水がたまる肺水腫という状態になってしまい命を落とすケースもあります。そのため早期発見と、病状に合わせた治療を開始することが重要です。定期的に健康診断を受けて心臓病の早期発見に繋げましょう。

獣医師 野口

猫の乳腺腫瘍(2025/04/08)

乳腺腫瘍は、名前の通り乳腺にできる腫瘍のことを言います。猫の乳腺にできる腫瘍は約80%が悪性で、猫の悪性腫瘍の中では最も多いとされています。通常、中〜高齢の雌猫で発生します。診断には腫瘍に針を刺して細胞を採取する細胞診検査を用い、治療は症例の状態に合わせて外科手術や化学療法が選択されます。腫瘍の大きさが予後に影響するとされているため、早期発見が重要です。普段からご自宅でスキンシップを取ることで、早期に腫瘍を発見することが出来ます。気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください。

乳腺腫瘍は、名前の通り乳腺にできる腫瘍のことを言います。猫の乳腺にできる腫瘍は約80%が悪性で、猫の悪性腫瘍の中では最も多いとされています。通常、中〜高齢の雌猫で発生します。診断には腫瘍に針を刺して細胞を採取する細胞診検査を用い、治療は症例の状態に合わせて外科手術や化学療法が選択されます。腫瘍の大きさが予後に影響するとされているため、早期発見が重要です。普段からご自宅でスキンシップを取ることで、早期に腫瘍を発見することが出来ます。気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください。

獣医師 白石

入社式(2025/04/04)

先日、2025年度入社式を行いました。今年は3名の新入社員を迎え、社員全員が集まり入社式を実施することが出来ました。入社式では、院長挨拶や辞令の交付、先輩スタッフのスピーチを行いました。新入社員からもこの日を迎えた熱い思いや今後の抱負を述べてもらい、これからチームに加わる事への頼もしさを感じ、一緒に働くことがより一層楽しみになりました。新年度、スタッフ一同気持ちを新たに、皆様に寄り添える病院作りに努めて参ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ホンド動物病院 スタッフ一同

ご挨拶(2025/04/01)

本年度より獣医師として勤務させて頂いております、新井陽花と申します。大学では画像診断と放射線治療について勉強していました。飼い主様とわんちゃんねこちゃんの気持ちに寄り添える獣医師を目指し、努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

獣医師 新井

本年度より獣医師として勤務させて頂いております、田島栄作と申します。皆様が安心してわんちゃん、ねこちゃんと過ごしていただけるよう、獣医師として全力でサポートするために日々努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

獣医師 田島

本年度より愛玩動物看護師として入社しました、上原あやめと申します。大学の研究室では高齢犬の筋力維持などを目的としたリハビリテーションを行っていました。皆様をサポートできる動物看護師になれるよう、日々精進して参りますのでよろしくお願いいたします。

愛玩動物看護師 上原

公式LINEについて(2025/03/28)

ホンド動物病院公式LINEアカウントのご登録はお済みでしょうか?

ホンド動物病院公式LINEアカウントのご登録はお済みでしょうか?

当院の公式LINEアカウントでは、

•お得なキャンペーン情報

•診療に関するお知らせ

•各教室(パピークラス、シニアクラス、歯磨き教室)のご案内

•愛犬、愛猫の生活に役立つ情報や商品のご案内

などを定期的に配信しております。また受付にて配布している院内新聞や各病院の診療日カレンダーなどの閲覧も可能です 。2025年秋よりキャンペーン情報のお知らせはハカギからLINEへ完全移行致します。ご登録をお願い致します。

愛玩動物看護師 文字

吸収病巣(2025/03/24)

猫の歯の吸収病巣とは、破歯細胞という歯を溶かす細胞が活性化することによって、歯の根が顎の骨に置換されてしまう病気です。加齢とともに犬歯より後ろの奥歯によく見られるようになり、高齢の猫の半数以上がかかっているという報告があります。歯と歯肉の境界付近で病気が進むため気づかれにくく、進行し痛みや違和感などを感じるようになってから、来院されるケースが多いです。原因は解明されていませんが、咬合圧や免疫異常、カルシウム代謝の異常などが関係しているとされています。吸収病巣が生じると進行を抑えることが困難であり、抜歯や歯冠切除術といった治療を実施します。採食時に痛みを感じている様子や歯肉が歯を覆うように腫れている場合は、お早めにご相談下さい。

猫の歯の吸収病巣とは、破歯細胞という歯を溶かす細胞が活性化することによって、歯の根が顎の骨に置換されてしまう病気です。加齢とともに犬歯より後ろの奥歯によく見られるようになり、高齢の猫の半数以上がかかっているという報告があります。歯と歯肉の境界付近で病気が進むため気づかれにくく、進行し痛みや違和感などを感じるようになってから、来院されるケースが多いです。原因は解明されていませんが、咬合圧や免疫異常、カルシウム代謝の異常などが関係しているとされています。吸収病巣が生じると進行を抑えることが困難であり、抜歯や歯冠切除術といった治療を実施します。採食時に痛みを感じている様子や歯肉が歯を覆うように腫れている場合は、お早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

涙やけシート(2025/03/20)

今回は犬猫用の涙やけシート『アイリッドラッシュ』についてご紹介します。涙やけは、目の下の毛に涙の成分が付着することによって茶色く変色してしまう現象です。変色する前に付着した涙をこまめに拭き取ってあげることで軽減できる可能性があります。アイリッドラッシュには以下のような特徴があります。

今回は犬猫用の涙やけシート『アイリッドラッシュ』についてご紹介します。涙やけは、目の下の毛に涙の成分が付着することによって茶色く変色してしまう現象です。変色する前に付着した涙をこまめに拭き取ってあげることで軽減できる可能性があります。アイリッドラッシュには以下のような特徴があります。

・簡単に使えるシートタイプ

・お肌に優しいのにしっかり拭き取れるジェルタイプ

・しっとり保護効果で目の周りの清潔をしっかり保つ

涙やけが気になる方は是非一度お試しください。

愛玩動物看護師 田中

気管虚脱(2025/03/18)

気管虚脱とは、空気の通り道である気管が何かしらの原因で本来の強度を失って押し潰されたような形に変形し、呼吸に障害を起こす病気です。特に中高齢の小型犬で多く見られます。原因は遺伝的要因、肥満、加齢、リードの牽引による圧迫などさまざまです。内科療法に反応し、咳や呼吸器症状は落ち着くことが多いですが、重症になると呼吸困難に陥り、外科的な治療介入が必要になることもあり注意が必要です。「ガーガー」というダチョウの鳴き声の様な呼吸音が聞こえる特徴があるため、呼吸音に違和感を覚えたり、咳が多い場合はご相談ください。

気管虚脱とは、空気の通り道である気管が何かしらの原因で本来の強度を失って押し潰されたような形に変形し、呼吸に障害を起こす病気です。特に中高齢の小型犬で多く見られます。原因は遺伝的要因、肥満、加齢、リードの牽引による圧迫などさまざまです。内科療法に反応し、咳や呼吸器症状は落ち着くことが多いですが、重症になると呼吸困難に陥り、外科的な治療介入が必要になることもあり注意が必要です。「ガーガー」というダチョウの鳴き声の様な呼吸音が聞こえる特徴があるため、呼吸音に違和感を覚えたり、咳が多い場合はご相談ください。

獣医師 神野

フィラリア症予防(2025/03/13)

フィラリア症とは蚊が媒介する寄生虫疾患です。心臓や血管内に寄生し、循環器不全や呼吸困難を引き起こします。万が一感染した場合、治療が困難な為予め予防をすることが大切です。予防薬を始める前には感染していないか確認する検査が必要です。当院では3月からフィラリア検査と健康診断をお得に受けることができるキャンペーンを実施中です。3月中に受けた方には特典がつきます。是非ご検討ください。

フィラリア症とは蚊が媒介する寄生虫疾患です。心臓や血管内に寄生し、循環器不全や呼吸困難を引き起こします。万が一感染した場合、治療が困難な為予め予防をすることが大切です。予防薬を始める前には感染していないか確認する検査が必要です。当院では3月からフィラリア検査と健康診断をお得に受けることができるキャンペーンを実施中です。3月中に受けた方には特典がつきます。是非ご検討ください。

動物看護師 児玉

マイボーム腺腫(2025/03/12)

マイボーム腺とは、瞼の縁にある油分を分泌する腺です。この油分によって涙が蒸発するのを防ぐことができます。このマイボーム腺が腫瘍化し、瞼におできを作る場合があります。この瞼のおできをマイボーム腺腫と言います。基本的には良性のできものですが、大きくなると眼球の表面と接触し角膜炎や角膜潰瘍の原因となるため、外科的に取り除くこともあります。他にも様々な原因で瞼が腫れることがあります。お家のわんちゃんの目の周りに気になる症状が見つかった際は、お早めにご相談ください。

マイボーム腺とは、瞼の縁にある油分を分泌する腺です。この油分によって涙が蒸発するのを防ぐことができます。このマイボーム腺が腫瘍化し、瞼におできを作る場合があります。この瞼のおできをマイボーム腺腫と言います。基本的には良性のできものですが、大きくなると眼球の表面と接触し角膜炎や角膜潰瘍の原因となるため、外科的に取り除くこともあります。他にも様々な原因で瞼が腫れることがあります。お家のわんちゃんの目の周りに気になる症状が見つかった際は、お早めにご相談ください。

獣医師 雨ヶ崎

第63回社内木鶏会(2025/03/11)

先日、人間力を高めるための勉強会として第63回社内木鶏会を開催しました。「功の成るは成るの日に成るに非ず」をテーマに感想を語り合いました。人が成功するのはある日突然成功するのではなく、努力の積み重ねで成功するという内容でした。その中で、「禍は未然に消し、項をなすべく不断の努力をする」、「成功するためには何よりも成功したいと強く願うことから始める」などの言葉に感銘を受け、日頃から努力を積み重ねることの大切さを改めて感じました。今回の木鶏会で学んだ言葉を生かし、皆様により良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第63回社内木鶏会を開催しました。「功の成るは成るの日に成るに非ず」をテーマに感想を語り合いました。人が成功するのはある日突然成功するのではなく、努力の積み重ねで成功するという内容でした。その中で、「禍は未然に消し、項をなすべく不断の努力をする」、「成功するためには何よりも成功したいと強く願うことから始める」などの言葉に感銘を受け、日頃から努力を積み重ねることの大切さを改めて感じました。今回の木鶏会で学んだ言葉を生かし、皆様により良い獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

獣医師 神野

血液検査キャンペーン(2025/03/06)

今月からわんちゃん限定で春の血液検査キャンペーンが始まりました。フィラリア検査を含む全身の血液検査を普段よりお得に行う事が出来ます。わんちゃんの1年は人の4~6年に相当します。健康で長生きするためには病気の早期発見、早期治療が大切です。そのために最低でも年に1回、7歳以上の子は年に2回の健康診断がお勧めです。また3月中にフィラリラ検査を受けて頂いた方には診察料半額券をプレゼントしておりますので、この機会にぜひご利用下さい。

今月からわんちゃん限定で春の血液検査キャンペーンが始まりました。フィラリア検査を含む全身の血液検査を普段よりお得に行う事が出来ます。わんちゃんの1年は人の4~6年に相当します。健康で長生きするためには病気の早期発見、早期治療が大切です。そのために最低でも年に1回、7歳以上の子は年に2回の健康診断がお勧めです。また3月中にフィラリラ検査を受けて頂いた方には診察料半額券をプレゼントしておりますので、この機会にぜひご利用下さい。

愛玩動物看護師 本多

角膜潰瘍(2025/03/05)

眼球の前面にある角膜に傷がついてしまった状態のことを指し、眼をぶつける擦る、逆さ睫毛や瞼のできものによる刺激、ウイルス感染など様々な原因により生じます。目の充血、目脂や涙の増加、まぶしそうに瞼を閉じるなどの症状がよく認められます。症状に加えて、眼に光を当てて観察したり眼の染色を行ったりすることで診断を行います。多くは点眼薬を使用した上で、エリザベスカラーなどで物理的な保護を行うことで傷の回復を促しますが、重度/難治性の場合には外科的な介入が必要となることもあります。悪化すると角膜に穴が空いて失明することもあるため、気になる症状がある場合にはお早めにご相談下さい。

眼球の前面にある角膜に傷がついてしまった状態のことを指し、眼をぶつける擦る、逆さ睫毛や瞼のできものによる刺激、ウイルス感染など様々な原因により生じます。目の充血、目脂や涙の増加、まぶしそうに瞼を閉じるなどの症状がよく認められます。症状に加えて、眼に光を当てて観察したり眼の染色を行ったりすることで診断を行います。多くは点眼薬を使用した上で、エリザベスカラーなどで物理的な保護を行うことで傷の回復を促しますが、重度/難治性の場合には外科的な介入が必要となることもあります。悪化すると角膜に穴が空いて失明することもあるため、気になる症状がある場合にはお早めにご相談下さい。

獣医師 池田

犬のおもちゃ(2025/02/28)

今回は「飼い主さんと一緒に遊ぶ用のおもちゃ」についてご紹介します。一緒に遊ぶおもちゃは、ロープやぬいぐるみ、ボールなどがあります。おもちゃを与える際の注意点として、

今回は「飼い主さんと一緒に遊ぶ用のおもちゃ」についてご紹介します。一緒に遊ぶおもちゃは、ロープやぬいぐるみ、ボールなどがあります。おもちゃを与える際の注意点として、

・おもちゃを選ぶ際は、丈夫で飲み込めない硬さ、くわえた時に口からはみ出るくらいの大きさのものを選びましょう

・ロープは短いと手に噛みついてくる事があるため、長めのものを選びましょう

・おもちゃは与えたままにせず、一緒に遊ぶ時のみ使用しましょう

おもちゃ遊びは、エネルギー発散だけでなく飼い主さんとのコミュニケーションの一つとして、重要な役割を持っています。おうちの子に合ったおもちゃを選び、たくさん遊んであげましょう。

愛玩動物看護師 内山

セミナー報告(2025/02/25)

昨年12月に引き続き、TRVA動物医療センター呼吸器科および同センター夜間救急の獣医師である大石実樹先生をお招きし、呼吸器疾患についての院内セミナーを開催致しました。今回のテーマは呼吸器疾患の救急対応についてと、主に短頭種(パグやフレンチブルドッグなど)でよく見られる疾患について学びました。セミナーには獣医師だけではなく看護師も参加し、救急対応時のチーム医療の重要性を改めて学びました。今回のセミナーでの学びを今後の診療にも活かし、1人でも多くの患者様のお力になれるよう精進して参ります。

昨年12月に引き続き、TRVA動物医療センター呼吸器科および同センター夜間救急の獣医師である大石実樹先生をお招きし、呼吸器疾患についての院内セミナーを開催致しました。今回のテーマは呼吸器疾患の救急対応についてと、主に短頭種(パグやフレンチブルドッグなど)でよく見られる疾患について学びました。セミナーには獣医師だけではなく看護師も参加し、救急対応時のチーム医療の重要性を改めて学びました。今回のセミナーでの学びを今後の診療にも活かし、1人でも多くの患者様のお力になれるよう精進して参ります。

獣医師 野口

自宅での耳掃除(2025/02/20)

耳に汚れが溜まると細菌が繁殖し、痒みや炎症を引き起こすことがあります。耳の中を清潔に保つために週1回程度の耳掃除が大切です。ご自宅で耳掃除を行う場合は動物用イヤークリーナーをコットンやティッシュに含ませ、指の届く範囲を優しく拭きましょう。(綿棒を使用すると耳の中を傷つけてしまう可能性があるため避けましょう。)ご自宅での耳掃除が難しい場合は、当院で行うことも可能ですのでお気軽にご相談ください。

耳に汚れが溜まると細菌が繁殖し、痒みや炎症を引き起こすことがあります。耳の中を清潔に保つために週1回程度の耳掃除が大切です。ご自宅で耳掃除を行う場合は動物用イヤークリーナーをコットンやティッシュに含ませ、指の届く範囲を優しく拭きましょう。(綿棒を使用すると耳の中を傷つけてしまう可能性があるため避けましょう。)ご自宅での耳掃除が難しい場合は、当院で行うことも可能ですのでお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 杉田

第62回社内木鶏会(2025/02/14)

先日、人間力を高めるための勉強会として第62回社内木鶏会を開催しました。今回は「二〇五〇年の日本を考える」をテーマに感想を語り合いました。日本の未来を考えるという大きな内容の中で、「組織で力を合わせ一つの目標に向かっていく喜びや、必死に仕事をすることで自分自身を高めていく美徳をこの国は見失っている」という言葉に対し自分たちに出来ることは何か、何を目的にどのような心持ちで仕事に取り組むのかを改めて考えることが出来ました。今回の木鶏会で学んだことを生かし、チーム一丸となって皆様により良い獣医療が提供出来るよう精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第62回社内木鶏会を開催しました。今回は「二〇五〇年の日本を考える」をテーマに感想を語り合いました。日本の未来を考えるという大きな内容の中で、「組織で力を合わせ一つの目標に向かっていく喜びや、必死に仕事をすることで自分自身を高めていく美徳をこの国は見失っている」という言葉に対し自分たちに出来ることは何か、何を目的にどのような心持ちで仕事に取り組むのかを改めて考えることが出来ました。今回の木鶏会で学んだことを生かし、チーム一丸となって皆様により良い獣医療が提供出来るよう精進して参ります。

愛玩動物看護師 町田

褥瘡(床ずれ)(2025/02/10)

褥瘡(じょくそう)とは、長時間同じ姿勢でいることで体の一部に過剰な圧がかかり、皮膚や組織が圧迫されることで血流が不足し、皮膚表面が壊死する状態のことで、進行すると皮膚に穴が空いてしまうこともあります。原因としては、何らかの原因(関節疾患や重篤な病気など)で寝たきりになってしまう事や、高齢になってきて皮膚や筋肉の弾力が低下する事などが挙げられ、圧がかかりやすい肩甲骨や腰などが好発部位です。予防には、定期的な体位変換や、寝具を柔らかくするなどの工夫の他、皮膚の清潔さを保つことや栄養管理も重要になります。褥瘡が出来てしまった場合は傷口の程度により外用薬、内服薬での治療を行います。

褥瘡(じょくそう)とは、長時間同じ姿勢でいることで体の一部に過剰な圧がかかり、皮膚や組織が圧迫されることで血流が不足し、皮膚表面が壊死する状態のことで、進行すると皮膚に穴が空いてしまうこともあります。原因としては、何らかの原因(関節疾患や重篤な病気など)で寝たきりになってしまう事や、高齢になってきて皮膚や筋肉の弾力が低下する事などが挙げられ、圧がかかりやすい肩甲骨や腰などが好発部位です。予防には、定期的な体位変換や、寝具を柔らかくするなどの工夫の他、皮膚の清潔さを保つことや栄養管理も重要になります。褥瘡が出来てしまった場合は傷口の程度により外用薬、内服薬での治療を行います。

獣医師 白石

動物病院でのマナーにご協力をお願いします(2025/02/07)

動物病院には、多くのワンちゃんネコチャンや人が集まります。そのため、慣れない場所で他の動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。ワンちゃんを連れて来院される場合はキャリーに入れるか、リードを首輪やハーネスにしっかりとつけ、短く持ちましょう。ネコちゃんの場合は、必ずキャリーに入れて、外が見えないように布などをかけてあげましょう。また、キャリーに入れる前に、洗濯用ネットに入ることで安心する子もいます。逃亡防止や事故防止、安全確保の為に、皆様のご協力をお願い致します。

動物病院には、多くのワンちゃんネコチャンや人が集まります。そのため、慣れない場所で他の動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。ワンちゃんを連れて来院される場合はキャリーに入れるか、リードを首輪やハーネスにしっかりとつけ、短く持ちましょう。ネコちゃんの場合は、必ずキャリーに入れて、外が見えないように布などをかけてあげましょう。また、キャリーに入れる前に、洗濯用ネットに入ることで安心する子もいます。逃亡防止や事故防止、安全確保の為に、皆様のご協力をお願い致します。

愛玩動物看護師 鶴巻

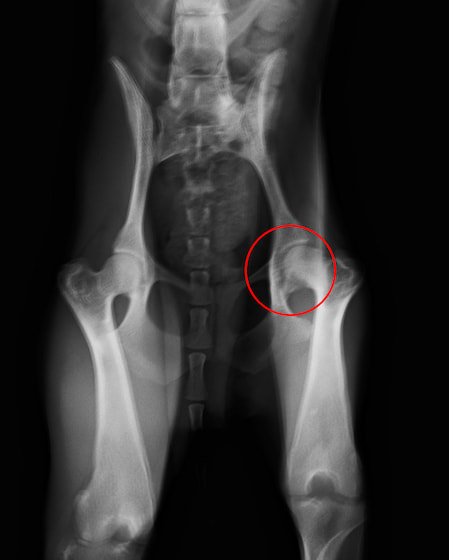

前十字靱帯断裂症例(2025/02/06)

HPの外科の前十字靱帯断裂のページに、犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術を行った症例を追加致しました。大腿骨と脛骨を繋ぐ靱帯の一つである前十字靱帯が断裂すると、膝の関節が不安定となり関節炎が進行します。また膝関節内のクッションの役割を果たしている半月板にもダメージが加わり、痛みを生じて正常な歩行が出来なくなります。治療法としては術後の機能回復の早さから、近年ではTPLO法(脛骨の一部を円形に切り、角度を調整し膝関節を安定化させる手術)が多く選択されています。前十字靭帯断裂は中高齢犬によく見られる病気であり、膝蓋骨脱臼に併発することもあります。気になる症状がある場合はお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

シニアクラス(2025/02/01)

当院では7歳以上のワンちゃんを対象にシニアクラスを開催しています。シニア犬と楽しく暮らすためにはまずシニア犬について知ることが大切です。シニアクラスでは健康チェックポイントや暮らし方のアドバイス、ご自宅でできるリハビリやマッサージの方法などシニア犬と一緒に暮らす上で知っておいてほしいポイントをご紹介致します。

当院では7歳以上のワンちゃんを対象にシニアクラスを開催しています。シニア犬と楽しく暮らすためにはまずシニア犬について知ることが大切です。シニアクラスでは健康チェックポイントや暮らし方のアドバイス、ご自宅でできるリハビリやマッサージの方法などシニア犬と一緒に暮らす上で知っておいてほしいポイントをご紹介致します。

次回の開催日時:2月15日(土)14:00〜15:00

場所:石神井病院

ご希望の方は石神井病院(03-6904-7117)までお電話下さい。

愛玩動物看護師 浅見

第61回社内木鶏会(2025/01/30)

先日、人間力を高めるための勉強会として第61回社内木鶏会を開催しました。今回は「人生のあらゆる困難を修養の糧にする」をテーマに感想を語り合いました。ファンケルやドトールなど日本を代表する企業を築いてきた方達の考え方を学ぶことができました。その中で、「目の前のどんな仕事でも自分の稼業だと思って取り組む」、「お客様に喜んでもらおう、役に立とうというのは心が豊かなこと」などの言葉に感銘を受けました。今回の木鶏会で学んだ言葉を生かし、皆様により良い獣医療が提供できるよう精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第61回社内木鶏会を開催しました。今回は「人生のあらゆる困難を修養の糧にする」をテーマに感想を語り合いました。ファンケルやドトールなど日本を代表する企業を築いてきた方達の考え方を学ぶことができました。その中で、「目の前のどんな仕事でも自分の稼業だと思って取り組む」、「お客様に喜んでもらおう、役に立とうというのは心が豊かなこと」などの言葉に感銘を受けました。今回の木鶏会で学んだ言葉を生かし、皆様により良い獣医療が提供できるよう精進して参ります。

動物看護師 児玉

乳腺腫瘍(2025/01/28)

乳腺腫瘍とは乳腺組織が腫瘍化することで起こる病気です。避妊していない中高齢の雌での発生率が高く、犬では良性悪性が50%ずつ、猫では悪性が80〜90%程度と言われています。若齢期に避妊手術を行うことで発生リスクを低下させることが出来ます。乳腺にしこりがある場合は乳腺腫瘍の可能性があります。早期の対応が必要となる場合もあるため、気になる症状がある際にはお早めにご相談下さい。

乳腺腫瘍とは乳腺組織が腫瘍化することで起こる病気です。避妊していない中高齢の雌での発生率が高く、犬では良性悪性が50%ずつ、猫では悪性が80〜90%程度と言われています。若齢期に避妊手術を行うことで発生リスクを低下させることが出来ます。乳腺にしこりがある場合は乳腺腫瘍の可能性があります。早期の対応が必要となる場合もあるため、気になる症状がある際にはお早めにご相談下さい。

獣医師 神野

ゲーム大会(2025/01/24)

この度、豊玉病院にてワンちゃんを対象に「ゲーム大会」を開催する事になりました!今までしつけ教室に参加した事がある小型犬中型犬のワンちゃん(パピー・ジュニア・マナーチャレンジ・はみがき・シニア・個別の中の、どのクラスでも可)が対象です。ワンちゃんと楽しい事がしたい!という方、ぜひ参加してみませんか?ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい!

この度、豊玉病院にてワンちゃんを対象に「ゲーム大会」を開催する事になりました!今までしつけ教室に参加した事がある小型犬中型犬のワンちゃん(パピー・ジュニア・マナーチャレンジ・はみがき・シニア・個別の中の、どのクラスでも可)が対象です。ワンちゃんと楽しい事がしたい!という方、ぜひ参加してみませんか?ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい!

開催日時2月24日(月曜日祝日)

時間:9:30〜17:00 (1クラス80分)

※ お時間は参加犬に合わせて組み合わせを決めさせて頂きますので、決定に少しお時間頂きます。

※ご希望の方は豊玉病院(03-5912-1255)までお電話ください。

愛玩動物看護師 佐藤

胆泥症(2025/01/21)

胆泥症とは胆嚢内に泥状の物質が貯留する疾患です。胆泥症の原因は加齢に伴う胆嚢の機能低下や、副腎皮質機能亢進症や甲状腺機能低下症などの内分泌疾患、胆嚢炎など様々なものが挙げられます。病気が重度に進行すると胆管を詰まらせて胆管や胆嚢が破裂し、腹膜炎を起こして亡くなってしまうこともある病気です。胆泥症が認められた際には、その程度により、食事療法や胆汁の流れを良くする薬を用いたり、外科的な対応を検討していくことがあります。胆泥症は超音波検査で確認することが出来ますので、肝臓の数値が高いと言われたなどの場合には定期的なモニタリングを行っていくことがお勧めです。

胆泥症とは胆嚢内に泥状の物質が貯留する疾患です。胆泥症の原因は加齢に伴う胆嚢の機能低下や、副腎皮質機能亢進症や甲状腺機能低下症などの内分泌疾患、胆嚢炎など様々なものが挙げられます。病気が重度に進行すると胆管を詰まらせて胆管や胆嚢が破裂し、腹膜炎を起こして亡くなってしまうこともある病気です。胆泥症が認められた際には、その程度により、食事療法や胆汁の流れを良くする薬を用いたり、外科的な対応を検討していくことがあります。胆泥症は超音波検査で確認することが出来ますので、肝臓の数値が高いと言われたなどの場合には定期的なモニタリングを行っていくことがお勧めです。

獣医師 雨ヶ崎

レントゲン実習(2025/01/14)

大分県のAMC末松どうぶつ病院院長であり、呼吸器外科のスペシャリストである末松正弘先生にお越し頂き、呼吸器に関するレントゲン実習を開催して頂きました。前半の座学では、レントゲン撮影に関して診断の精度を上げるために注意すべきポイント、また気管虚脱についての最新の知見等を勉強させて頂きました。後半の実習では、実際にモデル犬での撮影を行い、当院スタッフと末松先生がそれぞれ撮影した画像とを見比べて、どのような改善点があるのかなどを具体的にご指導頂きました。外部の先生をお招きした定期的なセミナー開催を今後も継続していく予定です。1つでも多くの事を皆で学び、より良い医療を提供出来るよう精進して参ります。

大分県のAMC末松どうぶつ病院院長であり、呼吸器外科のスペシャリストである末松正弘先生にお越し頂き、呼吸器に関するレントゲン実習を開催して頂きました。前半の座学では、レントゲン撮影に関して診断の精度を上げるために注意すべきポイント、また気管虚脱についての最新の知見等を勉強させて頂きました。後半の実習では、実際にモデル犬での撮影を行い、当院スタッフと末松先生がそれぞれ撮影した画像とを見比べて、どのような改善点があるのかなどを具体的にご指導頂きました。外部の先生をお招きした定期的なセミナー開催を今後も継続していく予定です。1つでも多くの事を皆で学び、より良い医療を提供出来るよう精進して参ります。

獣医師 池田

歯みがき教室(2025/01/09)

当院ではワンちゃんを対象にした歯みがき教室を開催しています。飼い主様に知って頂きたい愛犬のお口についての知識をお伝えする時間と、飼い主様が愛犬の歯みがきができるようになるための練習をする時間の2部構成となっております。現在、3歳以上の犬猫の80%以上は歯周病を患っていると言われております。この機会に歯みがきについて学んでみませんか?クラスでは、それぞれの飼い主様とワンちゃんに合わせたレベルでステップアップしていきますので、全く歯みがきができないという方でも安心してご参加頂けます。ご興味のある方は、お気軽にスタッフまでご相談ください。

当院ではワンちゃんを対象にした歯みがき教室を開催しています。飼い主様に知って頂きたい愛犬のお口についての知識をお伝えする時間と、飼い主様が愛犬の歯みがきができるようになるための練習をする時間の2部構成となっております。現在、3歳以上の犬猫の80%以上は歯周病を患っていると言われております。この機会に歯みがきについて学んでみませんか?クラスでは、それぞれの飼い主様とワンちゃんに合わせたレベルでステップアップしていきますので、全く歯みがきができないという方でも安心してご参加頂けます。ご興味のある方は、お気軽にスタッフまでご相談ください。

愛玩動物看護師、JAHA認定しつけインストラクター 天川

子宮蓄膿症(2025/01/07)

子宮蓄膿症とは主に未避妊の中高齢の雌犬に発症する子宮の感染症です。初期は症状が出ないことも多く、病態が進行してから食欲不振や元気消失、陰部からの排膿といった症状が見られます。また多飲多尿も症状の一つです。病態が進行すると亡くなるリスクもある緊急性の高い病気のため、多くは緊急的な外科手術を実施します。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。また避妊手術は子宮蓄膿症や乳腺腫瘍の予防に繋がります。手術に迷われている方は獣医師にご相談ください。

子宮蓄膿症とは主に未避妊の中高齢の雌犬に発症する子宮の感染症です。初期は症状が出ないことも多く、病態が進行してから食欲不振や元気消失、陰部からの排膿といった症状が見られます。また多飲多尿も症状の一つです。病態が進行すると亡くなるリスクもある緊急性の高い病気のため、多くは緊急的な外科手術を実施します。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。また避妊手術は子宮蓄膿症や乳腺腫瘍の予防に繋がります。手術に迷われている方は獣医師にご相談ください。

獣医師 野口

新年明けましておめでとうございます。(2025/01/01)

昨年は、多くの皆様に支えられ開業25周年を迎える事が出来まして、心より感謝申し上げます。整形外科、歯科口腔外科、しつけ教室など、学び続け実践して来た分野の成長、また、スタッフ一同の人間的な成長を確実に感じる事が出来た一年でもありました。本年も皆様に喜ばれる仕事を実践するため、日々努力を重ねて参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

院長 本渡

2024年

冬のお散歩(2024/12/28)

暑さよりも寒さに強いと言われているわんちゃんですが、冬場の寒さ対策は大切です。暖かい部屋から急に寒い屋外に行く時は、寒暖差による体調不良に注意が必要です。特にシングルコートを持つトイプードルやヨークシャーテリア、皮下脂肪が少ないミニチュアピンシャーなどの寒さに弱い犬種、子犬、シニア犬などの体温調整が苦手な子はしっかり対策をしてあげましょう。

暑さよりも寒さに強いと言われているわんちゃんですが、冬場の寒さ対策は大切です。暖かい部屋から急に寒い屋外に行く時は、寒暖差による体調不良に注意が必要です。特にシングルコートを持つトイプードルやヨークシャーテリア、皮下脂肪が少ないミニチュアピンシャーなどの寒さに弱い犬種、子犬、シニア犬などの体温調整が苦手な子はしっかり対策をしてあげましょう。

対策として

・急な気温の変動を避けるため、涼しい玄関で寒さに慣れさせてから外出する

・洋服を着せる

・冬場は日中の暖かい時間帯のお散歩(個体差はありますが、気温10℃以下が寒いと感じると言われています)

などが挙げられます。

わんちゃんと寒さ対策を行い冬の時期を乗り越えましょう。

愛玩動物看護師 塚田

セミナー報告(2024/12/23)

当院にて、TRVA動物医療センター呼吸器科および同センター夜間救急の獣医師である大石実樹先生をお招きし、呼吸器についての講義をして頂きました。救急病院という、より迅速な判断を必要とする臨床現場で働かれている大石先生の講義から、呼吸異常の捉え方などの基礎的な知識だけでなく、様々な呼吸器疾患の診断、治療のポイントを学ぶことが出来ました。今後もこのようなセミナーを継続して開催し、知識のアップデートを行い、皆様により良い医療を提供できるよう努めてまいります。

当院にて、TRVA動物医療センター呼吸器科および同センター夜間救急の獣医師である大石実樹先生をお招きし、呼吸器についての講義をして頂きました。救急病院という、より迅速な判断を必要とする臨床現場で働かれている大石先生の講義から、呼吸異常の捉え方などの基礎的な知識だけでなく、様々な呼吸器疾患の診断、治療のポイントを学ぶことが出来ました。今後もこのようなセミナーを継続して開催し、知識のアップデートを行い、皆様により良い医療を提供できるよう努めてまいります。

獣医師 白石

保湿クリーム(2024/12/20)

12月に入って寒さが増し、乾燥が気になる季節となりました。ご自宅のわんちゃんの肉球や鼻がカサカサしている事はありませんか?当院では乾燥により硬くなってしまった肉球や鼻の表面に栄養を与え、潤いを保ってくれる保湿クリームを取り扱っております。100%天然由来成分で作られおり、舐めしまっても安心です。(大豆アレルギーがある子へのご使用はお控えください。)使用する際は、1日1~3回患部にマッサージするように塗り込みましょう。お試しサイズのご用意もありますので、ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。

12月に入って寒さが増し、乾燥が気になる季節となりました。ご自宅のわんちゃんの肉球や鼻がカサカサしている事はありませんか?当院では乾燥により硬くなってしまった肉球や鼻の表面に栄養を与え、潤いを保ってくれる保湿クリームを取り扱っております。100%天然由来成分で作られおり、舐めしまっても安心です。(大豆アレルギーがある子へのご使用はお控えください。)使用する際は、1日1~3回患部にマッサージするように塗り込みましょう。お試しサイズのご用意もありますので、ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 文字

膝蓋骨脱臼(2024/12/18)

膝蓋骨脱臼は、小型犬に多く見られる運動器の病気です。膝のお皿が内側に外れる場合を内方脱臼、外側に外れる場合を外方脱臼と言いますが、内方脱臼の方が発生が多いことが知られています。症状としては、脱臼する側の後ろ足をあげる、足を地面に上手に着くことができないなどの歩行異常を認めます。この病気は自然に改善することはなく、特に成長期に病態が進む特徴があります。脱臼が頻繁に生じ、歩行異常や痛みの症状を認める場合、治療には骨格を矯正する外科治療が必要です。歩き方や座り方がおかしいなと感じる場合はお早めにご相談下さい。

膝蓋骨脱臼は、小型犬に多く見られる運動器の病気です。膝のお皿が内側に外れる場合を内方脱臼、外側に外れる場合を外方脱臼と言いますが、内方脱臼の方が発生が多いことが知られています。症状としては、脱臼する側の後ろ足をあげる、足を地面に上手に着くことができないなどの歩行異常を認めます。この病気は自然に改善することはなく、特に成長期に病態が進む特徴があります。脱臼が頻繁に生じ、歩行異常や痛みの症状を認める場合、治療には骨格を矯正する外科治療が必要です。歩き方や座り方がおかしいなと感じる場合はお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

ワンちゃんネコちゃんの歯ブラシについて(2024/12/15)

今回は歯ブラシについてご紹介致します。歯ブラシでのデンタルケアは、歯周病に1番有効的な方法です。当院では、以下のような種類の歯ブラシをご用意しております。

今回は歯ブラシについてご紹介致します。歯ブラシでのデンタルケアは、歯周病に1番有効的な方法です。当院では、以下のような種類の歯ブラシをご用意しております。

・ライオンデンタルブラシ

ラウンド毛:歯磨きを始める幼犬や幼猫、健康な歯の子にオススメ

ダブル毛:でき始めの歯周ポケットケアにオススメ

超極細毛:歯周ポケットの歯垢をしっかりかき出すのに最適

・ワンタフトブラシ

お口が小さい小型犬、猫やピンポイントで磨きたい部分の歯磨きにオススメ

・ペリエイドデンタルブラシ

歯の表面と歯周ポケットのケアが同時にできるダブル毛タイプ

サイズが大きいため中~大型犬向け

その子によってオススメの歯ブラシが異なるので、歯ブラシを選ぶ際はスタッフまでご相談ください。

愛玩動物看護師 田中

第60回社内木鶏会(2024/12/13)

先日、人間力を高めるための勉強会として第60回社内木鶏会を開催しました。今回は「生き方のヒント」をテーマに感想を語り合いました。名経営者である稲盛和夫氏の側近として長年行動を共にしてきた大田嘉仁氏が、稲盛和夫氏の傍らで聞いた言葉の中で印象深く感じた、約二千個近くの言葉の一部が記事に載せられていました。その中の「本当の熱意とは、どんな困難があろうとどうしてもやりたいという凄まじいものであるべきだ」、「努力を続ければいつか花開く」などの教えに感銘を受けました。我々もより一層、熱意を持って飼い主様やその大切な家族に尽くし続ける努力を怠らず、これからもより良い医療を提供できるよう、スタッフ一同精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第60回社内木鶏会を開催しました。今回は「生き方のヒント」をテーマに感想を語り合いました。名経営者である稲盛和夫氏の側近として長年行動を共にしてきた大田嘉仁氏が、稲盛和夫氏の傍らで聞いた言葉の中で印象深く感じた、約二千個近くの言葉の一部が記事に載せられていました。その中の「本当の熱意とは、どんな困難があろうとどうしてもやりたいという凄まじいものであるべきだ」、「努力を続ければいつか花開く」などの教えに感銘を受けました。我々もより一層、熱意を持って飼い主様やその大切な家族に尽くし続ける努力を怠らず、これからもより良い医療を提供できるよう、スタッフ一同精進して参ります。

愛玩動物看護師 文字

皮膚組織球種について(2024/12/11)

皮膚組織球腫とは、3歳以下の若齢のわんちゃんでよく見られる良性の腫瘍です。赤くドーム状に隆起していて2cm以下である事が多く、発生する部位は顔面、四肢などです。ほとんどの場合は1~3ヶ月で自然と小さくなっていきますが、なくならずに外科的な切除が必要となることもあります。皮膚にできる腫瘤には色々な種類があり、早めの処置が大切となる場合もあるため、気になるできものを見つけた際にはいつでもご相談ください。

皮膚組織球腫とは、3歳以下の若齢のわんちゃんでよく見られる良性の腫瘍です。赤くドーム状に隆起していて2cm以下である事が多く、発生する部位は顔面、四肢などです。ほとんどの場合は1~3ヶ月で自然と小さくなっていきますが、なくならずに外科的な切除が必要となることもあります。皮膚にできる腫瘤には色々な種類があり、早めの処置が大切となる場合もあるため、気になるできものを見つけた際にはいつでもご相談ください。

獣医師 神野愛弓

犬の変形性脊椎症(2024/12/07)

変形性脊椎症とは身体の構造を支えている脊椎に変形が起こってしまう病気です。多くは無症状で健康診断などで偶発的に発見される事があります。しかし変形した脊椎が神経を圧迫する事でまれに痛みや運動障害を引き起こす事があります。治療は症状がある場合は鎮痛剤の投与や、温熱治療などの理学療法を行って痛みを緩和していきます。また肥満の場合には脊椎に過度な負荷をかけてしまうため、適切な体重管理が重要となります。お家のわんちゃんが高齢になって活動性が落ちてきた、歩きにくそうにしているなど気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

変形性脊椎症とは身体の構造を支えている脊椎に変形が起こってしまう病気です。多くは無症状で健康診断などで偶発的に発見される事があります。しかし変形した脊椎が神経を圧迫する事でまれに痛みや運動障害を引き起こす事があります。治療は症状がある場合は鎮痛剤の投与や、温熱治療などの理学療法を行って痛みを緩和していきます。また肥満の場合には脊椎に過度な負荷をかけてしまうため、適切な体重管理が重要となります。お家のわんちゃんが高齢になって活動性が落ちてきた、歩きにくそうにしているなど気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

獣医師 雨ヶ崎

ダイエットについて(2024/12/05)

わんちゃんねこちゃんのダイエットで悩んだことはありませんか?肥満は多くの病気の原因となる為、注意が必要です。お家で簡単にできるダイエット方法として、

わんちゃんねこちゃんのダイエットで悩んだことはありませんか?肥満は多くの病気の原因となる為、注意が必要です。お家で簡単にできるダイエット方法として、

・いつもあげているご飯の量を少し減らしてみる

・1日量を頻回に分けて与え、空腹時間を減らす

・運動としておもちゃで遊ぶ時間を増やす

・わんちゃんの場合、お散歩に行く時間や回数を増やす

などが挙げられます。また、当院ではカロリーを制限しても、必要な栄養素が十分含まれているダイエット用のフードをご用意しております。満腹感を持続できるので空腹時によるストレスを緩和できます。ダイエット用のフードはサンプルとしてお渡し可能なので、ご希望の方はお気軽にお声掛け下さい。

愛玩動物看護師 児玉

冬の飲水について(2024/11/30)

犬や猫も冬は夏に比べ水を飲む回数が減ることがあります。飲水量の確保は膀胱炎などの泌尿器疾患の予防にも繋がるため、あまり水を飲まない子には下記の対策がお勧めです。

犬や猫も冬は夏に比べ水を飲む回数が減ることがあります。飲水量の確保は膀胱炎などの泌尿器疾患の予防にも繋がるため、あまり水を飲まない子には下記の対策がお勧めです。

・陶器、ガラス、ステンレスなど猫の好みに合った器を使用する(愛犬愛猫の好みの食器を用いる事で飲水量アップを期待する)

・寒くて水が冷たいと飲水量が減る原因になる為、常温やぬるま湯など水の温度を変える、流水を与える

・猫は特に寒さに弱いので寒い場所より、暖かい場所に水飲み場を増やす(よく立ち寄る所に設置する)

・ウェットフードやドライフードをお湯でふやかして与える

ご自宅の愛犬・愛猫の好みに合わせて飲水対策を行いましょう。

愛玩動物看護師 本多

セミナー報告(2024/11/26)

当院にて、日本獣医循環器学会認定医であり、麻布大学附属動物病院を初めとした各専門施設で循環器診療を担当されている新実誠矢先生をお招きし、循環器に関するセミナーを開催して頂きました。前半の座学では猫の心筋症に関する基本的な知識の振り返りからアップデート、また専門医の視点からの考え方などを学ばせて頂きました。後半の心臓エコー実習では、皆で実際にエコーを当てながら指導して頂き、具体的なポイントや陥りがちなピットホールの確認を行う事が出来ました。今後もこういったセミナーを継続して開催し、皆様により良い医療を提供出来るように努めて参ります。

当院にて、日本獣医循環器学会認定医であり、麻布大学附属動物病院を初めとした各専門施設で循環器診療を担当されている新実誠矢先生をお招きし、循環器に関するセミナーを開催して頂きました。前半の座学では猫の心筋症に関する基本的な知識の振り返りからアップデート、また専門医の視点からの考え方などを学ばせて頂きました。後半の心臓エコー実習では、皆で実際にエコーを当てながら指導して頂き、具体的なポイントや陥りがちなピットホールの確認を行う事が出来ました。今後もこういったセミナーを継続して開催し、皆様により良い医療を提供出来るように努めて参ります。

獣医師 池田

痛みのサイン(2024/11/22)

皆さんは動物達の痛みを感じている時のサインをご存知ですか。話す事ができない動物達は私達に直接痛みを伝えることができません。また本能的に痛みを隠そうとする子もいます。そのため私達がいち早く体調の変化に気付いてあげる事が大切です。主な痛みのサインとして以下のものがあります。

皆さんは動物達の痛みを感じている時のサインをご存知ですか。話す事ができない動物達は私達に直接痛みを伝えることができません。また本能的に痛みを隠そうとする子もいます。そのため私達がいち早く体調の変化に気付いてあげる事が大切です。主な痛みのサインとして以下のものがあります。

・食欲、元気の低下

・動きたがらない

・震えている

・体を触ると怒る、嫌がる

・特定の部位をしきりに舐める

・いつもより呼吸が早い(犬)

・高いところに登らない(猫)

・家具の下に隠れたり、警戒して逃げる(猫)など・・

この様なサインが見られる時は体に痛みがあるかもしれません。お家の子の様子で何か気になることがありましたら当院までご相談下さい。

愛玩動物看護師 内山

第59回木鶏会(2024/11/21)

先日、人間力を高めるための勉強会として第59回社内木鶏会を開催しました。今回は「命をみつめて生きる」をテーマに感想を語り合いました。諏訪中央病院名誉院長の鎌田氏と臨床心理士の皆藤氏の対談では、医師と心理士という異なる立場から命について考えてきたお二人の生き方や信念を知り、改めて仕事への姿勢、心の持ちよう、人生を送っていく意味を学ことができました。今後も命と向き合い続け、飼い主様に寄り添った獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第59回社内木鶏会を開催しました。今回は「命をみつめて生きる」をテーマに感想を語り合いました。諏訪中央病院名誉院長の鎌田氏と臨床心理士の皆藤氏の対談では、医師と心理士という異なる立場から命について考えてきたお二人の生き方や信念を知り、改めて仕事への姿勢、心の持ちよう、人生を送っていく意味を学ことができました。今後も命と向き合い続け、飼い主様に寄り添った獣医療を提供できるよう日々精進して参ります。

愛玩動物看護師 杉田

歯肉過形成(2024/11/20)

歯肉過形成とは、歯肉が過剰に増殖し歯が隠れるような盛り上がる病変ことを示します。大型犬に多い遺伝的なものや、降圧剤や免疫抑制剤などの薬の副作用として認められるものがあります。症状としては、よだれや口臭、歯肉からの出血が認められたり、咀嚼や嚥下の時に違和感や疼痛を感じることがあります。治療には、歯周病治療と合わせて過剰な歯周ポケットを修正するため歯肉形成術(切除術)が行われます。歯肉が腫れる病気は腫瘍性疾患との鑑別が大変重要です。気になる方はお早めにご相談下さい。

歯肉過形成とは、歯肉が過剰に増殖し歯が隠れるような盛り上がる病変ことを示します。大型犬に多い遺伝的なものや、降圧剤や免疫抑制剤などの薬の副作用として認められるものがあります。症状としては、よだれや口臭、歯肉からの出血が認められたり、咀嚼や嚥下の時に違和感や疼痛を感じることがあります。治療には、歯周病治療と合わせて過剰な歯周ポケットを修正するため歯肉形成術(切除術)が行われます。歯肉が腫れる病気は腫瘍性疾患との鑑別が大変重要です。気になる方はお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

ご自宅での採尿(2024/11/14)

当院で尿検査を行う場合、ご自宅での採尿をお願いする場合がございます。尿検査は液体で検査を行う為、尿を吸い取ってしまったペットシーツやトイレの砂についた尿では検査ができません。また採尿方法や保管方法によっては検査結果に影響を与えてしまうことがあるので以下の方法がおすすめです。

当院で尿検査を行う場合、ご自宅での採尿をお願いする場合がございます。尿検査は液体で検査を行う為、尿を吸い取ってしまったペットシーツやトイレの砂についた尿では検査ができません。また採尿方法や保管方法によっては検査結果に影響を与えてしまうことがあるので以下の方法がおすすめです。

・採尿には清潔な容器を使用する

・排尿時にカップ型容器などを使用して地面に着く前に直接採取する

・ペットシーツを裏返して使用する(排泄にペットシーツを使用している場合)

・可能な限り採尿したての尿を持参(難しい場合は冷蔵保存)

採尿容器のご準備が難しい場合は当院にて採尿用スポンジもご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 杉田

尿石症(2024/11/11)

尿はリンやカルシウム、マグネシウム等のミネラル成分を含む液体で、このミネラル成分が濃くなりすぎて結晶化すると、尿石症を引き起こします。尿石症は、結晶の成分によっていくつかの種類に分けられます。症状は結晶の種類に関わらず、頻尿・血尿・排尿痛などが見られます。尿路閉塞を引き起こすと、急性腎不全を招き命に関わる場合もあります。治療方法は結晶の種類によって少しずつ異なり、ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)結晶は食事療法で尿のpHを酸性調整することで溶解することが出来ますが、シュウ酸カルシウム結晶はストルバイト結晶と異なり溶解が困難であるため、結石ができてしまった場合は外科手術を考慮する必要があります。尿石症は明確な症状が出ない場合もあるため、気になる様子がある場合は尿検査をおすすめします。

獣医師 白石

「キャットフレンドリークリニック」ゴールド認定されました(2024/11/07)

キャットフレンドリークリニックとは、国際猫医学会(isfm)の認定する猫の優しい動物病院の国際基準の規格です。世界的に普及しているガイドラインで、評価基準に基づき猫に優しい動物病院の審査を行なっています。認定基準は、ブロンズ・シルバー・ゴールドの3段階あり、今回豊玉病院は最高ランクのゴールド認定をいただきました。今後も猫にやさしい病院づくりを心掛け、快適にご利用いただけるようスタッフ一同精進して参ります。

キャットフレンドリークリニックとは、国際猫医学会(isfm)の認定する猫の優しい動物病院の国際基準の規格です。世界的に普及しているガイドラインで、評価基準に基づき猫に優しい動物病院の審査を行なっています。認定基準は、ブロンズ・シルバー・ゴールドの3段階あり、今回豊玉病院は最高ランクのゴールド認定をいただきました。今後も猫にやさしい病院づくりを心掛け、快適にご利用いただけるようスタッフ一同精進して参ります。

愛玩動物看護師 町田

猫ちゃん専用診療時間(キャットアワー)のご案内(2024/11/04)

病院に来るとストレスを感じやすい、怖がってしまう、静かな空間で診察を受けたい…そんな猫ちゃんのために猫ちゃん専用の診療時間(キャットアワー)を11月より開始いたします。場所や曜日は以下の通りです。

病院に来るとストレスを感じやすい、怖がってしまう、静かな空間で診察を受けたい…そんな猫ちゃんのために猫ちゃん専用の診療時間(キャットアワー)を11月より開始いたします。場所や曜日は以下の通りです。

場所:豊玉病院、石神井病院

曜日:毎週木曜日

時間:14:30~15:30

※1日3組様限定です。

※事前予約制のため、お電話でご予約の上ご来院ください。ご予約は通常の診療時間内にお電話ください。

※緊急対応が必要と判断した場合は通常の診療時間をご案内する可能性がございます。

現在秋の健康診断キャンペーンも行っております。ぜひ検診もキャットアワーを利用して頂ければと思います。

投薬補助おやつ(2024/11/02)

当院では、投薬補助用のおやつであるメディボールを取り扱っています。メディボールは粘土のように柔らかく形を変えることができ、薬を完全に包み込むことができるため、薬を飲むのが苦手な子にお勧めの商品です。また数種類の味があり、ワンちゃんネコちゃんの好みに合わせて選ぶことができるため、投薬の時間を美味しいおやつの時間にしてあげることができます。使い方のポイントとして、毎回薬が入っていると薬に気づいて食べなくなる可能性があるため、まず薬無しでおやつとして与え、喜んで食べてくれたら薬入りのものを与えるのがお勧めです。投薬に関してお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

当院では、投薬補助用のおやつであるメディボールを取り扱っています。メディボールは粘土のように柔らかく形を変えることができ、薬を完全に包み込むことができるため、薬を飲むのが苦手な子にお勧めの商品です。また数種類の味があり、ワンちゃんネコちゃんの好みに合わせて選ぶことができるため、投薬の時間を美味しいおやつの時間にしてあげることができます。使い方のポイントとして、毎回薬が入っていると薬に気づいて食べなくなる可能性があるため、まず薬無しでおやつとして与え、喜んで食べてくれたら薬入りのものを与えるのがお勧めです。投薬に関してお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 佐藤

第58回木鶏会(2024/10/30)

先日、人間力を高めるための勉強会として第58回社内木鶏会を開催しました。今回は「この道より我を生かす道なし この道を歩く」をテーマに感想を語り合いました。福岡ソフトバンクホークス会長王貞治氏と銀座ろくさん亭主人道場六三郎氏は仕事の道一筋に歩む中で掴んだ人生で一番大事なものは「人」だと述べています。当院を支えてくださっている皆様に感謝の気持ちを忘れず、今後も飼い主様に寄り添った診察を心がけて参ります。

先日、人間力を高めるための勉強会として第58回社内木鶏会を開催しました。今回は「この道より我を生かす道なし この道を歩く」をテーマに感想を語り合いました。福岡ソフトバンクホークス会長王貞治氏と銀座ろくさん亭主人道場六三郎氏は仕事の道一筋に歩む中で掴んだ人生で一番大事なものは「人」だと述べています。当院を支えてくださっている皆様に感謝の気持ちを忘れず、今後も飼い主様に寄り添った診察を心がけて参ります。

愛玩動物看護師 杉田

ご挨拶(2024/10/29)

10月より獣医師として勤務させて頂いております、神野愛弓と申します。大学時代は外科の研究室に所属しており、卒業後は都内の動物病院に勤務しておりました。皆様に安心してご利用頂けるよう、日々精進して参りますのでよろしくお願い致します。

獣医師 神野

狂犬病予防接種(2024/10/25)

ご自宅のワンちゃんは今年度の狂犬病予防接種を受けましたか?日本では年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では1年を通して予防接種を受け付けております。また練馬区にお住まいの方を対象に来月末まで、狂犬病予防接種に関する手続きを代行して行っています。代行手続きをご希望の場合は、練馬区から届くハガキをご持参のうえお早めにご来院下さい。

ご自宅のワンちゃんは今年度の狂犬病予防接種を受けましたか?日本では年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では1年を通して予防接種を受け付けております。また練馬区にお住まいの方を対象に来月末まで、狂犬病予防接種に関する手続きを代行して行っています。代行手続きをご希望の場合は、練馬区から届くハガキをご持参のうえお早めにご来院下さい。

愛玩動物看護師 浅見

肥大型心筋症(2024/10/23)

肥大型心筋症は猫で多くみられる心臓病の一つです。心臓の筋肉が分厚くなる事で、心臓のはたらきに障害がおこり、全身にうまく血液を送り出せなくなる病気です。その結果として肺水腫や胸水貯留、血栓症など重篤な症状を引き起こすことがあります。血液検査で心臓病マーカーを調べたり、エコー検査・レントゲン検査で心臓の形態や働きを確認することで診断を行います。肥大型心筋症は根治させる事はできませんが、内科治療によって病気の進行を遅らせたり、血栓症を予防することが出来ます。お家の猫ちゃんの元気がない、疲れやすくなった、苦しそうに呼吸をするなど気になることがありましたら是非ご相談ください。

肥大型心筋症は猫で多くみられる心臓病の一つです。心臓の筋肉が分厚くなる事で、心臓のはたらきに障害がおこり、全身にうまく血液を送り出せなくなる病気です。その結果として肺水腫や胸水貯留、血栓症など重篤な症状を引き起こすことがあります。血液検査で心臓病マーカーを調べたり、エコー検査・レントゲン検査で心臓の形態や働きを確認することで診断を行います。肥大型心筋症は根治させる事はできませんが、内科治療によって病気の進行を遅らせたり、血栓症を予防することが出来ます。お家の猫ちゃんの元気がない、疲れやすくなった、苦しそうに呼吸をするなど気になることがありましたら是非ご相談ください。

獣医師 雨ヶ﨑

猫専用待合室【豊玉病院】(2024/10/18)

豊玉病院では、少しでも猫ちゃんに安心して診察をお待ちいただけるように、猫ちゃん専用の待合室を設けています。待合室の中には猫ちゃんの耳寄りな情報なども掲示しております。また、ご来院の際は

豊玉病院では、少しでも猫ちゃんに安心して診察をお待ちいただけるように、猫ちゃん専用の待合室を設けています。待合室の中には猫ちゃんの耳寄りな情報なども掲示しております。また、ご来院の際は

・あらかじめ洗濯ネットなどのファスナーの閉まる袋に入れた上でキャリーに入れる。

・キャリーをタオルなどで隠す。

などに気を付けていただくと、猫ちゃんは安心すると言われています。

当院では、今後も猫ちゃんにも安心して通っていただける病院を目指して参ります。

愛玩動物看護師 鶴巻

食物アレルギー(2024/10/15)

食べ物の特定の成分に対して免疫が反応して、皮膚や消化器症状(皮膚の痒み/赤み、嘔吐/下痢/排便回数の増加など)が認められるようになる疾患です。季節に関係なく症状があり、またどの年齢においても発症することがあります。アレルギー検査などの結果を基に、特定の成分を除いた食事を与えて症状の軽減を確認した後、以前に食べていた食事を与えて症状が再燃するか確認して、確定診断を行っていきます。生活の質を維持する為にも早めに治療介入を考えていくことが大切となりますので、気になる症状があればいつでもご相談下さい。

食べ物の特定の成分に対して免疫が反応して、皮膚や消化器症状(皮膚の痒み/赤み、嘔吐/下痢/排便回数の増加など)が認められるようになる疾患です。季節に関係なく症状があり、またどの年齢においても発症することがあります。アレルギー検査などの結果を基に、特定の成分を除いた食事を与えて症状の軽減を確認した後、以前に食べていた食事を与えて症状が再燃するか確認して、確定診断を行っていきます。生活の質を維持する為にも早めに治療介入を考えていくことが大切となりますので、気になる症状があればいつでもご相談下さい。

獣医師 池田

猫の爪とぎ(2024/10/12)

猫ちゃんの飼い主の皆様、爪とぎは設置していますか?猫ちゃんは元々本能的に爪を研ぐ行動を持っていますが、その意義には2つの場合があります。一つ目は、ただ単に爪を研ぎたい場合。この場合は、水平面で行います。二つ目としては、マーキング目的の場合です。この場合は前肢を立ち上げできるだけ高い場所の垂直面に爪とぎをします。実際、水平面のみの爪とぎで満足する子は少ないため、垂直面に爪とぎを設置することをお勧めします。爪とぎを設置する時のポイントは、

猫ちゃんの飼い主の皆様、爪とぎは設置していますか?猫ちゃんは元々本能的に爪を研ぐ行動を持っていますが、その意義には2つの場合があります。一つ目は、ただ単に爪を研ぎたい場合。この場合は、水平面で行います。二つ目としては、マーキング目的の場合です。この場合は前肢を立ち上げできるだけ高い場所の垂直面に爪とぎをします。実際、水平面のみの爪とぎで満足する子は少ないため、垂直面に爪とぎを設置することをお勧めします。爪とぎを設置する時のポイントは、

①体が十分に伸ばせるようにできるだけ高い位置まである大きさの物を選ぶ

②猫ちゃんの肩幅以上の横幅のある物を体重をかけても安定するように設置する

③失敗している場所があるならまずはそこに設置する

④寝起きにする事が多いため、寝床近くに設置する

⑤素材はダンボールや木材など爪が引っ掛かりやすい物を選ぶ、の以上5点です。

ぜひこの機会に、猫ちゃんのお気に入りの爪とぎを設置してみましょう!

愛玩動物看護師 天川

糖尿病(2024/10/08)

犬や猫にも糖尿病があることをご存知でしょうか。糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの不足や作用低下によって高血糖状態になり様々な問題を引き起こします。症状として飲水量・尿量の増加や、食べているのに体重減少が見られることがあります。重症化すると食欲廃絶、重度脱水といった糖尿病ケトアシドーシスという命に関わる状態に陥り、緊急治療が必要となることがあります。できる限り早期発見するために、定期的な健康診断をおすすめします。当院では今月から秋の血液検査キャンペーンが始まりました。ぜひこの機会にご利用ください。

犬や猫にも糖尿病があることをご存知でしょうか。糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの不足や作用低下によって高血糖状態になり様々な問題を引き起こします。症状として飲水量・尿量の増加や、食べているのに体重減少が見られることがあります。重症化すると食欲廃絶、重度脱水といった糖尿病ケトアシドーシスという命に関わる状態に陥り、緊急治療が必要となることがあります。できる限り早期発見するために、定期的な健康診断をおすすめします。当院では今月から秋の血液検査キャンペーンが始まりました。ぜひこの機会にご利用ください。

獣医師 野口

甲状腺疾患(2024/10/02)

甲状腺ホルモンは、甲状腺で分泌・貯蔵され、ほぼ全ての臓器系、細胞に対して代謝活性、分化増殖などを亢進させる方向で働く、体にとって欠くことの出来ないホルモンです。犬ではこのホルモンが不足する甲状腺機能低下症、猫では過剰となる甲状腺機能亢進症が多く見られます。甲状腺機能低下症では、細胞代謝が低下することによる左右対称性の脱毛や、体重増加などが見られ、甲状腺機能亢進症では逆に、過剰な細胞代謝により多食や多飲多尿の他、心筋症や腎臓病を引き起こすこともあります。現在行っている秋の健康診断キャンペーンで甲状腺ホルモンの測定を行えるコースもありますので、この機会に是非ご利用ください。

甲状腺ホルモンは、甲状腺で分泌・貯蔵され、ほぼ全ての臓器系、細胞に対して代謝活性、分化増殖などを亢進させる方向で働く、体にとって欠くことの出来ないホルモンです。犬ではこのホルモンが不足する甲状腺機能低下症、猫では過剰となる甲状腺機能亢進症が多く見られます。甲状腺機能低下症では、細胞代謝が低下することによる左右対称性の脱毛や、体重増加などが見られ、甲状腺機能亢進症では逆に、過剰な細胞代謝により多食や多飲多尿の他、心筋症や腎臓病を引き起こすこともあります。現在行っている秋の健康診断キャンペーンで甲状腺ホルモンの測定を行えるコースもありますので、この機会に是非ご利用ください。

獣医師 白石

防災対策(2024/09/28)

皆皆さんはわんちゃんねこちゃんの防災対策をしていますか。いざという時のために以下のものを備えておきましょう。

皆皆さんはわんちゃんねこちゃんの防災対策をしていますか。いざという時のために以下のものを備えておきましょう。

〇3日分のフードや水

〇必要な子は常備薬や慢性薬

〇同行避難用グッズ(首輪やリード、クレートやキャリーバッグ)

〇迷子対策(マイクロチップの挿入、迷子札の装着)

〇狂犬病予防注射済票(わんちゃんのみ)、ワクチン接種証明書

災害時は基本的にクレートで過ごすことが多いため、日頃から慣れておくことが大切です。大切なわんちゃんねこちゃんを守るためにも日頃から対策を心掛けましょう。

愛玩動物看護師 塚田

口腔鼻腔瘻(2024/09/27)

口腔鼻腔瘻とは、口の中(口腔)と鼻の中(鼻腔)の間に存在する骨が溶けたり、破壊されたりして、口腔と鼻腔とが連絡してしまう状態を言います。くしゃみや鼻汁、鼻出血といった慢性的な鼻炎症状を認めます。中高齢のミニチュアダックスフントやトイプードルに多く、外傷や腫瘍疾患から生じることもありますが、ほとんどの場合、上顎の歯における歯周病の悪化から発生します。治療には、口腔と鼻腔の間の開いてしまった穴を塞ぐ必要があるため、外科手術が必要になります。予防には、日頃からの歯磨きや口腔ケアが非常に重要になります。鼻炎症状や口臭などの歯周病の症状が見られる場合にはお早めにご相談下さい。

口腔鼻腔瘻とは、口の中(口腔)と鼻の中(鼻腔)の間に存在する骨が溶けたり、破壊されたりして、口腔と鼻腔とが連絡してしまう状態を言います。くしゃみや鼻汁、鼻出血といった慢性的な鼻炎症状を認めます。中高齢のミニチュアダックスフントやトイプードルに多く、外傷や腫瘍疾患から生じることもありますが、ほとんどの場合、上顎の歯における歯周病の悪化から発生します。治療には、口腔と鼻腔の間の開いてしまった穴を塞ぐ必要があるため、外科手術が必要になります。予防には、日頃からの歯磨きや口腔ケアが非常に重要になります。鼻炎症状や口臭などの歯周病の症状が見られる場合にはお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

セーフティバックル首輪について(2024/09/21)

セーフティバックル首輪とは、引っ張られるとプラスチックの留め具が外れる仕組みになっているネコちゃんの首輪です。ネコちゃんは高い場所に登る習性があります。首輪をつけた状態で家具に登り降りする際や、誤って脱走して木などの高い所に登った際、首輪が引っかかり、首が絞まる可能性があります。セーフティバックル首輪はそのような事故を防止することができます。ネコちゃんの首輪を選ぶ際に参考にしてみてください。

セーフティバックル首輪とは、引っ張られるとプラスチックの留め具が外れる仕組みになっているネコちゃんの首輪です。ネコちゃんは高い場所に登る習性があります。首輪をつけた状態で家具に登り降りする際や、誤って脱走して木などの高い所に登った際、首輪が引っかかり、首が絞まる可能性があります。セーフティバックル首輪はそのような事故を防止することができます。ネコちゃんの首輪を選ぶ際に参考にしてみてください。

愛玩動物看護師 田中

第57回木鶏会(2024/09/19)

先日、人間力を高めるために第57回社内木鶏会を開催致しました。今回は「貫くものを」をテーマに感想を語り合いました。かみのやま温泉旅館「古窯(こよう)」の創業者・佐藤幸子氏は、73年の歩みを振り返り、ご自身の貫いてきたものを「与えられた運命を生かす」と述べています。窮地に立たされても、ご自身の境遇を受け入れ創意工夫することで、諦めずに一生懸命続ければ良い方向に発展していくということをご経験と共に語られていました。 得られた学びを生かし、スタッフ一同現状をより良くするために何ができるかを考えていきたいと思います。

先日、人間力を高めるために第57回社内木鶏会を開催致しました。今回は「貫くものを」をテーマに感想を語り合いました。かみのやま温泉旅館「古窯(こよう)」の創業者・佐藤幸子氏は、73年の歩みを振り返り、ご自身の貫いてきたものを「与えられた運命を生かす」と述べています。窮地に立たされても、ご自身の境遇を受け入れ創意工夫することで、諦めずに一生懸命続ければ良い方向に発展していくということをご経験と共に語られていました。 得られた学びを生かし、スタッフ一同現状をより良くするために何ができるかを考えていきたいと思います。

愛玩動物看護師 佐藤

犬の粘液腫様僧帽弁疾患(2024/09/18)

犬の粘液腫様僧帽弁疾患(僧帽弁閉鎖不全症)とは、心臓の左心房と左心室の間で血流をコントロールしている僧帽弁と呼ばれる弁が変性し、うまく働かなくてなることで血液の逆流が生じるようになってしまう心疾患です。高齢の小型犬で最も多く見られ、進行すると咳や荒い呼吸、疲れやすくなるなどの症状が認められることが多く、また放置すると肺水腫やうっ血性心不全を引き起こして命を落とす危険性もあります。各種検査により診断を行い、重症度に合わせた内服薬などで治療を行いますが、病態によっては外科手術が適応となることもあります。お家のワンちゃんが歳をとって咳をするようになった、疲れやすくなったなどありましたら、お早めに病院での検査をご検討下さい。

犬の粘液腫様僧帽弁疾患(僧帽弁閉鎖不全症)とは、心臓の左心房と左心室の間で血流をコントロールしている僧帽弁と呼ばれる弁が変性し、うまく働かなくてなることで血液の逆流が生じるようになってしまう心疾患です。高齢の小型犬で最も多く見られ、進行すると咳や荒い呼吸、疲れやすくなるなどの症状が認められることが多く、また放置すると肺水腫やうっ血性心不全を引き起こして命を落とす危険性もあります。各種検査により診断を行い、重症度に合わせた内服薬などで治療を行いますが、病態によっては外科手術が適応となることもあります。お家のワンちゃんが歳をとって咳をするようになった、疲れやすくなったなどありましたら、お早めに病院での検査をご検討下さい。

獣医師 雨ヶ崎

ひとり遊びを教えましょう(2024/09/15)

わんちゃんや猫ちゃん用のおもちゃは、ひとり遊び用のおもちゃと人と一緒に遊ぶおもちゃの2種類に分けられます。ひとり遊び用のおもちゃには、知育玩具と呼ばれる、コングやビジーバディなど中にフードを入れて転がすと出てくるようなおもちゃがあります。ひとり遊びを教えると、退屈な時間を減らし、お留守番等のひとりで過ごす時間を充実させてあげることができます。楽しくひとり遊びができるようになる為には、始めはおもちゃからフードが簡単に出てくるように人が補助してあげ、できたら褒め言葉をかけて楽しませてあげることがポイントです。是非お試しください。

わんちゃんや猫ちゃん用のおもちゃは、ひとり遊び用のおもちゃと人と一緒に遊ぶおもちゃの2種類に分けられます。ひとり遊び用のおもちゃには、知育玩具と呼ばれる、コングやビジーバディなど中にフードを入れて転がすと出てくるようなおもちゃがあります。ひとり遊びを教えると、退屈な時間を減らし、お留守番等のひとりで過ごす時間を充実させてあげることができます。楽しくひとり遊びができるようになる為には、始めはおもちゃからフードが簡単に出てくるように人が補助してあげ、できたら褒め言葉をかけて楽しませてあげることがポイントです。是非お試しください。

愛玩動物看護師 佐藤

ノミアレルギー性皮膚炎(2024/09/10)

ノミによる刺咬を受ける中で、ノミの唾液中に含まれるタンパク質に身体が過剰に反応してしまうことで引き起こされます。症状は、腰仙部、側腹部、大腿部付近に認められる事が多く、強い痒み、湿疹、脱毛、皮膚の赤みなどが確認出来ます。生活環境の確認、ノミの虫体や糞の確認を行い、症状と合わせて診断をしていきます。アレルギー反応を抑える内服薬などの使用と並行してノミの駆虫を実施することで、治療を進めていきます。夏から秋にかけてよく認められ、普段からのノミダニ予防が効果的な対策となりますので、ぜひ日常ケアを継続して行っていきましょう。

ノミによる刺咬を受ける中で、ノミの唾液中に含まれるタンパク質に身体が過剰に反応してしまうことで引き起こされます。症状は、腰仙部、側腹部、大腿部付近に認められる事が多く、強い痒み、湿疹、脱毛、皮膚の赤みなどが確認出来ます。生活環境の確認、ノミの虫体や糞の確認を行い、症状と合わせて診断をしていきます。アレルギー反応を抑える内服薬などの使用と並行してノミの駆虫を実施することで、治療を進めていきます。夏から秋にかけてよく認められ、普段からのノミダニ予防が効果的な対策となりますので、ぜひ日常ケアを継続して行っていきましょう。

獣医師 池田

膝の触診キャンペーン(2024/09/07)

9月末まで膝の触診キャンペーンを実施しております。キャンペーン期間中は、膝の触診の診察料が無料になります。(膝以外の診察が含まれる場合は診察料が発生します。)

9月末まで膝の触診キャンペーンを実施しております。キャンペーン期間中は、膝の触診の診察料が無料になります。(膝以外の診察が含まれる場合は診察料が発生します。)

•後ろ足を上げて歩くことがある

•後ろ足を伸ばしていることがある

•他の病院で膝のお皿が緩いと言われた

上記に該当する場合は膝に問題を抱えている可能性があります。

膝に関して気になる事がございましたら、この機会にぜひご来院ください。

愛玩動物看護師 文字

猫風邪(2024/09/03)

猫風邪とは猫に鼻水、くしゃみ、目やに、結膜炎などの風邪症状が見られる病気です。ヘルペスウイルスやカリシウイルスなどのウイルス感染やクラミジアという細菌感染が原因となります。点眼や内服薬で回復することがほとんどですが一部のウイルスは体内にとどまるため、季節の変わり目や免疫力が低下した時に再発することがあります。また免疫力の低い子猫や高齢の猫では重症化しやすいため注意が必要です。猫風邪はワクチン接種によって重症化を防ぐことができるため高齢期の猫ちゃんもワクチン接種を推奨します。また猫ちゃんの免疫力を高めるサプリメントもございます。気になる症状がある方は重症化する前にお早めに御相談ください。

猫風邪とは猫に鼻水、くしゃみ、目やに、結膜炎などの風邪症状が見られる病気です。ヘルペスウイルスやカリシウイルスなどのウイルス感染やクラミジアという細菌感染が原因となります。点眼や内服薬で回復することがほとんどですが一部のウイルスは体内にとどまるため、季節の変わり目や免疫力が低下した時に再発することがあります。また免疫力の低い子猫や高齢の猫では重症化しやすいため注意が必要です。猫風邪はワクチン接種によって重症化を防ぐことができるため高齢期の猫ちゃんもワクチン接種を推奨します。また猫ちゃんの免疫力を高めるサプリメントもございます。気になる症状がある方は重症化する前にお早めに御相談ください。

獣医師 野口

猫用はみがきガム(2024/08/29)

今回は猫ちゃんの歯みがきガム「グリニーズ」についてご紹介致します。歯みがきガムはご自宅で簡単にできるデンタルケアの一つです。グリニーズは以下の特徴があります。

今回は猫ちゃんの歯みがきガム「グリニーズ」についてご紹介致します。歯みがきガムはご自宅で簡単にできるデンタルケアの一つです。グリニーズは以下の特徴があります。

・VOHC(米国獣医口腔衛生協会)認定されている

・主成分が自然素材なため猫ちゃんの体に優しい

・噛むことで歯垢を落とし、歯石ができるのを予防できる

・ローストチキン味やグリルツナ味など全5種類の味があるので美味しく続けられる

歯みがきや歯みがきシートが苦手な子、歯みがきができない日に代用することができるためご興味のある方はお試し下さい。

愛玩動物看護師 児玉

症例報告(2024/08/27)

外科の前十字靱帯断裂のページに、犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術を行った症例を追加致しました。大腿骨と脛骨を繋ぐ靱帯の一つである前十字靱帯が断裂すると膝の関節が不安定となり関節炎が進行します。また、膝関節においてクッションの役割を果たしている半月板にもダメージが加わり、痛みを生じて正常な歩行が出来なくなります。治療として多くの場合手術が選択されますが、術後の回復の早さなどから近年ではTPLO法(脛骨の一部を切り角度を調整し膝関節を安定化させる手術)が多く選択されています。

外科の前十字靱帯断裂のページに、犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術を行った症例を追加致しました。大腿骨と脛骨を繋ぐ靱帯の一つである前十字靱帯が断裂すると膝の関節が不安定となり関節炎が進行します。また、膝関節においてクッションの役割を果たしている半月板にもダメージが加わり、痛みを生じて正常な歩行が出来なくなります。治療として多くの場合手術が選択されますが、術後の回復の早さなどから近年ではTPLO法(脛骨の一部を切り角度を調整し膝関節を安定化させる手術)が多く選択されています。

獣医師 白石

肛門線絞り(2024/08/23)

肛門線とは肛門の左右に一対ある袋状の分泌腺の事です。肛門を時計の中心に例えて4時と8時の位置にあります。

肛門線とは肛門の左右に一対ある袋状の分泌腺の事です。肛門を時計の中心に例えて4時と8時の位置にあります。

・絞り方

①尻尾を持ち上げて頭側に倒す。

②親指と人差し指で肛門腺を下から押し上げるように絞る。

肛門線が溜まりすぎてしまうと、炎症を起こしてしまったり破裂する恐れがあります。月に1〜2回絞る事をお勧めしております。当院でも肛門線絞りを行っておりますので、ご希望の方はお申し付け下さい。

愛玩動物看護師 本多

好酸球性肉芽腫性口内炎(2024/08/21)

好酸球性肉芽腫性口内炎は犬では稀な疾患で、口唇や口蓋、舌といった口腔内の粘膜に小結節病変や、腫瘤性病変、潰瘍状病変を形成することが知られています。一般的には食欲不振や流涎、嚥下困難などの症状が認められますが、病変が鼻腔に浸潤することもあり鼻汁、くしゃみといった呼吸器症状を呈する場合もあります。シベリアンハスキー、キャバリアなどに発生が多いと報告されており、病態は解明されていませんが1型アレルギー反応が病因に関連していると考えられています。症例の9割以上は内科療法に反応するいう報告があり、外部寄生虫の駆除やステロイドなどの免疫抑制剤での炎症の制御を行います。

獣医師 臼井

猫のトイレ(2024/08/16)

猫ちゃんはトイレにこだわりがある子が多く、気に入ったトイレでないと排泄を我慢したり、トイレ以外の場所で粗相をしたりする原因になることがあります。理想のトイレは以下の通りです。

猫ちゃんはトイレにこだわりがある子が多く、気に入ったトイレでないと排泄を我慢したり、トイレ以外の場所で粗相をしたりする原因になることがあります。理想のトイレは以下の通りです。

・大きさ:猫の体長の1.5倍

・深さ:砂かきをしても底が見えない深さで、出入り口はすんなり入れる設計のもの

・カバー:無いものを選ぶ、付けたい場合は大きなトイレに大きなカバーを付ける

・トイレの数:猫の頭数+1個

・設置場所:トイレに行くまでに障害物がなく、静かで十分なスペースがある場所

・清掃頻度:固まる砂の場合は週に1回程度砂の全取り換え、固まらない砂の場合は、1日おきに砂の全取り換え

愛猫に合う理想のトイレを用意してあげましょう。

愛玩動物看護師 内山

肥満細胞腫(2024/08/15)

肥満細胞腫は犬や猫の皮膚に生じる、最も発生頻度が高い腫瘍です。その細胞の中にはヒスタミンという炎症反応を引き起こす物質が多く蓄えられており、このヒスタミンが放出される事で、周囲が赤く腫れたり、下痢や嘔吐、血圧低下など多彩な症状を引き起こします。見た目から判断することは困難なため、細胞診検査などを実施して診断を行っていきます。治療の第一選択は外科的な腫瘍摘出ですが、発生状況や転移の有無、病理検査の結果等に拠り、放射線療法や化学療法を行っていくこともあります。適切な対応が出来れば根治が見込めることもあるため、皮膚などに気になる変化が認められた場合にはお早めにご来院下さい。

肥満細胞腫は犬や猫の皮膚に生じる、最も発生頻度が高い腫瘍です。その細胞の中にはヒスタミンという炎症反応を引き起こす物質が多く蓄えられており、このヒスタミンが放出される事で、周囲が赤く腫れたり、下痢や嘔吐、血圧低下など多彩な症状を引き起こします。見た目から判断することは困難なため、細胞診検査などを実施して診断を行っていきます。治療の第一選択は外科的な腫瘍摘出ですが、発生状況や転移の有無、病理検査の結果等に拠り、放射線療法や化学療法を行っていくこともあります。適切な対応が出来れば根治が見込めることもあるため、皮膚などに気になる変化が認められた場合にはお早めにご来院下さい。

獣医師 雨ヶ崎

ワクチン接種後の注意事項(2024/08/09)

わんちゃん、ねこちゃんも人と同様にワクチン接種後に副作用がみられることがあります。体温が上がると副作用が起こりやすくなるためワクチン接種後は安静に過ごし、接種当日のお散歩は出来るだけ控えましょう。またワクチン接種後1週間はシャンプーを控えて頂くことをお勧めしています。ワクチン接種後の急な副作用として、稀ではありますが嘔吐、顔が腫れる、呼吸困難などが起こることがあります。他にも、元気食欲の低下や接種部位を痛がるなどの症状が見られる事がありますので、万が一そのような症状が見られた際は、当院までご連絡下さい。

わんちゃん、ねこちゃんも人と同様にワクチン接種後に副作用がみられることがあります。体温が上がると副作用が起こりやすくなるためワクチン接種後は安静に過ごし、接種当日のお散歩は出来るだけ控えましょう。またワクチン接種後1週間はシャンプーを控えて頂くことをお勧めしています。ワクチン接種後の急な副作用として、稀ではありますが嘔吐、顔が腫れる、呼吸困難などが起こることがあります。他にも、元気食欲の低下や接種部位を痛がるなどの症状が見られる事がありますので、万が一そのような症状が見られた際は、当院までご連絡下さい。

愛玩動物看護師 杉田

犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術(2024/08/07)

外科の前十字靱帯断裂のページに、犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術を行った症例を追加致しました。大腿骨と脛骨を繋ぐ靱帯の一つである前十字靱帯は、断裂すると膝の関節が不安定となり関節炎が進行し、またクッションの役割を果たしている半月板にもダメージが加わることで、痛みを生じて正常な歩行が出来なくなります。治療として多くの場合手術が選択されますが、術後の回復の早さなどから近年ではTPLO法(脛骨の一部を切り角度を調整し膝関節を安定化させる手術)が多く選択されています。

外科の前十字靱帯断裂のページに、犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術を行った症例を追加致しました。大腿骨と脛骨を繋ぐ靱帯の一つである前十字靱帯は、断裂すると膝の関節が不安定となり関節炎が進行し、またクッションの役割を果たしている半月板にもダメージが加わることで、痛みを生じて正常な歩行が出来なくなります。治療として多くの場合手術が選択されますが、術後の回復の早さなどから近年ではTPLO法(脛骨の一部を切り角度を調整し膝関節を安定化させる手術)が多く選択されています。

ブラシの選び方(2024/08/04)