2024年

猫ちゃんの毛玉ケア(2024/03/07)

ご自宅の猫ちゃんが毛玉をよく吐くことはありませんか?猫ちゃんは毛繕いで飲み込んだ毛を胃に溜めてしまい、嘔吐や便秘などの症状を起こすことがあります。対策として、ご自宅でのブラッシングや毛玉ケア商品「スッキリン」を使用することがおすすめです。

ご自宅の猫ちゃんが毛玉をよく吐くことはありませんか?猫ちゃんは毛繕いで飲み込んだ毛を胃に溜めてしまい、嘔吐や便秘などの症状を起こすことがあります。対策として、ご自宅でのブラッシングや毛玉ケア商品「スッキリン」を使用することがおすすめです。

スッキリンの特徴として

・お腹に溜まった毛玉を便と共に出しやすくする

・毛玉が腸内にできるのを防ぐ

・与えやすいペースト状のため、指に乗せて舐めさせたり、猫ちゃんがよく舐めるところ(鼻や肉球など)に塗って自然に舐めさせることができる

などがあります。毛玉ケアで気になることがある際は、お気軽にスタッフまでお声がけください。

愛玩動物看護師 児玉

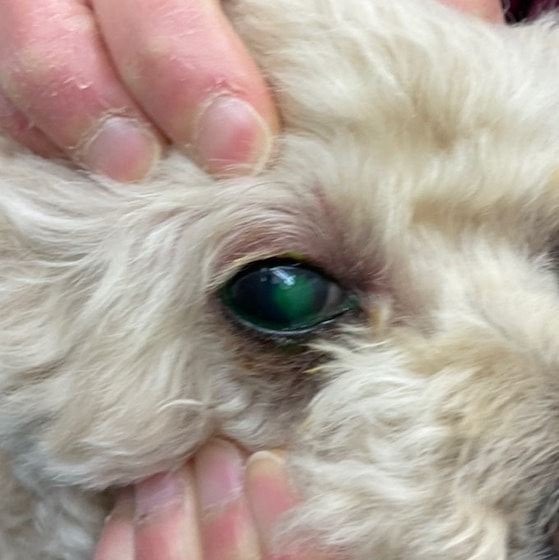

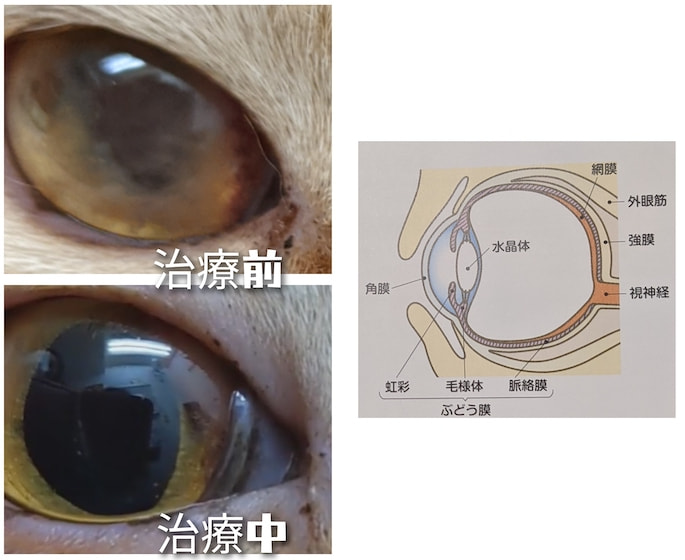

角膜潰瘍(2024/03/05)

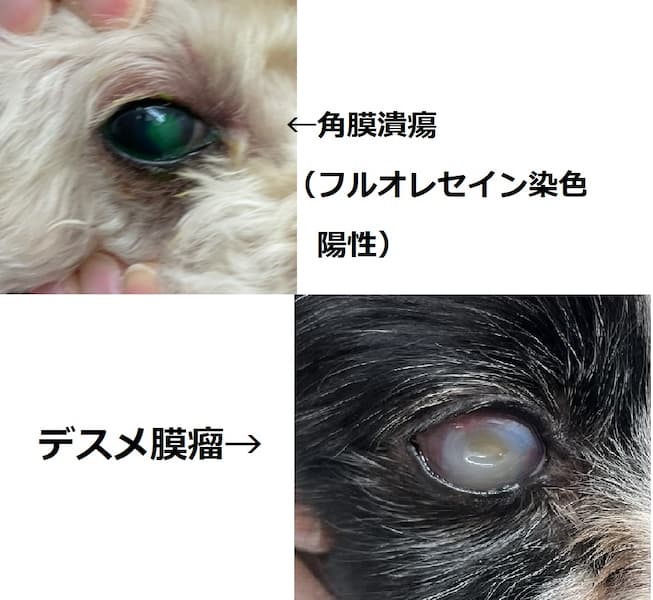

角膜とは、眼球内への光の通り道の最も外側にある透明な膜のことで、その角膜に何らかの原因で傷が付いたことを角膜潰瘍といいます。外傷や睫毛、眼瞼の異常による外部からのダメージで生じるものの他、涙液減少やドライアイなどによる眼のバリア機能の低下が原因で生じるものもあります。重症化すると、より深い部分まで傷が到達してしまい、デスメ膜瘤や角膜穿孔を引き起こすことがあります。診断には、角膜表層の傷を染めるフルオレセイン染色検査を用います。治療には抗菌薬点眼、保湿点眼の他、重症度により、眼瞼縫合(まぶたを一部閉じ、目を保護する処置)やコンタクトの装着を行うこともあります。眼をしょぼつかせる、目が赤い、涙や目やにが多いなど気になる症状が見られる際はお早めにご相談ください。

角膜とは、眼球内への光の通り道の最も外側にある透明な膜のことで、その角膜に何らかの原因で傷が付いたことを角膜潰瘍といいます。外傷や睫毛、眼瞼の異常による外部からのダメージで生じるものの他、涙液減少やドライアイなどによる眼のバリア機能の低下が原因で生じるものもあります。重症化すると、より深い部分まで傷が到達してしまい、デスメ膜瘤や角膜穿孔を引き起こすことがあります。診断には、角膜表層の傷を染めるフルオレセイン染色検査を用います。治療には抗菌薬点眼、保湿点眼の他、重症度により、眼瞼縫合(まぶたを一部閉じ、目を保護する処置)やコンタクトの装着を行うこともあります。眼をしょぼつかせる、目が赤い、涙や目やにが多いなど気になる症状が見られる際はお早めにご相談ください。

獣医師 白石

自宅での点眼の方法(2024/03/01)

わんちゃんねこちゃんの点眼を行う際は、正面から近づくと怖がってしまうため、背後から行う方法がお勧めです。

わんちゃんねこちゃんの点眼を行う際は、正面から近づくと怖がってしまうため、背後から行う方法がお勧めです。

点眼の方法

①動物を後ろから抱えて片手で顔を上に向けます。

②もう片方の手で点眼薬を持ち、上まぶたを引くと目が開きます。

③点眼薬の先端が目に触れないよう気を付け、点眼します。

※1回で差す点眼液の量は、1滴で十分です。溢れ出てしまった点眼液は、目を閉じて拭き取りましょう。

点眼を見せた時と点眼をした後におやつをあげると、嫌なイメージが付きにくくなります。病院で実際に点眼方法をお見せすることもできますので、お気軽にお声掛けください。

愛玩動物看護師 山口

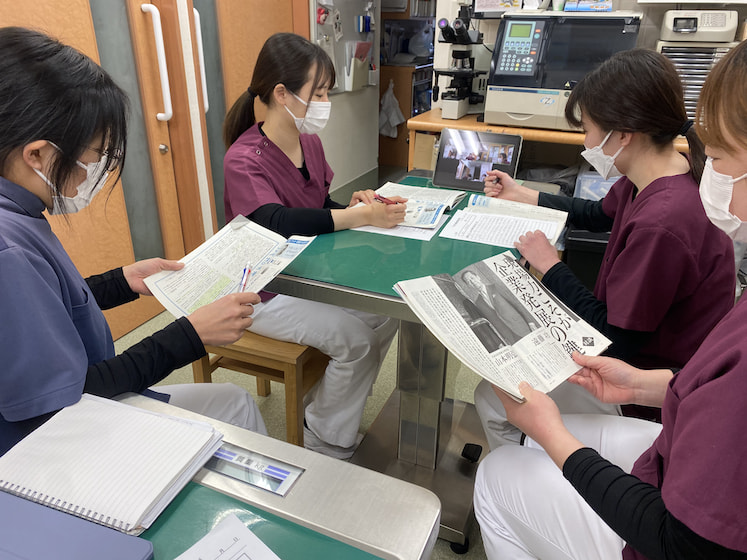

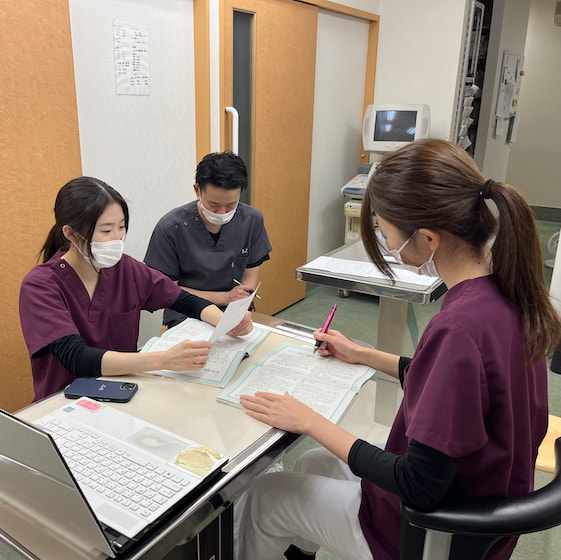

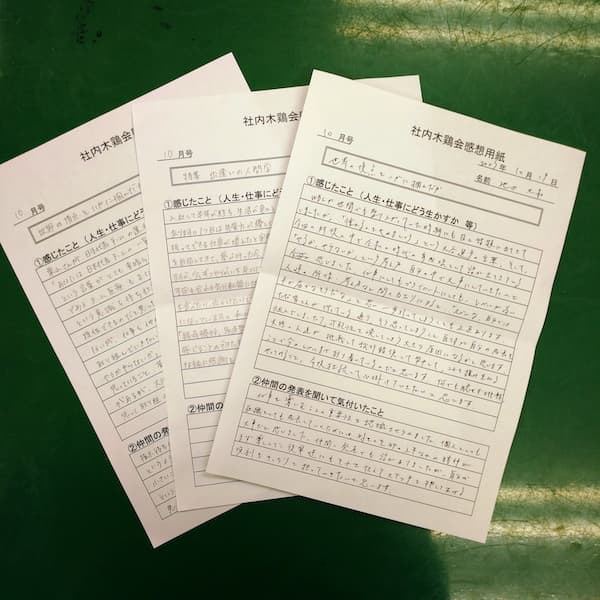

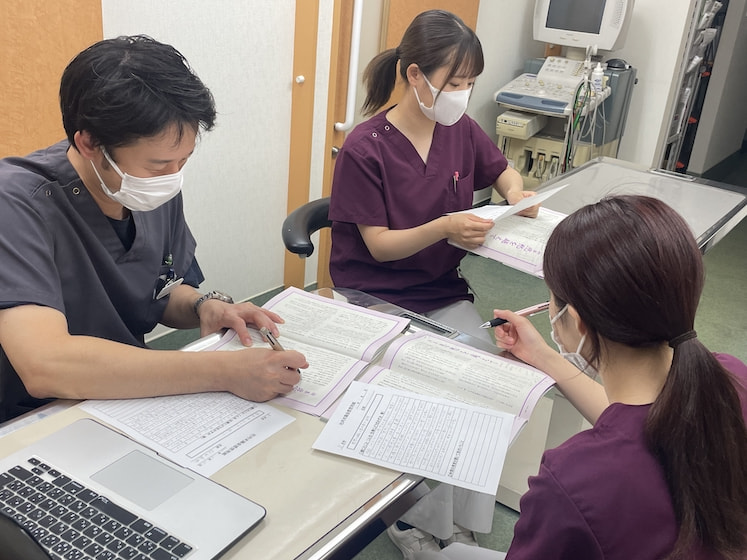

第50回社内木鶏会(2024/02/27)

人間力を高めるための第50回社内木鶏会を開催いたしました。今回は「立志立国」をテーマに、著名人方の生きていく中で心に残った言葉を読み、感想を語り合いました。今回の特集の中で、「国民一人ひとりの立志がないところに立国はない」、「天下国家を立派にしたいなら、まず自分の身を修めねばならない」とあり、これからの日本人に必要な考え方を学びました。難しいテーマではありましたが、改めて志を強く持ち、患者様により良い医療を提供できるよう日々精進して参ります。

人間力を高めるための第50回社内木鶏会を開催いたしました。今回は「立志立国」をテーマに、著名人方の生きていく中で心に残った言葉を読み、感想を語り合いました。今回の特集の中で、「国民一人ひとりの立志がないところに立国はない」、「天下国家を立派にしたいなら、まず自分の身を修めねばならない」とあり、これからの日本人に必要な考え方を学びました。難しいテーマではありましたが、改めて志を強く持ち、患者様により良い医療を提供できるよう日々精進して参ります。

愛玩動物看護師 内山

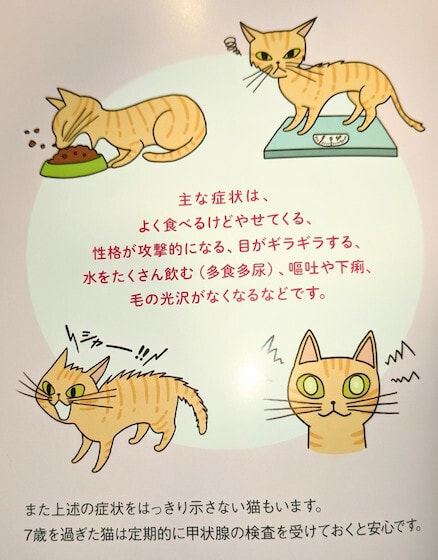

甲状腺機能亢進症(2024/02/26)

甲状腺機能亢進症とは甲状腺ホルモンが無秩序に多く分泌されてしまう病気で、中高齢の猫によく見られます。飲水量の増加、下痢や嘔吐などの消化器症状、毛並みの悪化、性格の活発化、削痩などの症状が認められ、心臓や血管には持続的に負担がかかります。この病気は血液中での甲状腺ホルモンの過剰な分泌を調べることで診断が可能です。主に飲み薬や食餌療法によって治療・管理を行っていきますが、分泌が過剰になった甲状腺を手術で切除する場合もあります。日常的に上記の症状がある場合は、お早めにスタッフまでお問い合わせ下さい。

甲状腺機能亢進症とは甲状腺ホルモンが無秩序に多く分泌されてしまう病気で、中高齢の猫によく見られます。飲水量の増加、下痢や嘔吐などの消化器症状、毛並みの悪化、性格の活発化、削痩などの症状が認められ、心臓や血管には持続的に負担がかかります。この病気は血液中での甲状腺ホルモンの過剰な分泌を調べることで診断が可能です。主に飲み薬や食餌療法によって治療・管理を行っていきますが、分泌が過剰になった甲状腺を手術で切除する場合もあります。日常的に上記の症状がある場合は、お早めにスタッフまでお問い合わせ下さい。

獣医師 臼井

猫の喘息(2024/02/23)

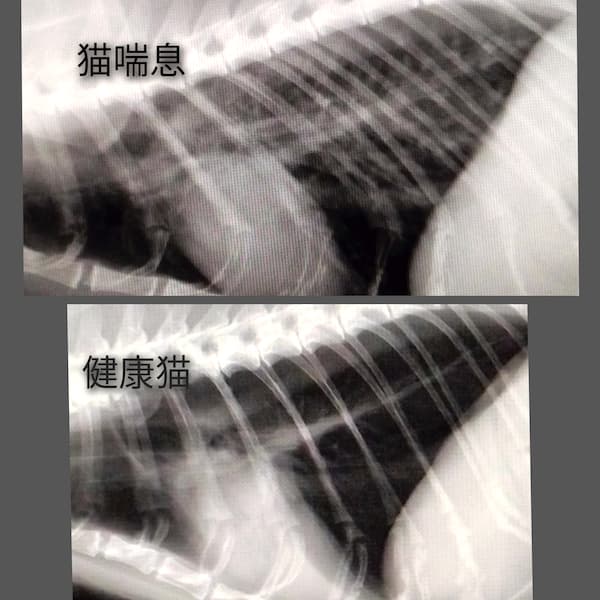

猫の喘息は、咳やえずき、ゼイゼイ・ヒューヒューと苦しそうな呼吸をする発作的な呼吸困難のことで、人の喘息に似ている病態です。発作が終わるとケロッとしていることが一般的ですが、進行すると命に関わる重大な病気です。血液検査やレントゲン検査などを行い総合的に診断します。 原因や発症の仕組みは明確には分かっていませんが、アレルギーによるものと考えられています。アレルギーの原因となるのは、ダニ、カビなどのハウスダスト、細菌、花粉、消臭剤、ヘアスプレー、たばこの煙、香水など、呼吸で吸い込むアレルゲンです。 猫喘息は完治することは難しく、喘息発作が出ないように、そして重篤化し命に関わる状態にならないよう生涯治療していく必要があります。咳や呼吸の異常など気になる症状がある場合はお早めにご相談ください。

猫の喘息は、咳やえずき、ゼイゼイ・ヒューヒューと苦しそうな呼吸をする発作的な呼吸困難のことで、人の喘息に似ている病態です。発作が終わるとケロッとしていることが一般的ですが、進行すると命に関わる重大な病気です。血液検査やレントゲン検査などを行い総合的に診断します。 原因や発症の仕組みは明確には分かっていませんが、アレルギーによるものと考えられています。アレルギーの原因となるのは、ダニ、カビなどのハウスダスト、細菌、花粉、消臭剤、ヘアスプレー、たばこの煙、香水など、呼吸で吸い込むアレルゲンです。 猫喘息は完治することは難しく、喘息発作が出ないように、そして重篤化し命に関わる状態にならないよう生涯治療していく必要があります。咳や呼吸の異常など気になる症状がある場合はお早めにご相談ください。

獣医師 土肥

マイクロチップ(2024/02/22)

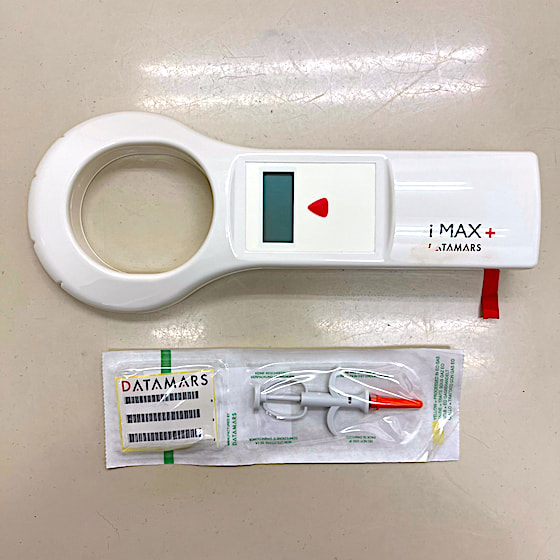

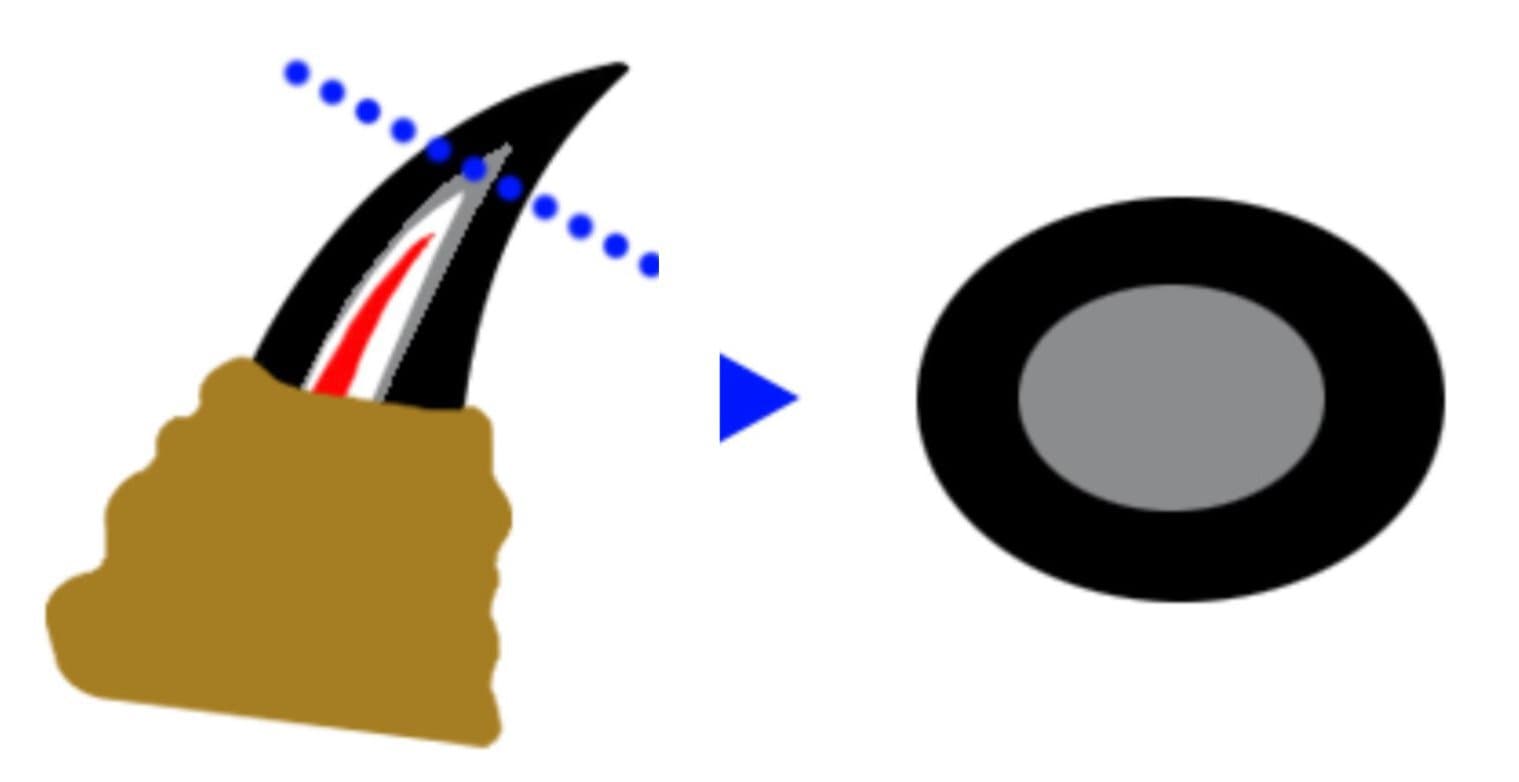

マイクロチップとは皮下に挿入する直径2mm、長さが約10mm程の円筒形のチップのことです。ご家族の犬や猫が迷子や災害時等に身元を証明をする方法の一つです。令和4年の6月1日よりペットショップ等で販売される犬や猫については装着を義務化されました。またそれ以前から飼育されている犬と猫については努力義務となり、装着が推奨されています。当院ではマイクロチップの装着や専用のリーダーで読み取る事で装着の有無を確認することもできます。マイクロチップについて気になる事などございましたらお気軽にご相談ください。

マイクロチップとは皮下に挿入する直径2mm、長さが約10mm程の円筒形のチップのことです。ご家族の犬や猫が迷子や災害時等に身元を証明をする方法の一つです。令和4年の6月1日よりペットショップ等で販売される犬や猫については装着を義務化されました。またそれ以前から飼育されている犬と猫については努力義務となり、装着が推奨されています。当院ではマイクロチップの装着や専用のリーダーで読み取る事で装着の有無を確認することもできます。マイクロチップについて気になる事などございましたらお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 本多

犬猫の体温について(2024/02/16)

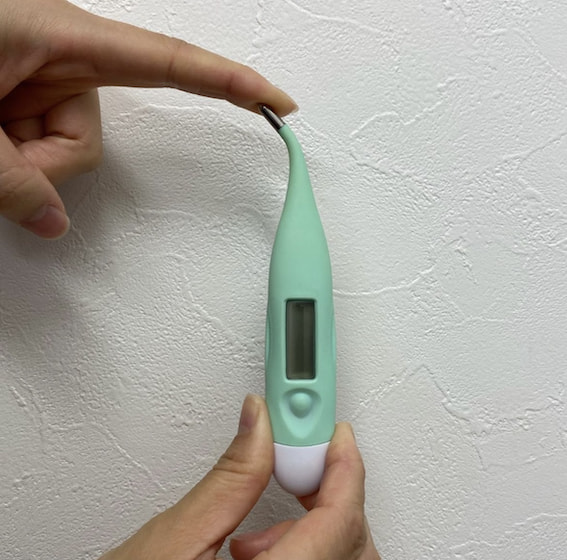

一般的に犬猫の平熱は、37.5〜39.0℃と人よりも体温が高めです。人でも平熱の個人差があるように、その子によって平熱は異なります。基本的に犬猫の体温は、肛門に体温計を入れ直腸の温度を測ります。当院でも使用している動物用の体温計は、先端が柔らかく肛門と直腸を傷つけずに、短時間で測定ができます。体温測定は愛犬・愛猫の健康を管理する上で重要なバロメーターです。日頃から体温測定をし、お家の子の平熱を知っておく事がお勧めです。体温計は当院でも販売しておりますので、お問合せ下さい。

一般的に犬猫の平熱は、37.5〜39.0℃と人よりも体温が高めです。人でも平熱の個人差があるように、その子によって平熱は異なります。基本的に犬猫の体温は、肛門に体温計を入れ直腸の温度を測ります。当院でも使用している動物用の体温計は、先端が柔らかく肛門と直腸を傷つけずに、短時間で測定ができます。体温測定は愛犬・愛猫の健康を管理する上で重要なバロメーターです。日頃から体温測定をし、お家の子の平熱を知っておく事がお勧めです。体温計は当院でも販売しておりますので、お問合せ下さい。

愛玩動物看護師 内山

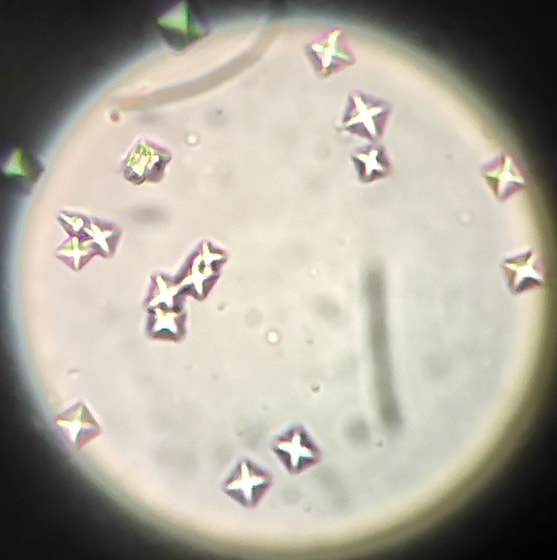

シュウ酸カルシウム尿石症(2024/02/13)

尿はリンやカルシウム、マグネシウム等のミネラル成分を含む液体で、このミネラル成分が濃くなりすぎて結晶化すると尿石症を引き起こします。結晶の成分によって、いくつかの種類に分けられますが、シュウ酸カルシウム結晶は近年その発生割合が増加していると言われています。症状は結晶の種類に関わらず、頻尿・血尿・排尿痛などが見られます。尿路閉塞を引き起こすと、急性腎不全を招き命に関わる場合もあります。治療方法は結晶の種類によって少しずつ異なります。シュウ酸カルシウムの場合は、外科手術による摘出、原因となる基礎疾患があればその治療、水分摂取量を増やす工夫(ウエットフードを取り入れる等)、食事療法(動物性タンパク質やビタミン類の摂取量を調整する、ほうれん草やサツマイモ・豆腐などシュウ酸が多く含まれるものは避ける等)、そして薬やサプリメントなどを用いて再発を予防します。体質によって再発しやすい疾患ですので、しっかりと向き合っていきましょう。

尿はリンやカルシウム、マグネシウム等のミネラル成分を含む液体で、このミネラル成分が濃くなりすぎて結晶化すると尿石症を引き起こします。結晶の成分によって、いくつかの種類に分けられますが、シュウ酸カルシウム結晶は近年その発生割合が増加していると言われています。症状は結晶の種類に関わらず、頻尿・血尿・排尿痛などが見られます。尿路閉塞を引き起こすと、急性腎不全を招き命に関わる場合もあります。治療方法は結晶の種類によって少しずつ異なります。シュウ酸カルシウムの場合は、外科手術による摘出、原因となる基礎疾患があればその治療、水分摂取量を増やす工夫(ウエットフードを取り入れる等)、食事療法(動物性タンパク質やビタミン類の摂取量を調整する、ほうれん草やサツマイモ・豆腐などシュウ酸が多く含まれるものは避ける等)、そして薬やサプリメントなどを用いて再発を予防します。体質によって再発しやすい疾患ですので、しっかりと向き合っていきましょう。

獣医師 土肥

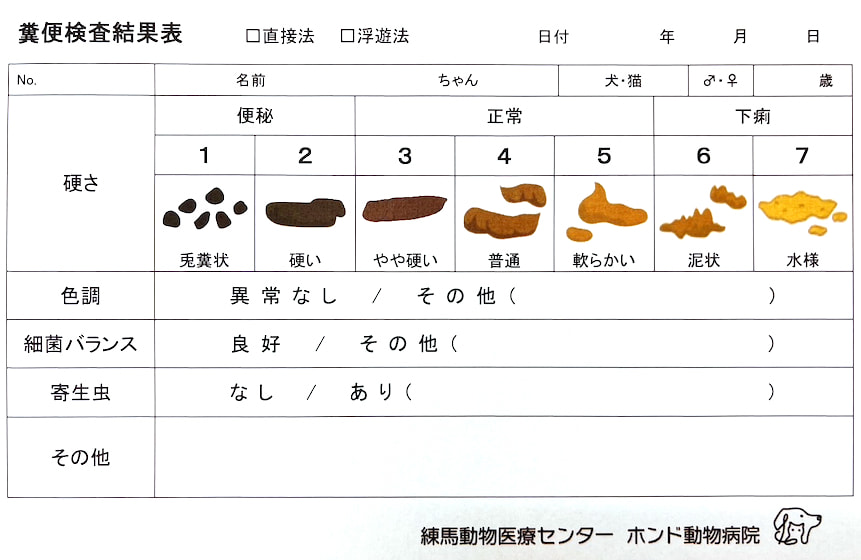

糞便検査(2024/02/09)

この時期は寒さなど気温の変化から、軟便や下痢の症状を引き起こしてしまうわんちゃん、猫ちゃんが多く来院されます。軟便や下痢の症状は胃腸炎や寄生虫疾患、食物アレルギーなど多くの原因が考えられますが、まずは糞便検査によって便の状態をチェックすることが大切です。当院の糞便検査では便の硬さや色調、臭気などの観察や顕微鏡を使用して寄生虫感染の有無や腸内細菌のバランスが崩れていないかなどを確認します。便の硬さや色、量や回数など気になる事がありましたら、便をご持参のうえご来院下さい。

この時期は寒さなど気温の変化から、軟便や下痢の症状を引き起こしてしまうわんちゃん、猫ちゃんが多く来院されます。軟便や下痢の症状は胃腸炎や寄生虫疾患、食物アレルギーなど多くの原因が考えられますが、まずは糞便検査によって便の状態をチェックすることが大切です。当院の糞便検査では便の硬さや色調、臭気などの観察や顕微鏡を使用して寄生虫感染の有無や腸内細菌のバランスが崩れていないかなどを確認します。便の硬さや色、量や回数など気になる事がありましたら、便をご持参のうえご来院下さい。

愛玩動物看護師 杉田

変形性脊椎症(2024/02/06)

脊椎に骨増殖と呼ばれる変形が起きる疾患で、加齢に伴い発症率は上昇します。多くは無症状ですが、一部は慢性的な痛みを生じて日常生活に支障を来たすこともあります。持続的な脊椎への負担や椎間板の変性などが原因と考えられており、痛みがある際には消炎鎮痛剤の内服や運動制限、温熱療法などの治療が推奨されます。動きが鈍い、歩きづらそうなどの症状がある場合にはお早めにご相談下さい。

脊椎に骨増殖と呼ばれる変形が起きる疾患で、加齢に伴い発症率は上昇します。多くは無症状ですが、一部は慢性的な痛みを生じて日常生活に支障を来たすこともあります。持続的な脊椎への負担や椎間板の変性などが原因と考えられており、痛みがある際には消炎鎮痛剤の内服や運動制限、温熱療法などの治療が推奨されます。動きが鈍い、歩きづらそうなどの症状がある場合にはお早めにご相談下さい。

獣医師 池田

動物病院でのマナーについて(2024/02/02)

動物病院には多くの人や犬猫が来院されます。知らない人や動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。そのため動物病院でのマナーとして、以下のことにご協力お願いします。

動物病院には多くの人や犬猫が来院されます。知らない人や動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。そのため動物病院でのマナーとして、以下のことにご協力お願いします。

犬の場合

・キャリーケースに入れる

もしくは

・リードを首輪や胴輪にしっかり装着し短く持つ

猫の場合

・キャリーケースに入れ、フタ(扉)はしっかりと閉める

また、大きめの布などで周りが見えないようにケースを覆うとより安心できると言われています。動物と人の安全のために、皆さんご協力をお願いします。

愛玩動物看護師 町田

乳腺腫瘍(2024/01/29)

乳腺腫瘍とは乳腺にできる腫瘍のことで良性と悪性があります。悪性の可能性は犬では約50%、猫では80-90%と言われています。症状は乳腺部のしこりに気づく場合が多く、病態が進行すると肺やリンパ節に転移することがあります。乳腺腫瘍は命に関わる病気のため早期発見が重要です。適正な時期の避妊手術によって発症のリスクを抑えることもできます。小さなしこりでも気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

乳腺腫瘍とは乳腺にできる腫瘍のことで良性と悪性があります。悪性の可能性は犬では約50%、猫では80-90%と言われています。症状は乳腺部のしこりに気づく場合が多く、病態が進行すると肺やリンパ節に転移することがあります。乳腺腫瘍は命に関わる病気のため早期発見が重要です。適正な時期の避妊手術によって発症のリスクを抑えることもできます。小さなしこりでも気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

獣医師 野口

療法食について(2024/01/26)

「療法食」とは、病気の治療の一環として、また再発や進行予防を目的として、特別に栄養バランスが調整されたフードのことで、獣医師の指導のもとで与える必要があるもののことを指します。療法食は、昔は「美味しくない」「粒が大きすぎて食べにくい」といったマイナスなイメージもありましたが、現在では

「療法食」とは、病気の治療の一環として、また再発や進行予防を目的として、特別に栄養バランスが調整されたフードのことで、獣医師の指導のもとで与える必要があるもののことを指します。療法食は、昔は「美味しくない」「粒が大きすぎて食べにくい」といったマイナスなイメージもありましたが、現在では

・小型犬のワンちゃんでも食べやすい小粒サイズ

・ネコちゃんの好みに合わせて選べるチキン、フィッシュ2種類のテイスト

・風味を逃さない小分けパック

・お肉や野菜の食感が感じられるシチュータイプ

など様々なタイプが作られており、療法食は美味しく飽きずに続けやすいものとなっています。また当院では個々の体質、体調、お好みに合ったお食事が見つかるように、複数のメーカーのお食事サンプルをご用意しております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

愛玩動物看護師 佐藤

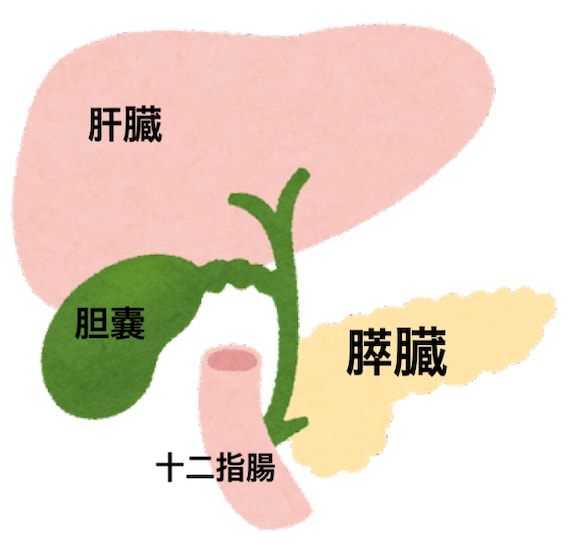

膵炎(2024/01/22)

膵炎とは、消化酵素やホルモンを分泌する臓器である膵臓に炎症が起こる病気です。膵炎は病態により急性膵炎と慢性膵炎に分けられます。急性膵炎では消化酵素が活性化され、膵臓の自己消化が起こり、強い痛みを伴うことがあります。その他、急性の食欲不振や下痢、嘔吐などの症状があります。脂肪分の高い食事や肥満などが膵炎の発症リスクとされています。急性膵炎は、重篤な場合命に関わることもあるため、早期の点滴治療が重要です。お腹を痛そうにする、嘔吐を繰り返すなどの症状が見られましたらお早めの受診をおすすめします。

膵炎とは、消化酵素やホルモンを分泌する臓器である膵臓に炎症が起こる病気です。膵炎は病態により急性膵炎と慢性膵炎に分けられます。急性膵炎では消化酵素が活性化され、膵臓の自己消化が起こり、強い痛みを伴うことがあります。その他、急性の食欲不振や下痢、嘔吐などの症状があります。脂肪分の高い食事や肥満などが膵炎の発症リスクとされています。急性膵炎は、重篤な場合命に関わることもあるため、早期の点滴治療が重要です。お腹を痛そうにする、嘔吐を繰り返すなどの症状が見られましたらお早めの受診をおすすめします。

獣医師 白石

『PayPay』導入のお知らせ(2024/01/19)

当院では現金・各種クレジットカードに加えて、QRコード決済サービス『PayPay』でのお支払いが可能となりました。受付に決済専用QRコードを掲示しておりますので、ご利用の際はお申し付け下さい。またご利用には事前に専用アプリのダウンロードが必要となります。ご不明な点がございましたら、スタッフまでお気軽にお声がけ下さい。

当院では現金・各種クレジットカードに加えて、QRコード決済サービス『PayPay』でのお支払いが可能となりました。受付に決済専用QRコードを掲示しておりますので、ご利用の際はお申し付け下さい。またご利用には事前に専用アプリのダウンロードが必要となります。ご不明な点がございましたら、スタッフまでお気軽にお声がけ下さい。

愛玩動物看護師 浅見

社内木鶏会(2024/01/17)

人間力を高めるための第49回社内木鶏会を開催いたしました。今回は「人生の大事」をテーマに、著名人方の生きていく中で心に残った言葉を読み、感想を語り合いました。今回の特集の中で、仏教の尼僧である青山俊董氏は仏教では3つの善知識が生きていく上で必要であると仰られていました。3つの善知識とは「先師」「一緒に働く仲間」「外から応援してくれる人」を指し、人をより真実な生き方へと導き、支え、励まし、応援してくれる人のことです。忙しい毎日で忘れがちですが、上司や同僚、家族という善知識に恵まれたおかげで今日の自分がいると改めて再確認できました。これからも患者様により良い獣医療を提供できるよう思いやり、感謝を大事に精進して参ります。

人間力を高めるための第49回社内木鶏会を開催いたしました。今回は「人生の大事」をテーマに、著名人方の生きていく中で心に残った言葉を読み、感想を語り合いました。今回の特集の中で、仏教の尼僧である青山俊董氏は仏教では3つの善知識が生きていく上で必要であると仰られていました。3つの善知識とは「先師」「一緒に働く仲間」「外から応援してくれる人」を指し、人をより真実な生き方へと導き、支え、励まし、応援してくれる人のことです。忙しい毎日で忘れがちですが、上司や同僚、家族という善知識に恵まれたおかげで今日の自分がいると改めて再確認できました。これからも患者様により良い獣医療を提供できるよう思いやり、感謝を大事に精進して参ります。

動物看護師 児玉

尿石症(2024/01/15)

尿石症は、尿に含まれるミネラル成分が結晶化し、腎臓、尿管、膀胱、尿道といった尿路で結石を作り、さまざまな症状を引き起こす病気です。多くの場合、頻尿や血尿などの症状を呈しますが、尿管や尿道で石が詰まり閉塞を起こし、重篤な状態に陥ることもあります。結石の種類や障害を起こしている部位により、対策や治療法は異なります。日常の飲水量を増やす、トイレの回数を増やす、療法食を与えるといった予防や管理が重要です。血尿や頻尿などの症状がある場合は、お早めにご相談ください。

尿石症は、尿に含まれるミネラル成分が結晶化し、腎臓、尿管、膀胱、尿道といった尿路で結石を作り、さまざまな症状を引き起こす病気です。多くの場合、頻尿や血尿などの症状を呈しますが、尿管や尿道で石が詰まり閉塞を起こし、重篤な状態に陥ることもあります。結石の種類や障害を起こしている部位により、対策や治療法は異なります。日常の飲水量を増やす、トイレの回数を増やす、療法食を与えるといった予防や管理が重要です。血尿や頻尿などの症状がある場合は、お早めにご相談ください。

獣医師 臼井

低温やけどに注意(2024/01/11)

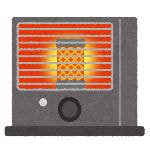

低温やけどとは、体温より少し高めの温度(約44~50℃)が同じ部位に長時間接触することで生じるやけどのことです。通常のやけどに比べて治りが遅く、痛みが長期化しやすいのが特徴です。低温やけどにならない為の対策として、以下に注意しましょう。

低温やけどとは、体温より少し高めの温度(約44~50℃)が同じ部位に長時間接触することで生じるやけどのことです。通常のやけどに比べて治りが遅く、痛みが長期化しやすいのが特徴です。低温やけどにならない為の対策として、以下に注意しましょう。

①ヒーターや湯たんぽなど直接動物に触れる暖房器具はカバーや毛布に包んで使用する。

②ケージ内など限られた場所で暖房器具を使用する場合には、ペット自身が暑さから逃ることができるように涼しい場所も用意して自由に移動できるようにする。

③病気や高齢などで寝たきりになっている子にはこまめに体位変換をして、元気な子であっても長時間同じ体制で寝ている場合には、動かすように働きかける。

低温やけどに気を付けながら、寒い冬を乗り越えましょう!

動物看護師 文字

眼瞼のできもの(2024/01/09)

眼瞼(まぶた)の縁にはマイボーム腺という分泌腺があります。

●マイボーム腺腫 :

マイボーム腺から発生する腫瘍です。犬で比較的よく発生する良性の腫瘍で、小さいうちは無症状ですが、大きくなると角膜や結膜を傷つけたり、涙が過剰になったりします。そのような場合、外科的切除を行います。眼瞼にはマイボーム腺腫以外の悪性腫瘍が発生することもあるため、切除した腫瘍の病理組織学的検査も行います。

●麦粒腫(いわゆる「ものもらい」):

マイボーム腺に細菌が感染して炎症を起こしたものです。

●霰粒腫:

マイボーム腺が詰まって炎症を起こしたもので、まぶたのマッサージをしたり、切開し貯留物を出すこともあります。

まぶたにできものを見つけた場合はお早めにご相談ください。

獣医師 土肥

パピークラス(2024/01/06)

当院では、5ヶ月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。JAHA認定の家庭犬しつけインストラクターが担当しております。犬の社会化期が約14週齢までと言われているため、できるだけ早い時期に参加して頂けるよう、当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種し1週間経った時から参加が可能です。事前に獣医師の健康チェックを受けてからのご参加となります。クラスでは、人に慣れる事、犬に慣れる事、お散歩、お手入れなど、今後の生活に必要な事をお伝えしていきます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

当院では、5ヶ月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。JAHA認定の家庭犬しつけインストラクターが担当しております。犬の社会化期が約14週齢までと言われているため、できるだけ早い時期に参加して頂けるよう、当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種し1週間経った時から参加が可能です。事前に獣医師の健康チェックを受けてからのご参加となります。クラスでは、人に慣れる事、犬に慣れる事、お散歩、お手入れなど、今後の生活に必要な事をお伝えしていきます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

動物看護師、JAHA認定家庭犬しつけインストラクター 天川

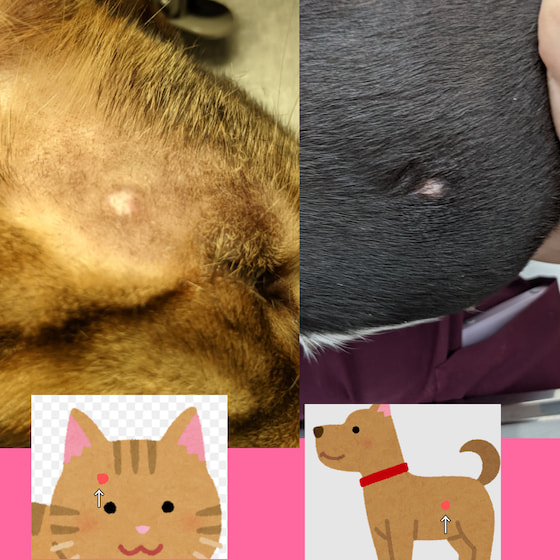

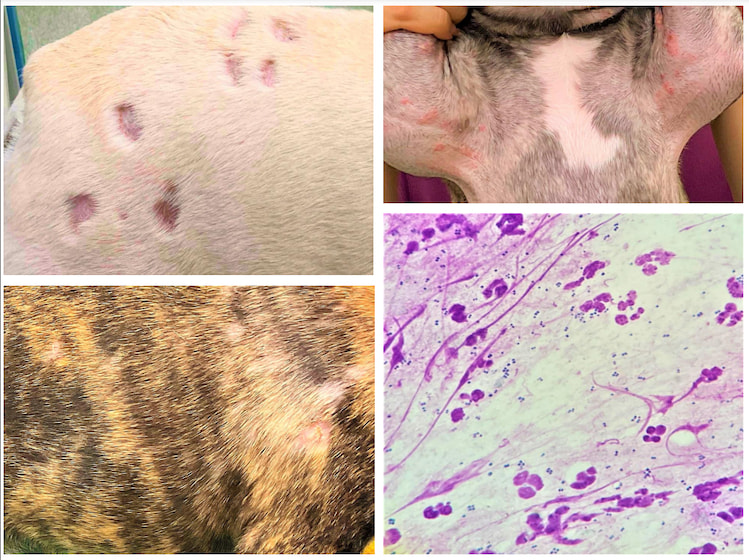

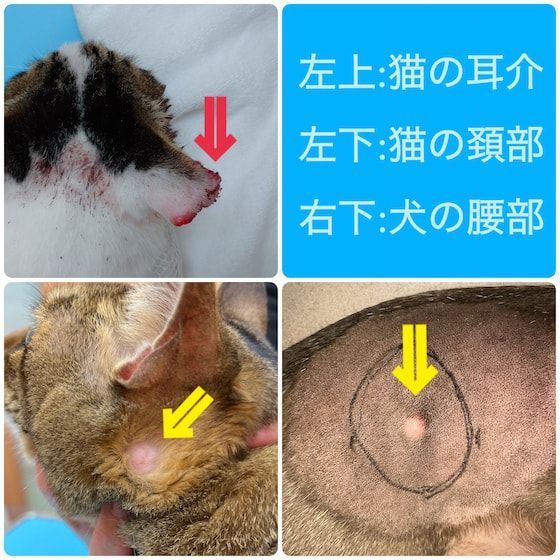

血管腫(2024/01/02)

血管腫は血管を作る細胞を由来とする良性の腫瘍で、添付画像のように赤黒い血豆のような見た目をしています。外科的に切除を行うことで基本的に再発なども認められず、予後は良好です。皮膚の黒色腫瘤にはメラノーマなどの悪性腫瘍も鑑別に含まれますので、気になるできものがある場合にはお早めにご来院下さい。

血管腫は血管を作る細胞を由来とする良性の腫瘍で、添付画像のように赤黒い血豆のような見た目をしています。外科的に切除を行うことで基本的に再発なども認められず、予後は良好です。皮膚の黒色腫瘤にはメラノーマなどの悪性腫瘍も鑑別に含まれますので、気になるできものがある場合にはお早めにご来院下さい。

獣医師 池田

謹賀新年

皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年も、しつけ相談、日常診療、歯科診療、整形外科診療など、大変多くの飼い主様にご利用頂き、心より感謝しております。特に慢性疾患と向き合い、毎日のように熱心に通われる方々が増え、見落としの無いよう、チーム力を生かした診察、スタッフ間の情報共有に気をつけて、少しでも寄り添う事が出来るよう心掛けた一年でした。本年も、得意のチーム力を発揮して、皆で支え合う医療を実現して参ります。至らぬ点もあるかと存じますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

院長 本渡

2023年

ネコちゃんのヒゲについて(2023/12/28)

ネコちゃんのヒゲは重要な感覚器官です。ヒゲ自体には神経はありませんが、風などによるわずかな空気の振動などをヒゲの根元に集中する神経に伝えています。障害物との距離や狭い所を通るときに体が通り抜けられるかどうかを測定するなどの役割があります。切ってしまうと危険が察知できなくなってしまうため、ネコちゃんのヒゲは切らないようにしましょう。

ネコちゃんのヒゲは重要な感覚器官です。ヒゲ自体には神経はありませんが、風などによるわずかな空気の振動などをヒゲの根元に集中する神経に伝えています。障害物との距離や狭い所を通るときに体が通り抜けられるかどうかを測定するなどの役割があります。切ってしまうと危険が察知できなくなってしまうため、ネコちゃんのヒゲは切らないようにしましょう。

愛玩動物看護師 田中

第四十九回社内木鶏会(2023/12/27)

人間力を高めるために第四十九回木鶏会を開催いたしました。今回は「敬、怠に勝てば吉なり」をテーマに、スタッフそれぞれ怠に負けずに心を敬に向かわせるためにはどうするかを考え感想を語り合いました。敬とは、「つつしむ」「真心を込めてつとめる」という意味があります。心を敬に向かわせるか、怠に向かわせるかは人生の重大事であることを致知を読み学ばせて頂きました。心を敬に向かわせるためにこれからもスタッフ一同、献身的に獣医療に取り組んで参ります。

人間力を高めるために第四十九回木鶏会を開催いたしました。今回は「敬、怠に勝てば吉なり」をテーマに、スタッフそれぞれ怠に負けずに心を敬に向かわせるためにはどうするかを考え感想を語り合いました。敬とは、「つつしむ」「真心を込めてつとめる」という意味があります。心を敬に向かわせるか、怠に向かわせるかは人生の重大事であることを致知を読み学ばせて頂きました。心を敬に向かわせるためにこれからもスタッフ一同、献身的に獣医療に取り組んで参ります。

愛玩動物看護師 田中

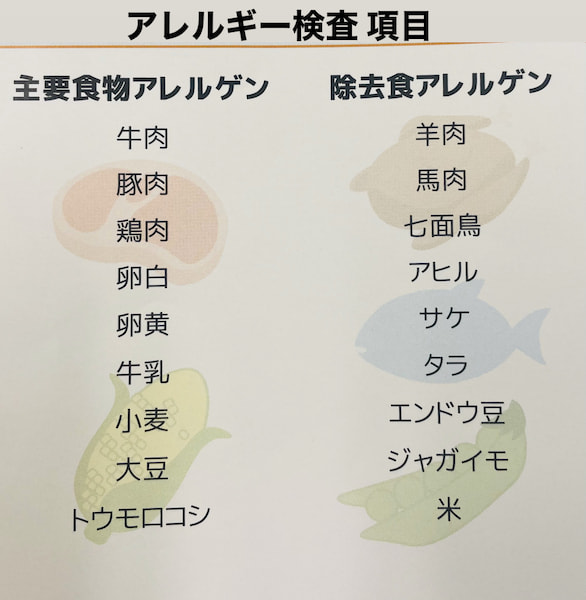

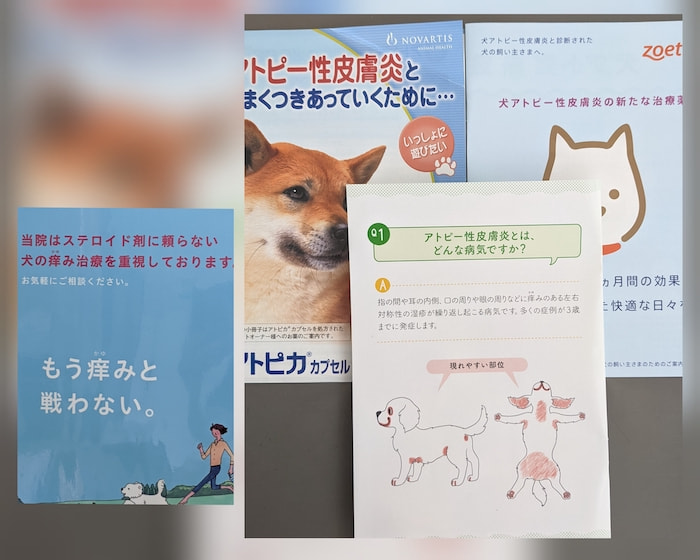

食物アレルギー(2023/12/26)

食物アレルギーとは食物中のタンパク質に対する過剰な免疫反応によって、皮膚の痒みや下痢嘔吐などを引き起こす病気です。皮膚の痒みは特に顔周り、足先、脇や股、肛門の周りに出ることが多いです。食物アレルギーを疑う場合はその子に合った食事に変更するために、アレルギー検査を実施することも可能です。季節関係なく痒みが続く場合や、下痢や嘔吐の頻度が多い場合は食物アレルギーが関与している可能性があります。症状が悪化する前にまずは一度ご相談下さい。

食物アレルギーとは食物中のタンパク質に対する過剰な免疫反応によって、皮膚の痒みや下痢嘔吐などを引き起こす病気です。皮膚の痒みは特に顔周り、足先、脇や股、肛門の周りに出ることが多いです。食物アレルギーを疑う場合はその子に合った食事に変更するために、アレルギー検査を実施することも可能です。季節関係なく痒みが続く場合や、下痢や嘔吐の頻度が多い場合は食物アレルギーが関与している可能性があります。症状が悪化する前にまずは一度ご相談下さい。

獣医師 野口

温しっぷ(2023/12/21)

冬の時期は寒さから自宅で過ごす時間が増え、運動量が低下し、筋肉が固くなってしまうことがあります。今回は、ご自宅でも簡単に固まった筋肉をほぐすことができる「温しっぷ」をご紹介します。

①40℃〜50℃のお湯の中にタオルを入れる

②タオルを固く絞る

③足→首→背中→おなかの順に巻く

これを1セットとして2回行います。

タオルを4枚用意しておくと、1箇所に巻いた後すぐに次の箇所を温めることができるので、体が冷えるのを防げます。温しっぷには筋肉を柔らかくするだけでなく、血行促進やリラックスの効果が期待できます。寒い冬を乗り越えるために、この機会にご自宅のわんちゃんねこちゃんにお試し下さい。

動物看護師 児玉

春日町病院休診のお知らせ(2023/12/20)

2024年3月より、当面の間、水曜日・金曜日の2日間が休診となります。

皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

緑内障(2023/12/18)

緑内障とは、目の中の水(眼房水)が溜まり、目の中の圧力(眼圧)が上昇することによって目の痛みや視覚障害を引き起こす病気で、発症してからの経過や状態によって急性緑内障と慢性緑内障に分けられます。症状として、目が張って大きく見える、目を痛がってしょぼつかせる(目が開けられない)、充血などが見られることがあります。診断には、写真のような眼圧計を用いて眼圧検査を実施します。緑内障は、慢性化すると視覚が失われてしまうことがあるため、気になる症状が見られる場合はお早めにご来院ください。

緑内障とは、目の中の水(眼房水)が溜まり、目の中の圧力(眼圧)が上昇することによって目の痛みや視覚障害を引き起こす病気で、発症してからの経過や状態によって急性緑内障と慢性緑内障に分けられます。症状として、目が張って大きく見える、目を痛がってしょぼつかせる(目が開けられない)、充血などが見られることがあります。診断には、写真のような眼圧計を用いて眼圧検査を実施します。緑内障は、慢性化すると視覚が失われてしまうことがあるため、気になる症状が見られる場合はお早めにご来院ください。

獣医師 白石

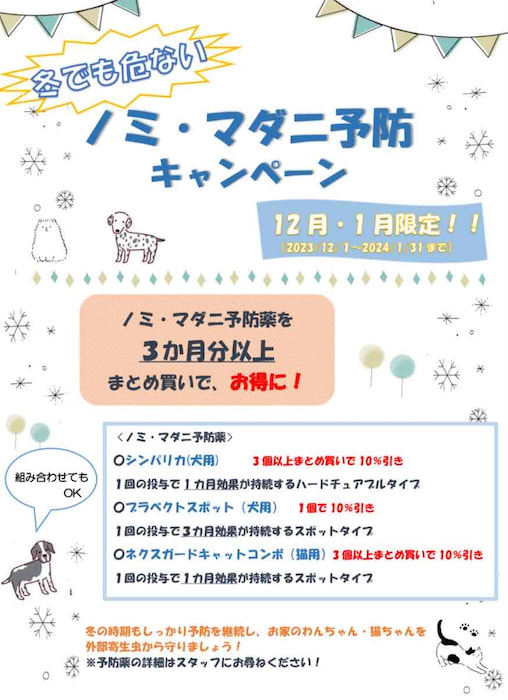

ノミ・マダニ予防薬キャンペーン

ノミ・マダニは主に屋外の植物等に生息しており、気温が13℃以上の環境で活動が可能です。その為、寒い冬場でも暖房を使用した室内で過ごしているわんちゃん、ねこちゃんには寄生や繁殖のリスクがあります。ノミ・マダニが寄生すると強い痒みや貧血、感染症を引き起こす事がある為、寒い期間も予防を続けましょう。当院では1月末までノミ・マダニ予防薬のまとめ買いキャンペーンを行っております。ご希望の方はスタッフまでお声がけください。

ノミ・マダニは主に屋外の植物等に生息しており、気温が13℃以上の環境で活動が可能です。その為、寒い冬場でも暖房を使用した室内で過ごしているわんちゃん、ねこちゃんには寄生や繁殖のリスクがあります。ノミ・マダニが寄生すると強い痒みや貧血、感染症を引き起こす事がある為、寒い期間も予防を続けましょう。当院では1月末までノミ・マダニ予防薬のまとめ買いキャンペーンを行っております。ご希望の方はスタッフまでお声がけください。

愛玩動物看護師 本多

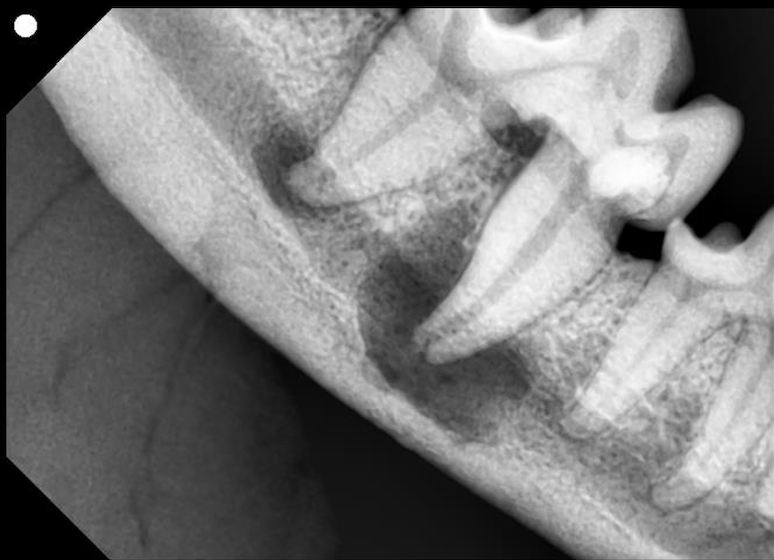

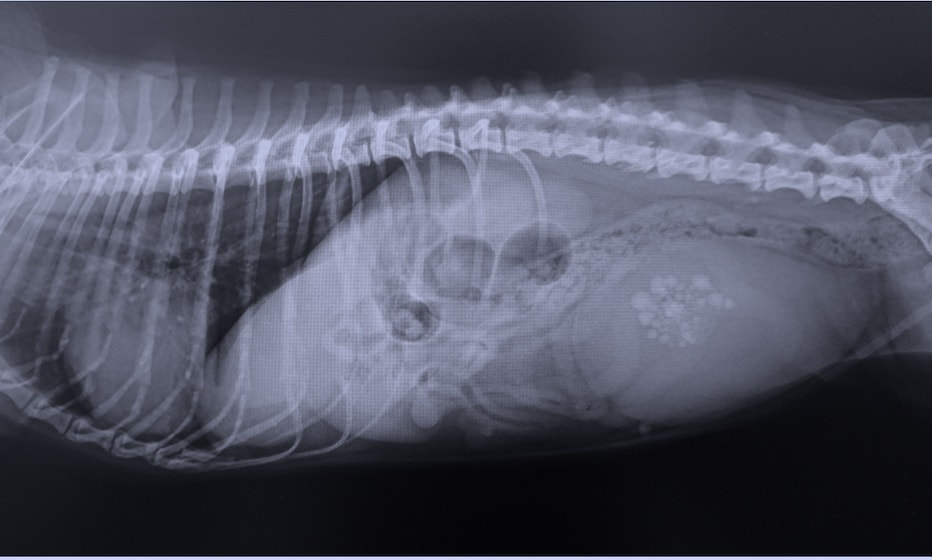

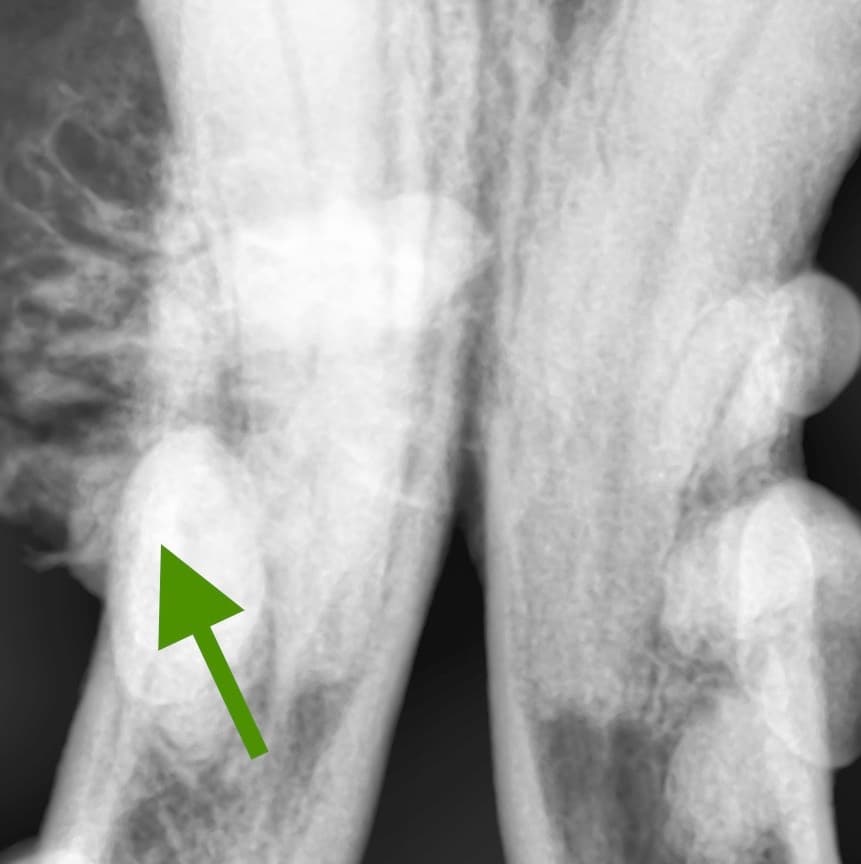

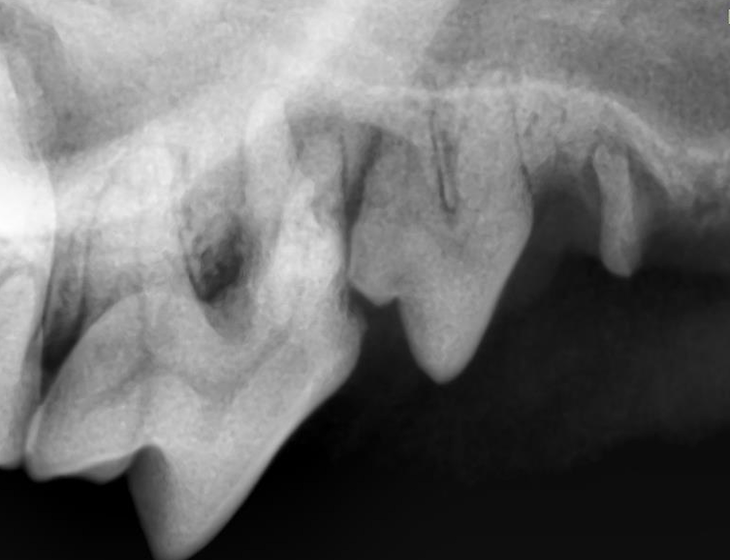

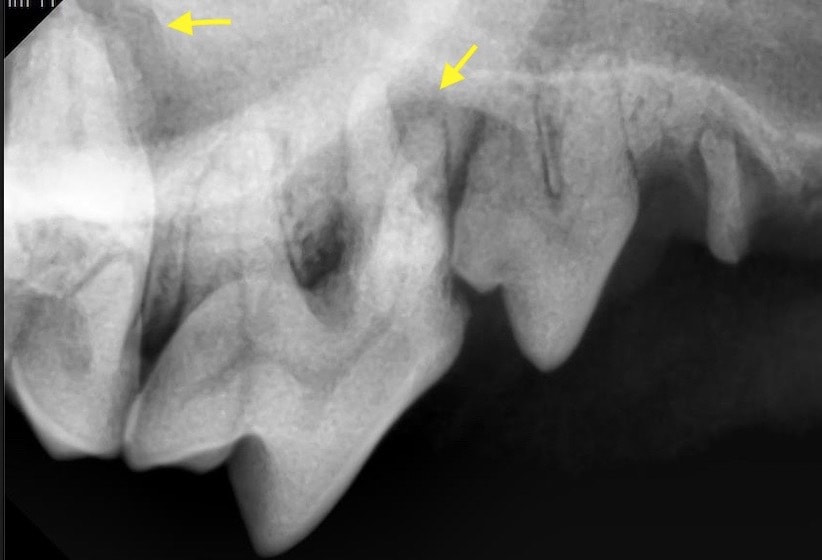

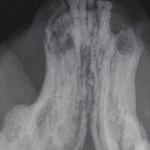

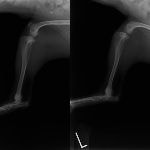

歯原性腫瘍(2023/12/13)

歯の発生に関係する細胞に由来の腫瘍を歯原性腫瘍と言います。これには、歯牙腫、線維腫性エプリス、棘細胞性エナメル上皮腫などが含まれます。歯原性腫瘍の多くは良性ですが、掲載しましたレントゲン写真のように局所の骨への浸潤性が強く、再発を防ぐために大きく組織を切除する必要があるものもあります。ホームデンタルケアを行うと共に、日頃から口腔内をチェックしていきましょう。気になることがある方は詳しくはスタッフまでご相談ください。

歯の発生に関係する細胞に由来の腫瘍を歯原性腫瘍と言います。これには、歯牙腫、線維腫性エプリス、棘細胞性エナメル上皮腫などが含まれます。歯原性腫瘍の多くは良性ですが、掲載しましたレントゲン写真のように局所の骨への浸潤性が強く、再発を防ぐために大きく組織を切除する必要があるものもあります。ホームデンタルケアを行うと共に、日頃から口腔内をチェックしていきましょう。気になることがある方は詳しくはスタッフまでご相談ください。

獣医師 臼井

季節の変わり目の体調管理(2023/12/08)

秋から冬への季節の変わり目は、下痢や食欲が落ちるなどわんちゃん猫ちゃんも体調を崩すことがあります。秋に体調を崩す要因として、夏の暑さで体力が消耗する、朝晩と昼間の気温差などがあげられます。対策として暖房や毛布を置くなど暖かい環境づくりをしましょう。また外に出かける際は、暖房を消したり玄関など寒い場所で体を慣らしてあげることで体の負担を減らす事ができます。体調を崩さない為にしっかりと気温差対策をとり、寒い冬に備えましょう。

秋から冬への季節の変わり目は、下痢や食欲が落ちるなどわんちゃん猫ちゃんも体調を崩すことがあります。秋に体調を崩す要因として、夏の暑さで体力が消耗する、朝晩と昼間の気温差などがあげられます。対策として暖房や毛布を置くなど暖かい環境づくりをしましょう。また外に出かける際は、暖房を消したり玄関など寒い場所で体を慣らしてあげることで体の負担を減らす事ができます。体調を崩さない為にしっかりと気温差対策をとり、寒い冬に備えましょう。

愛玩動物看護師 山口

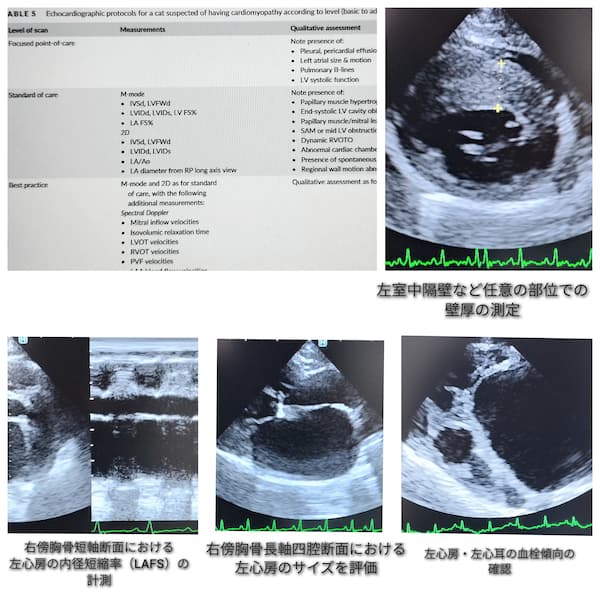

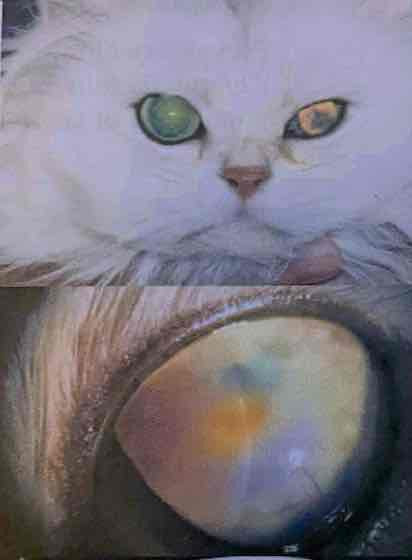

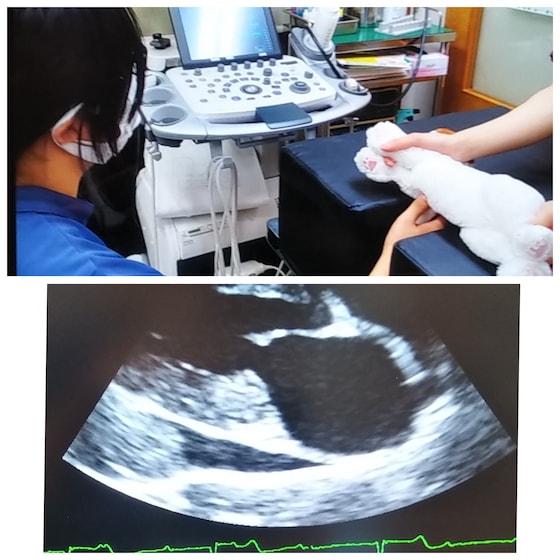

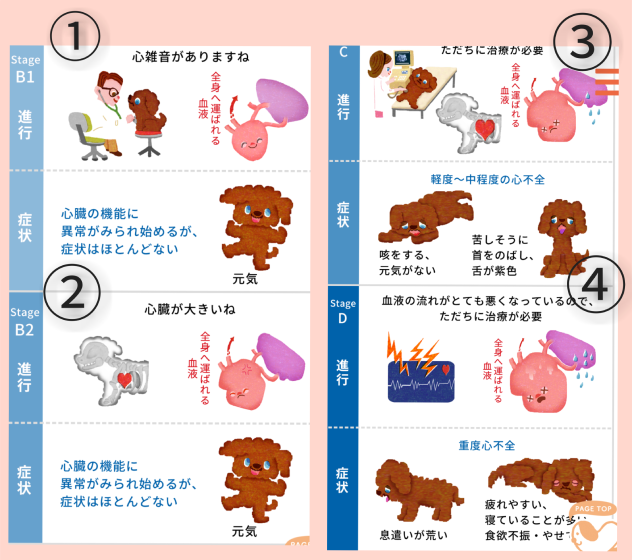

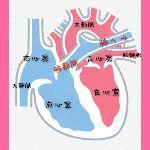

猫の心筋症と検診(2023/12/05)

心筋症は猫でもっとも多い心疾患で、9歳以上の猫の29%が肥大型心筋症であるという報告があります。心筋症に罹患した猫ちゃんたちは、生涯にわたり何も問題が発生しない子もいれば、うっ血性心不全や動脈血栓塞栓症といった重大な問題を発症する子もいます。この”重大な問題”を発症する可能性がどのくらいあるのか、あるとすればいつ頃なのか、を予測し備えるための唯一の検査が心臓エコー検査です。2020年米国獣医内科学会(ACVIM)から猫の心筋症に関して専門医による診断、治療のガイドラインが発表されました。当院ではこのガイドラインに沿って心臓健診を行っています。症状が全くないことも多く、ペットドックで思いがけず見つかることはよくあります。検査項目の1つとしてお勧めいたします。ぜひご相談ください。

心筋症は猫でもっとも多い心疾患で、9歳以上の猫の29%が肥大型心筋症であるという報告があります。心筋症に罹患した猫ちゃんたちは、生涯にわたり何も問題が発生しない子もいれば、うっ血性心不全や動脈血栓塞栓症といった重大な問題を発症する子もいます。この”重大な問題”を発症する可能性がどのくらいあるのか、あるとすればいつ頃なのか、を予測し備えるための唯一の検査が心臓エコー検査です。2020年米国獣医内科学会(ACVIM)から猫の心筋症に関して専門医による診断、治療のガイドラインが発表されました。当院ではこのガイドラインに沿って心臓健診を行っています。症状が全くないことも多く、ペットドックで思いがけず見つかることはよくあります。検査項目の1つとしてお勧めいたします。ぜひご相談ください。

獣医師 土肥

フードの切り替え方(2023/12/01)

フードを切り替える際は、約1週間かけて徐々に新しいフードに切り替える事で、嘔吐や下痢などの消化器系の不調を防ぐことができます。

フードを切り替える際は、約1週間かけて徐々に新しいフードに切り替える事で、嘔吐や下痢などの消化器系の不調を防ぐことができます。

①初めの数日間は、これまでのフード7割、新しいフード3割程度で混ぜ、わんちゃん・猫ちゃんの体調を確認しましょう。

②体調に問題がない場合、新しいフードの割合を徐々に増やし、約4日目に半々になるようにしましょう。

③さらに新しいフードの量を増やし、約1週間かけて切り替えましょう。

フード切り替え時に下痢や嘔吐などの消化器症状が続けて見られる場合は、新しいフードを与えるのを止め、病院までご相談下さい。

愛玩動物看護師 内山

皮膚糸状菌症(2023/11/28)

皮膚糸状菌と呼ばれる真菌(カビ)が、皮膚や被毛に感染することで生じる病気です。若齢や老齢、持病を持っていたりと、抵抗力が比較的弱い犬猫に多く認められます。症状として、円形の脱毛、皮膚の赤みやフケなどが、特に顔から耳、足先などによく認められます。抜毛検査、ウッド灯検査、培養検査、パンチ生検などを行い診断していきます。内服薬、外用薬、シャンプー療法などを組み合わせて治療を行いますが、周囲の環境へ飛散することもあるため、衛生管理も重要となります。動物から人への感染が生じることもありますので、気になる症状があればお早めにご相談下さい。

皮膚糸状菌と呼ばれる真菌(カビ)が、皮膚や被毛に感染することで生じる病気です。若齢や老齢、持病を持っていたりと、抵抗力が比較的弱い犬猫に多く認められます。症状として、円形の脱毛、皮膚の赤みやフケなどが、特に顔から耳、足先などによく認められます。抜毛検査、ウッド灯検査、培養検査、パンチ生検などを行い診断していきます。内服薬、外用薬、シャンプー療法などを組み合わせて治療を行いますが、周囲の環境へ飛散することもあるため、衛生管理も重要となります。動物から人への感染が生じることもありますので、気になる症状があればお早めにご相談下さい。

獣医師 池田

年末年始のお知らせ(2023/11/24)

12/30(土)〜1/3(水)は休診とさせて頂きます。緊急の際は、10時〜16時まで予約診療を行います。病院により対応可能日が異なるため、必ずお電話でご連絡の上ご来院下さい。詳しくはコチラから。

投薬補助おやつ(2023/11/23)

ご自宅で薬を飲むのが大変なわんちゃん、猫ちゃんには投薬補助おやつがお勧めです。投薬補助おやつには柔らかく形を変えることが出来るタイプや粘り気が強いちゅーるなどがあり、薬を包みやすい形状になっています。チーズ味やささみ味など味の種類が豊富で嗜好性が高いのも特徴です。また毎回薬が入っていると気が付いて食べてくれなくなってしまう子もいる為、普段のおやつとして与えて頂くのも良いでしょう。ご自宅での投薬に関してお困りのことがございましたらお気軽にスタッフまでご相談下さい。

ご自宅で薬を飲むのが大変なわんちゃん、猫ちゃんには投薬補助おやつがお勧めです。投薬補助おやつには柔らかく形を変えることが出来るタイプや粘り気が強いちゅーるなどがあり、薬を包みやすい形状になっています。チーズ味やささみ味など味の種類が豊富で嗜好性が高いのも特徴です。また毎回薬が入っていると気が付いて食べてくれなくなってしまう子もいる為、普段のおやつとして与えて頂くのも良いでしょう。ご自宅での投薬に関してお困りのことがございましたらお気軽にスタッフまでご相談下さい。

愛玩動物看護師 杉田

第四十八回社内木鶏会(2023/11/22)

人間力を高めるために第四十八回木鶏会を開催いたしました。今回は「幸福の条件」をテーマに、スタッフそれぞれの幸福の条件とは何かを考え感想を語り合いました。人間不信の克服という体験を踏まえて「脳磨き」を確立した脳科学者の岩崎一郎さん、脳磨きの素晴らしい効果やその6つの実践法や周囲との深い信頼関係を築きパフォーマンスを向上させる共同体思考の原理など、自己の向上や組織活性化に生かせる内容が書かれており、生きていく上で大切な要素を学ぶことが出来ました。今後も真の活学、生きた学問に触れ実践していくこと心掛けていきたいと思います。

人間力を高めるために第四十八回木鶏会を開催いたしました。今回は「幸福の条件」をテーマに、スタッフそれぞれの幸福の条件とは何かを考え感想を語り合いました。人間不信の克服という体験を踏まえて「脳磨き」を確立した脳科学者の岩崎一郎さん、脳磨きの素晴らしい効果やその6つの実践法や周囲との深い信頼関係を築きパフォーマンスを向上させる共同体思考の原理など、自己の向上や組織活性化に生かせる内容が書かれており、生きていく上で大切な要素を学ぶことが出来ました。今後も真の活学、生きた学問に触れ実践していくこと心掛けていきたいと思います。

愛玩動物看護師 山口

白内障(2023/11/21)

白内障とは眼の中の水晶体が白く濁った状態をいいます。原因は遺伝や加齢の他に、糖尿病など全身疾患によって発症することがあります。初期段階では症状が見られない事も多く、進行すると眼が白く見えたり、物にぶつかるといった視覚障害が現れます。白内障は進行するとぶどう膜炎など痛みを伴う合併症を引き起こすことがあるため、予防のための点眼治療を行います。また一度濁った水晶体は元に戻らないので根治のためには外科手術が必要です。眼のトラブルがある方も、症状がない方も気になることがございましたらご相談ください。

白内障とは眼の中の水晶体が白く濁った状態をいいます。原因は遺伝や加齢の他に、糖尿病など全身疾患によって発症することがあります。初期段階では症状が見られない事も多く、進行すると眼が白く見えたり、物にぶつかるといった視覚障害が現れます。白内障は進行するとぶどう膜炎など痛みを伴う合併症を引き起こすことがあるため、予防のための点眼治療を行います。また一度濁った水晶体は元に戻らないので根治のためには外科手術が必要です。眼のトラブルがある方も、症状がない方も気になることがございましたらご相談ください。

獣医師 野口

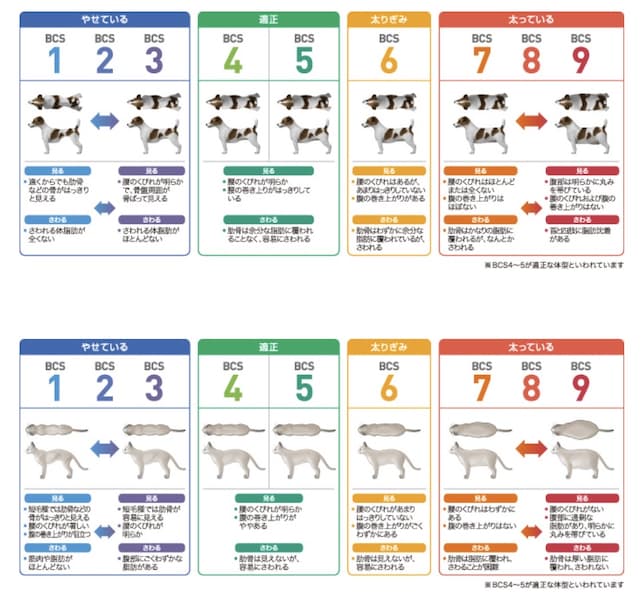

体型チェック(2023/11/17)

皆さんはわんちゃんねこちゃんの体型チェックを行っていますか?脇腹を触った時に肋骨が軽く触れる、上から見た時に腰にくびれがあるのが理想の体型です。肋骨が浮き出ていたり、身体に触れた時にしっかり骨を触れる場合は痩せている可能性があります。逆に、脂肪が邪魔をして肋骨が触れない、くびれがなく背中が平らに見えるのは肥満と言えるでしょう。肥満は病気になるリスクが高まる危険性があります。また、元気で食欲があっても痩せている場合は、何か病気が隠れているかもしれません。是非この機会に、体型チェックを行って日々の健康管理に努めましょう。

皆さんはわんちゃんねこちゃんの体型チェックを行っていますか?脇腹を触った時に肋骨が軽く触れる、上から見た時に腰にくびれがあるのが理想の体型です。肋骨が浮き出ていたり、身体に触れた時にしっかり骨を触れる場合は痩せている可能性があります。逆に、脂肪が邪魔をして肋骨が触れない、くびれがなく背中が平らに見えるのは肥満と言えるでしょう。肥満は病気になるリスクが高まる危険性があります。また、元気で食欲があっても痩せている場合は、何か病気が隠れているかもしれません。是非この機会に、体型チェックを行って日々の健康管理に努めましょう。

愛玩動物看護師 町田

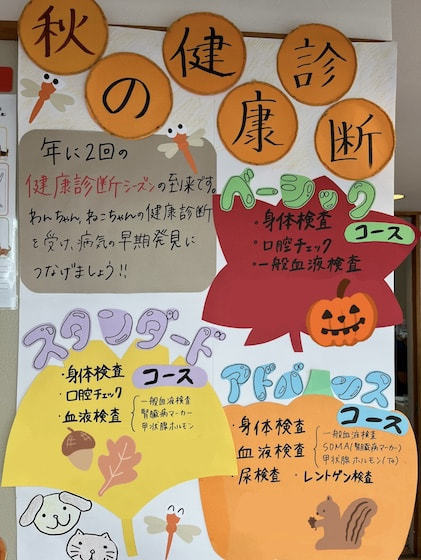

甲状腺疾患(2023/11/13)

甲状腺ホルモンは、甲状腺で分泌・貯蔵され、ほぼ全ての臓器系、細胞に対して代謝活性、分化増殖などを亢進させる方向で働く、体にとって欠くことの出来ないホルモンです。犬ではこのホルモンが不足する甲状腺機能低下症、猫では過剰となる甲状腺機能亢進症が多く見られます。甲状腺機能低下症では、細胞代謝が低下することによる左右対称性の脱毛や、体重増加などが見られ、甲状腺機能亢進症では逆に、過剰な細胞代謝により多食や多飲多尿の他、心筋症や腎臓病を引き起こすこともあります。現在行っている秋の健康診断キャンペーンで甲状腺ホルモンの測定を行えるコースもありますので、この機会に是非ご利用ください。

甲状腺ホルモンは、甲状腺で分泌・貯蔵され、ほぼ全ての臓器系、細胞に対して代謝活性、分化増殖などを亢進させる方向で働く、体にとって欠くことの出来ないホルモンです。犬ではこのホルモンが不足する甲状腺機能低下症、猫では過剰となる甲状腺機能亢進症が多く見られます。甲状腺機能低下症では、細胞代謝が低下することによる左右対称性の脱毛や、体重増加などが見られ、甲状腺機能亢進症では逆に、過剰な細胞代謝により多食や多飲多尿の他、心筋症や腎臓病を引き起こすこともあります。現在行っている秋の健康診断キャンペーンで甲状腺ホルモンの測定を行えるコースもありますので、この機会に是非ご利用ください。

獣医師 白石

お水を飲ませる工夫(2023/11/10)

犬や猫のお水の温度や環境の好みには個体差があります。そのため環境を少し工夫をすることで、あまりお水を飲んでくれない子の水分摂取量を増やしてあげられる可能性があります。

犬や猫のお水の温度や環境の好みには個体差があります。そのため環境を少し工夫をすることで、あまりお水を飲んでくれない子の水分摂取量を増やしてあげられる可能性があります。

①よく立ち寄る、落ち着ける複数の場所に置く(猫ちゃんには、窓辺などもおすすめです)

②流水を与える、好みの温度の水(ぬるま湯、冷水など)を与える

③食器の高さや種類を変える(マグカップや陶器のお皿が好みの子もいます)

④ウェットフードやふやかしたドライフードを与える

寒くなるこれからの時期、膀胱炎などの泌尿器疾患が起こりやすくなります。水分をたくさん摂ることはそのような病気の予防にもなりますので、是非愛犬愛猫の好みを見つけてみてください。

愛玩動物看護師 佐藤

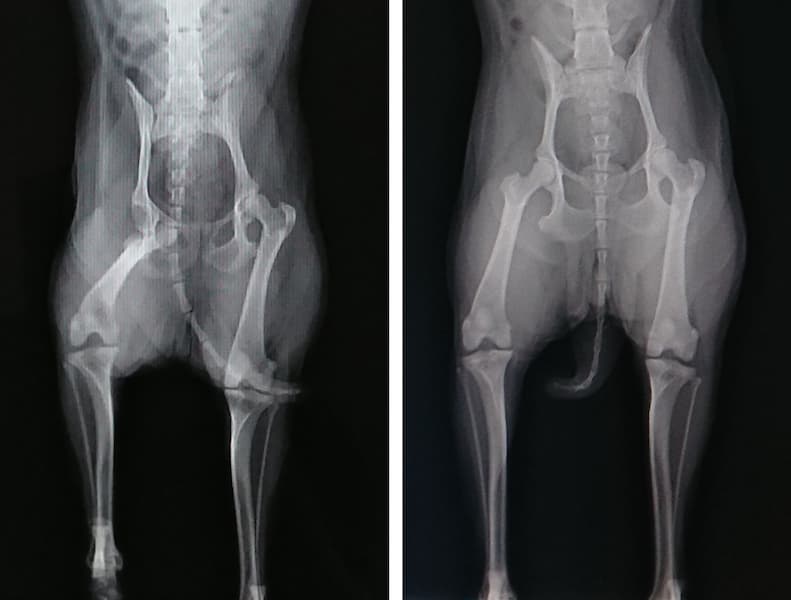

股関節脱臼(2023/11/09)

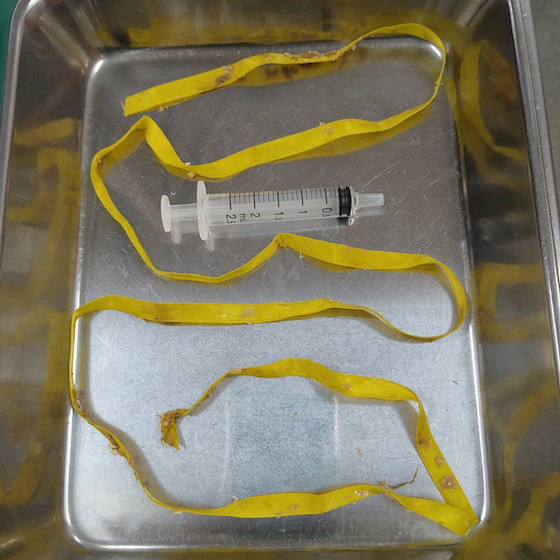

股関節脱臼は、交通事故や落下、などの怪我により、骨盤と太ももの骨(大腿骨)を繋ぐ股関節が外れる状態を指します。股関節に緩みや形態異常がある場合(股関節形成不全)やホルモン病などの基礎疾患がある場合は日常生活の中で脱臼してしまう事もあります。脱臼すると痛みにより後足をスムーズに動かしたり、体を支えることができなくなるため、外れた足を上げたまま3本足で歩いたり、あまり動かなくなったりします。手術を行わない非観血的整復と手術による観血的整復の2種類の治療法があります。非観血的整復では股関節をはめ直し、包帯を巻き、再び脱臼しないよう処置をします(写真は非観血的整復を実施したものです)。観血的方法では、破綻した股関節の再建術や骨頭切除による対応がございます。早期対応により機能回復もより向上しますので、歩行異常に気付かれた場合はお早めにご相談下さい。

股関節脱臼は、交通事故や落下、などの怪我により、骨盤と太ももの骨(大腿骨)を繋ぐ股関節が外れる状態を指します。股関節に緩みや形態異常がある場合(股関節形成不全)やホルモン病などの基礎疾患がある場合は日常生活の中で脱臼してしまう事もあります。脱臼すると痛みにより後足をスムーズに動かしたり、体を支えることができなくなるため、外れた足を上げたまま3本足で歩いたり、あまり動かなくなったりします。手術を行わない非観血的整復と手術による観血的整復の2種類の治療法があります。非観血的整復では股関節をはめ直し、包帯を巻き、再び脱臼しないよう処置をします(写真は非観血的整復を実施したものです)。観血的方法では、破綻した股関節の再建術や骨頭切除による対応がございます。早期対応により機能回復もより向上しますので、歩行異常に気付かれた場合はお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

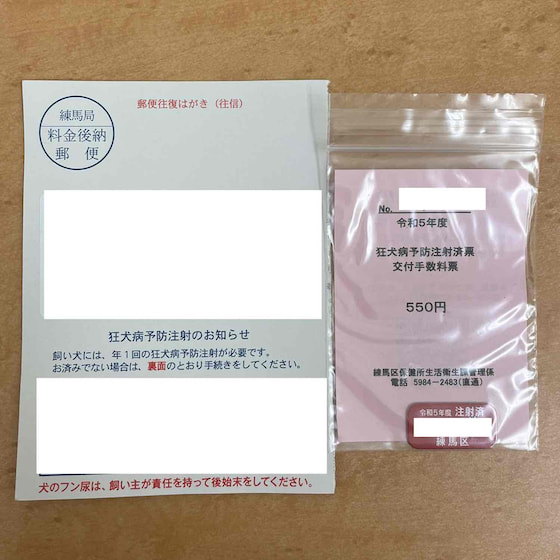

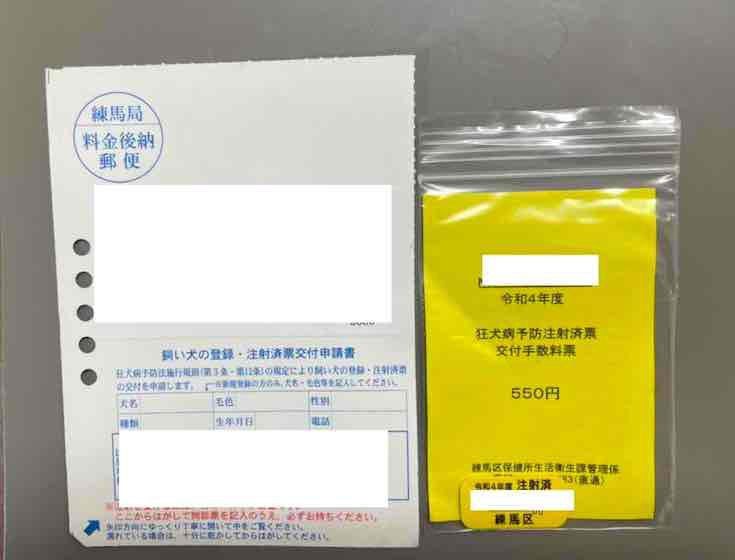

狂犬病予防接種(2023/11/03)

ご自宅のワンちゃんは今年度の狂犬病予防接種を受けましたか?日本では年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では1年を通して予防接種を受け付けております。また練馬区にお住まいの方を対象に今月末まで、狂犬病予防接種に関する手続きを代行して行っています。代行手続きをご希望の場合は、練馬区から届くハガキをご持参のうえお早めにご来院下さい。

ご自宅のワンちゃんは今年度の狂犬病予防接種を受けましたか?日本では年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では1年を通して予防接種を受け付けております。また練馬区にお住まいの方を対象に今月末まで、狂犬病予防接種に関する手続きを代行して行っています。代行手続きをご希望の場合は、練馬区から届くハガキをご持参のうえお早めにご来院下さい。

愛玩動物看護師 浅見

猫の変形性関節症(2023/10/31)

関節軟骨が傷ついたり変性することにより痛みが出て動きにくくなる慢性的な疾患です。人と同様、高齢になるほど発症率は増加し9歳以上で74%、12歳以上では90%の猫に手首や肘、膝に変形性関節症の疑いがあるというデータがあります。ジャンプしない、遊ばなくなった等のほかに、毛づくろいが下手になる、不機嫌になったり気性が荒くなるなど気分や性格の変化に気付く飼い主さんもいらっしゃいます。痛みではなく、年をとったから動きが鈍くなった、怒りっぽくなったと勘違いされている猫ちゃんも多いかもしれません。健康診断として関節のレントゲン撮影をすることも可能です。ぜひご相談ください。

関節軟骨が傷ついたり変性することにより痛みが出て動きにくくなる慢性的な疾患です。人と同様、高齢になるほど発症率は増加し9歳以上で74%、12歳以上では90%の猫に手首や肘、膝に変形性関節症の疑いがあるというデータがあります。ジャンプしない、遊ばなくなった等のほかに、毛づくろいが下手になる、不機嫌になったり気性が荒くなるなど気分や性格の変化に気付く飼い主さんもいらっしゃいます。痛みではなく、年をとったから動きが鈍くなった、怒りっぽくなったと勘違いされている猫ちゃんも多いかもしれません。健康診断として関節のレントゲン撮影をすることも可能です。ぜひご相談ください。

獣医師 土肥

犬連れキャンプに参加して来ました(2023/10/28)

先週5日間、山中湖で行われたJAHAしつけインストラクター養成講座の犬連れキャンプにインターンとして参加して来ました。スタッフ側で先生方のお手伝いをしながら、講義・実技を見学させて頂きました。

先週5日間、山中湖で行われたJAHAしつけインストラクター養成講座の犬連れキャンプにインターンとして参加して来ました。スタッフ側で先生方のお手伝いをしながら、講義・実技を見学させて頂きました。

飼い主様にクラスでお伝えする内容の「説明の仕方」や「コーチング」についてなど、改めて初心に帰り見直すことができました。また、全国のインストラクター仲間と日々を共にし、仲間達の熱い志に触れ、たくさんの刺激を頂いて帰って来ました。

今回学んだ事を活かし、更に飼い主様に分かりやすく、わんちゃんも楽しめるレッスンができるよう、精進致します。「犬のしつけ」にご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

JAHA認定家庭犬しつけインストラクター、愛玩動物看護師 天川

症例報告(2023/10/23)

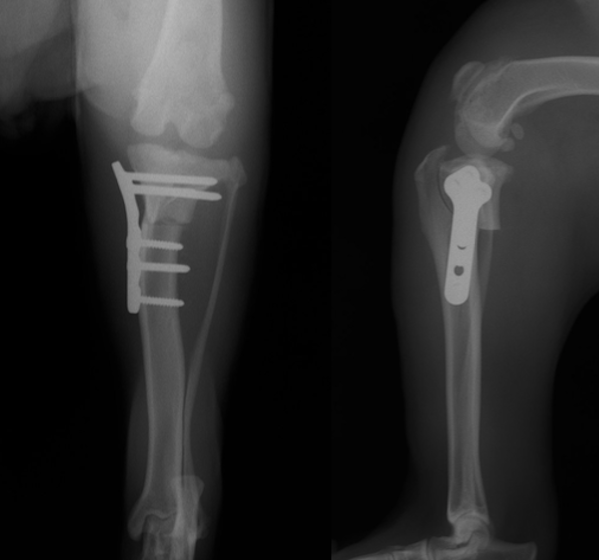

外科の骨折整復のページに、猫の大腿骨遠位端成長板骨折の整復手術を行った症例を追加致しました。成長期には、骨の端の部分にある軟骨組織(成長板)が骨化していくことで骨が伸長していきます。成長板は若齢期にのみ存在し、通常の骨組織よりも脆弱で骨折が生じやすい部分です。成長板が損傷を受けると骨の成長が阻害され、骨の長さや角度に影響が生じる場合があります。そのため、早期の整復及びその後の定期的な評価が大切になります。

獣医師 池田

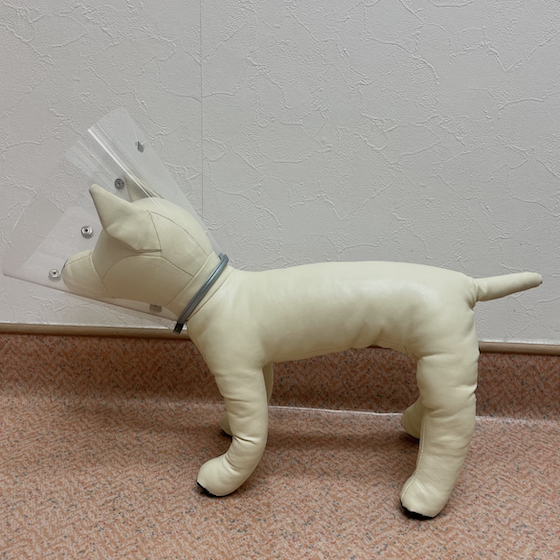

エリザベスカラーの使用方法(2023/10/21)

エリザベスカラーとは、わんちゃんやねこちゃんの首に装着する道具のことで、主に手術後や怪我の治療後に患部を舐めたり、目や耳など顔周りを掻いてしまうのを防止する時などに使用します。患部の早期回復のためにもエリザベスカラーのサイズ選びは重要です。

エリザベスカラーとは、わんちゃんやねこちゃんの首に装着する道具のことで、主に手術後や怪我の治療後に患部を舐めたり、目や耳など顔周りを掻いてしまうのを防止する時などに使用します。患部の早期回復のためにもエリザベスカラーのサイズ選びは重要です。

⚪︎真横から見て、鼻先がエリザベスカラーから出ないものを選ぶ

⚪︎人間の指がエリザベスカラーと首の間に2本入るサイズにする

以上のポイントに気をつけて適切に使用しましょう。エリザベスカラーに関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 文字

第四十七回社内木鶏会(2023/10/20)

先日、人間力を高めるための第四十七回木鶏会を開催いたしました。今回は「出逢いの人間学」をテーマに、著名人方の人生の転機となった出逢いについて学び、感想を語り合いました。歌舞伎義太夫の竹本葵太夫氏は、師匠の着替えの補助、楽屋のお茶出しといった雑用の仕事をきちんとこなすことが、舞台での大きな仕事にも繋がっていると述べられていました。竹本氏のお話から、動物病院においても同様に雑用業務を丁寧にこなしていくことが、患者様へのより良い獣医療の提供へと繋がる一歩であると感じました。今後も、どんなに小さなことであっても正確に行うことを心掛けていきたいと思います。

先日、人間力を高めるための第四十七回木鶏会を開催いたしました。今回は「出逢いの人間学」をテーマに、著名人方の人生の転機となった出逢いについて学び、感想を語り合いました。歌舞伎義太夫の竹本葵太夫氏は、師匠の着替えの補助、楽屋のお茶出しといった雑用の仕事をきちんとこなすことが、舞台での大きな仕事にも繋がっていると述べられていました。竹本氏のお話から、動物病院においても同様に雑用業務を丁寧にこなしていくことが、患者様へのより良い獣医療の提供へと繋がる一歩であると感じました。今後も、どんなに小さなことであっても正確に行うことを心掛けていきたいと思います。

愛玩動物看護師 佐藤

会陰ヘルニア(2023/10/17)

会陰ヘルニアとは肛門周囲の筋肉の隙間から臓器や脂肪が飛び出してしまう病気です。男性ホルモンによって筋肉が薄くなってしまうことが原因の一つとされ未去勢雄の高齢犬で多く発生します。症状は外観で肛門周囲が膨れていることに気づくことが多く、便や尿が出にくいといった症状が見られることがあります。根治治療には外科手術によるヘルニアの整復が必要です。また去勢手術をすることが会陰ヘルニアの予防に繋がります。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

会陰ヘルニアとは肛門周囲の筋肉の隙間から臓器や脂肪が飛び出してしまう病気です。男性ホルモンによって筋肉が薄くなってしまうことが原因の一つとされ未去勢雄の高齢犬で多く発生します。症状は外観で肛門周囲が膨れていることに気づくことが多く、便や尿が出にくいといった症状が見られることがあります。根治治療には外科手術によるヘルニアの整復が必要です。また去勢手術をすることが会陰ヘルニアの予防に繋がります。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

獣医師 野口

涙やけ(2023/10/14)

涙やけとは、目の下の毛に涙の成分が付着することによって茶色く変色してしまう現象です。涙やけ自体は茶色く変色する前に涙をこまめに拭き取ってあげることで軽減させることが出来ます。目の周りは繊細なので、濡らしたコットンなどで優しく拭き取ってあげましょう。当院では涙やけ予防専用の商品もご用意しておりますので、気になる方はお気軽にスタッフにお声掛けください。また、涙が溢れてしまう原因は様々でなので、1度病院で診察することをお勧めします。

涙やけとは、目の下の毛に涙の成分が付着することによって茶色く変色してしまう現象です。涙やけ自体は茶色く変色する前に涙をこまめに拭き取ってあげることで軽減させることが出来ます。目の周りは繊細なので、濡らしたコットンなどで優しく拭き取ってあげましょう。当院では涙やけ予防専用の商品もご用意しておりますので、気になる方はお気軽にスタッフにお声掛けください。また、涙が溢れてしまう原因は様々でなので、1度病院で診察することをお勧めします。

愛玩動物看護師 田中

セミナー報告(2023/10/11)

当院にて、日本獣医生命科学大学の准教授であり、同大学動物医療センター内分泌科の獣医師でもある森昭博先生をお招きし、糖尿病についての講義をして頂きました。大学病院という臨床現場の最前線に立たれている森先生の講義から、糖尿病の管理のポイントやピットホールを学び、糖尿病に関する情報・知識のアップデートを行うことが出来ました。今後も、こういったセミナーを継続して開催し、皆様により良い医療を提供できるよう努めてまいります。

当院にて、日本獣医生命科学大学の准教授であり、同大学動物医療センター内分泌科の獣医師でもある森昭博先生をお招きし、糖尿病についての講義をして頂きました。大学病院という臨床現場の最前線に立たれている森先生の講義から、糖尿病の管理のポイントやピットホールを学び、糖尿病に関する情報・知識のアップデートを行うことが出来ました。今後も、こういったセミナーを継続して開催し、皆様により良い医療を提供できるよう努めてまいります。

獣医師 白石

シャンプーの必要性(2023/10/05)

湿度が高い夏場や乾燥する冬の時期は痒みなどの皮膚トラブルが起こりやすくなります。皮膚トラブルの治療の1つとして、シャンプーによる管理がとても大切です。シャンプーを行うことで皮膚に潤いを与えて乾燥を防ぐ、余分な皮脂を除去する、痒みを緩和するなどの効果があります。日常ケアとして月に1〜2回のシャンプーを行いましょう。当院でもシャンプーを行っております。皮膚の状態やシャンプーに関して気になることがございましたらご相談下さい。

湿度が高い夏場や乾燥する冬の時期は痒みなどの皮膚トラブルが起こりやすくなります。皮膚トラブルの治療の1つとして、シャンプーによる管理がとても大切です。シャンプーを行うことで皮膚に潤いを与えて乾燥を防ぐ、余分な皮脂を除去する、痒みを緩和するなどの効果があります。日常ケアとして月に1〜2回のシャンプーを行いましょう。当院でもシャンプーを行っております。皮膚の状態やシャンプーに関して気になることがございましたらご相談下さい。

愛玩動物看護師 本多

ホームデンタルケア(2023/10/04)

レントゲン写真は9歳の小型犬の歯周炎の状態を表しており、歯周組織の破壊が認められます。飼い犬の歯周病の罹患はとても多く、2歳以上の犬の80%以上は、何らかの歯周疾患にかかっていると報告されています。また歯周疾患は、心臓や呼吸器、腎臓などの全身臓器に影響することがわかってきています。歯周病に対する最も効果的なデンタルケアは、歯ブラシを用いた歯磨きです。食事からおよそ3日で歯垢から歯石が形成されますので少なくとも1日1回の歯磨きが推奨されます。より長く健康的に過ごすためにも、歯磨きを習慣にしていきましょう。

レントゲン写真は9歳の小型犬の歯周炎の状態を表しており、歯周組織の破壊が認められます。飼い犬の歯周病の罹患はとても多く、2歳以上の犬の80%以上は、何らかの歯周疾患にかかっていると報告されています。また歯周疾患は、心臓や呼吸器、腎臓などの全身臓器に影響することがわかってきています。歯周病に対する最も効果的なデンタルケアは、歯ブラシを用いた歯磨きです。食事からおよそ3日で歯垢から歯石が形成されますので少なくとも1日1回の歯磨きが推奨されます。より長く健康的に過ごすためにも、歯磨きを習慣にしていきましょう。

獣医師 臼井

防災対策(2023/09/28)

皆さん、お家で動物のための災害対策はされてますでしょうか?動物のために以下のことを備えておきましょう。

皆さん、お家で動物のための災害対策はされてますでしょうか?動物のために以下のことを備えておきましょう。

・マイクロチップの装着

・クレートに慣れていること→同行避難ができます

・ワクチン、狂犬病注射を毎年打っていること→証明書・狂犬病の鑑札が必要です

・リード、首輪の用意、動物のご飯と水→最低5日分必要と言われています

・内服薬や常備薬の用意→必要な子のみ

他の動物と共同生活する事が多いため、感染症対策などは重要です。いざという時のために、ご自宅で早めの対策を心掛けましょう。

動物看護師 児玉

食欲を上げる工夫(2023/09/28)

味覚は舌の表面にある味蕾(みらい)という器官で感じています。味蕾の数は人間が約6,000個に対し、犬は約1700個、猫は約500個と少ない為、味よりも食事の匂いが重要です。食欲が落ちてきた場合は、フードを温めて与える方法があります。温める事により匂いが引き立つ為、嗅覚を刺激し食べてくれる可能性があります。どんなものを与えたら良いか分からないなど、お困りの事がございましたらお気軽にご相談下さい。

味覚は舌の表面にある味蕾(みらい)という器官で感じています。味蕾の数は人間が約6,000個に対し、犬は約1700個、猫は約500個と少ない為、味よりも食事の匂いが重要です。食欲が落ちてきた場合は、フードを温めて与える方法があります。温める事により匂いが引き立つ為、嗅覚を刺激し食べてくれる可能性があります。どんなものを与えたら良いか分からないなど、お困りの事がございましたらお気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 山口

高血圧(2023/09/26)

高血圧は脳血管、心臓、腎臓、目などに障害を起こすことが知られています。犬猫でも同様で、元気がなくなってしまったり、夜鳴きの原因が高血圧による頭痛であるという可能性も示唆されています。長期に高血圧状態が続くと、心不全や腎不全、失明などを引き起こします。しかし言葉を話せない動物達の高血圧症は、症状が重度になるまで気付いてあげられません。私達の血圧測定と同じように、腕や尾にバンドを巻いて測定します。負担なく数分で出来る検査です。中高齢以降では定期的な血圧の測定(年1-2回以上)をおすすめしています。

高血圧は脳血管、心臓、腎臓、目などに障害を起こすことが知られています。犬猫でも同様で、元気がなくなってしまったり、夜鳴きの原因が高血圧による頭痛であるという可能性も示唆されています。長期に高血圧状態が続くと、心不全や腎不全、失明などを引き起こします。しかし言葉を話せない動物達の高血圧症は、症状が重度になるまで気付いてあげられません。私達の血圧測定と同じように、腕や尾にバンドを巻いて測定します。負担なく数分で出来る検査です。中高齢以降では定期的な血圧の測定(年1-2回以上)をおすすめしています。

※動物の性格によって血圧測定ができないこともあります。お気軽にご相談ください。

獣医師 土肥

第四十六回社内木鶏会(2023/09/19)

先日、人間力を高めるための第四十六回木鶏会を開催いたしました。今回は「時代を拓く」をテーマに、偉人たちは自分の運命をどう拓いたのかを読み、感想を語り合いました。全国に千店舗以上展開する業務スーパーの社長沼田昭二氏は、これまで日本にないスーパーを作りたいと思い事業を立ち上げました。そのために品揃えを保存の効く冷凍食品を中心にしたり、牛乳パックに入ったデザートを開発してコストを抑えるなど消費者のニーズに合わせて親しみやすいスーパーとして事業を成功させました。沼田氏の歩みから人のために尽くして物事を考える大切さや、目標を掲げチームで達成させる重要さを学ぶことができました。これからもスタッフ同士、人間として成長し皆様のためにより良い獣医療を提供できるよう精進いたします。

先日、人間力を高めるための第四十六回木鶏会を開催いたしました。今回は「時代を拓く」をテーマに、偉人たちは自分の運命をどう拓いたのかを読み、感想を語り合いました。全国に千店舗以上展開する業務スーパーの社長沼田昭二氏は、これまで日本にないスーパーを作りたいと思い事業を立ち上げました。そのために品揃えを保存の効く冷凍食品を中心にしたり、牛乳パックに入ったデザートを開発してコストを抑えるなど消費者のニーズに合わせて親しみやすいスーパーとして事業を成功させました。沼田氏の歩みから人のために尽くして物事を考える大切さや、目標を掲げチームで達成させる重要さを学ぶことができました。これからもスタッフ同士、人間として成長し皆様のためにより良い獣医療を提供できるよう精進いたします。

愛玩動物看護師 児玉

症例報告(2023/09/18)

外科の前十字靱帯断裂のページに、犬のTPLO(脛骨高平部水平化骨切り術)手術を行った症例を追加致しました。大腿骨と脛骨を繋ぐ靱帯の一つである前十字靱帯は、断裂してしまうと膝の関節が不安定となり関節炎が進行し、またクッションの役割を果たしている半月板にもダメージが加わり痛みを生じて正常な歩行が出来なくなります。一度断裂してしまうと自然治癒は難しく、根本的な治療としては手術が必要となります。手術方法として、人工糸を靱帯の代用とする「ラテラルスーチャー法」や、脛骨の一部を切り角度を調整し膝関節を安定化させる「TPLO」などが挙げられますが、術後の回復の早さなどから近年では多くの場合後者が選択されています。

獣医師 池田

1人遊び用おもちゃ(2023/09/14)

わんちゃんの1人遊び用のおもちゃは、エネルギー発散や、かじりたい欲求を満たしたい時などにとても有効です。

わんちゃんの1人遊び用のおもちゃは、エネルギー発散や、かじりたい欲求を満たしたい時などにとても有効です。

オススメの1人遊び用おもちゃは、

○コング:中におやつやフードを詰めることができ、取り出すために頭も体も使えます。

○ビジーバディ:ねじの締め具合によって、中に入れたフードを取り出す難易度を調節できます。

どちらのおもちゃも壊れにくいため、お留守番の際にフードを詰めて与えていくのも良いです。また1人遊びのおもちゃはいくつか用意し、わんちゃんが飽きないように一つずつ順番に与えましょう。ビジーバディは当院でも販売しておりますので、気になる方はお気軽にお声掛け下さい。

愛玩動物看護師 内山

猫の角膜炎(2023/09/12)

角膜とは眼の表面の透明な膜で、眼を保護する役割や眼のレンズの役割を担っています。角膜炎とは角膜が炎症を起こしている状態で、猫では特にヘルペスウイルスの感染が関わっていることが多いと言われています。症状は眼をしょぼつかせる、目やにが出る、眼の一部が腫れている、白く濁っているといった眼のトラブルの他に、鼻水やくしゃみなどの風邪症状を伴うこともあります。治療は主に点眼薬や内服で症状を抑えますが、季節の変わり目や免疫力が低下した時に症状が再燃することもあります。症状が悪化すると治るのに時間がかかることもあるため気になる症状がある方はお早めにご相談下さい。

角膜とは眼の表面の透明な膜で、眼を保護する役割や眼のレンズの役割を担っています。角膜炎とは角膜が炎症を起こしている状態で、猫では特にヘルペスウイルスの感染が関わっていることが多いと言われています。症状は眼をしょぼつかせる、目やにが出る、眼の一部が腫れている、白く濁っているといった眼のトラブルの他に、鼻水やくしゃみなどの風邪症状を伴うこともあります。治療は主に点眼薬や内服で症状を抑えますが、季節の変わり目や免疫力が低下した時に症状が再燃することもあります。症状が悪化すると治るのに時間がかかることもあるため気になる症状がある方はお早めにご相談下さい。

獣医師 野口

歯磨きガム(2023/09/07)

歯磨きガムを与えることはご自宅で簡単にできるデンタルケアの一つです。歯磨きガムは噛むことで歯垢や歯石の沈着を抑え、口臭の軽減が期待できます。歯磨きが苦手な子にはもちろん、歯ブラシや歯磨きシートによるデンタルケアの補助にもお勧めです。歯磨きガムを与える際は、下記に注意しましょう。

歯磨きガムを与えることはご自宅で簡単にできるデンタルケアの一つです。歯磨きガムは噛むことで歯垢や歯石の沈着を抑え、口臭の軽減が期待できます。歯磨きが苦手な子にはもちろん、歯ブラシや歯磨きシートによるデンタルケアの補助にもお勧めです。歯磨きガムを与える際は、下記に注意しましょう。

・早食いや丸飲みをしないよう飼い主様が手に持ったまま与える

・ハサミで切れる程度の柔らかさのもの選ぶ

・体重に合ったサイズの歯磨きガムを与える

当院では数種類の歯磨きガムをご用意しておりますのでお気軽にお声掛けください。

愛玩動物看護師 杉田

セミナー報告(2023/09/04)

先日、豊玉病院にてFixinロッキングプレートシステムのセミナーを開催して頂きました。Fixinは動物専用に開発された多種多様な形状のプレートで、骨折や、TPLOなどの骨切変形矯正等、幅広い症例に対応します。また、サイズ展開も豊富で猫や超小型犬から大型犬まで対応することが出来ます。今回は骨モデルを用いて、実際のFixinのプレートやスクリューの使用感などを経験させて頂きました。今回の経験を活かし、今後もより良い技術を学び続け、整形外科疾患の患者様の治療に役立てて参ります。

先日、豊玉病院にてFixinロッキングプレートシステムのセミナーを開催して頂きました。Fixinは動物専用に開発された多種多様な形状のプレートで、骨折や、TPLOなどの骨切変形矯正等、幅広い症例に対応します。また、サイズ展開も豊富で猫や超小型犬から大型犬まで対応することが出来ます。今回は骨モデルを用いて、実際のFixinのプレートやスクリューの使用感などを経験させて頂きました。今回の経験を活かし、今後もより良い技術を学び続け、整形外科疾患の患者様の治療に役立てて参ります。

獣医師 白石

保湿クリーム(2023/09/02)

ご自宅のわんちゃん・ねこちゃんの肉球や鼻がカサカサし、気になることはありませんか?当院には、乾燥部分に使用できる保湿クリームがあります。クリームの特徴として

ご自宅のわんちゃん・ねこちゃんの肉球や鼻がカサカサし、気になることはありませんか?当院には、乾燥部分に使用できる保湿クリームがあります。クリームの特徴として

・高い保湿性

・オーガニック認定成分のため、舐めても安心(大豆アレルギーの子はお控えください)

・熱いアスファルトから肉球を保護

・大型犬の硬くなった肘部分にも使用可能

などがあります。ご興味のある方は、スタッフまでお気軽にご相談ください。

愛玩動物看護師 町田

TPLO(脛骨高平部水平化骨切術)(2023/08/28)

TPLO(脛骨高平部水平化骨切術)とは、膝関節内の前十字靱帯の断裂に対する手術で、脛骨高平部の傾斜角度(TPA)を水平に矯正する手術です。術後の機能回復が早く、骨関節炎の進行抑制にも有効であり、従来の靭帯に代わる糸を用いた関節外法よりも成績が優れた術式であることがわかっています。中齢以上の犬が急に後ろ足をかばったり、挙上したりする場合には、前十字靭帯が断裂している可能性が高いです。気になる方は一度獣医師にご相談下さい。

獣医師 臼井

アンチノールプラス(2023/08/25)

アンチノールプラスをご存知ですか?動物病院で最も多く取り扱われている犬猫用サプリメントで、当院でも多くの患者様やにご愛用頂いています。アンチノールプラスは、関節、皮膚・被毛、心血管、腎臓、神経・認知機能の健康を守るサプリメントです。

アンチノールプラスをご存知ですか?動物病院で最も多く取り扱われている犬猫用サプリメントで、当院でも多くの患者様やにご愛用頂いています。アンチノールプラスは、関節、皮膚・被毛、心血管、腎臓、神経・認知機能の健康を守るサプリメントです。

・お膝の健康ケア

・シニアケアの一つとして

・毛づやが気になる

など、様々な目的で使用できます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

愛玩動物看護師 佐藤

猫の心筋症(2023/08/22)

心筋症は猫で多い心臓病の一つで、症状のない猫の11~16%に認められると報告されています(人の肥大型心筋症発生率は0.2%)診断時の年齢は4か月~16歳と幅があり、初期には症状は認められず、徐々に活動性の低下や疲れやすさなどの自覚症状が出始めます。症状が緩徐に進行する場合は飼い主が気付けないことが大半で、呼吸不全や血栓塞栓症など致死的な症状が出て初めて受診・診断されることも多い疾患です。早期に発見し治療開始するためには心臓エコー検査が必須となります。エコー検査は身体への負担がありませんので、すべての猫ちゃんに年1回健康診断として受けていただきたい検査項目です。お気軽にお問い合わせください。

心筋症は猫で多い心臓病の一つで、症状のない猫の11~16%に認められると報告されています(人の肥大型心筋症発生率は0.2%)診断時の年齢は4か月~16歳と幅があり、初期には症状は認められず、徐々に活動性の低下や疲れやすさなどの自覚症状が出始めます。症状が緩徐に進行する場合は飼い主が気付けないことが大半で、呼吸不全や血栓塞栓症など致死的な症状が出て初めて受診・診断されることも多い疾患です。早期に発見し治療開始するためには心臓エコー検査が必須となります。エコー検査は身体への負担がありませんので、すべての猫ちゃんに年1回健康診断として受けていただきたい検査項目です。お気軽にお問い合わせください。

獣医師 土肥

第四十五回社内木鶏会(2023/08/18)

先日、人間力を高めるための第四十五回社内木鶏会を開催いたしました。今回は【悲愁を越えて】をテーマに、「人生の悲愁をどう乗り越えていくか」を著名人たちの生き方から学び、感想を語り合いました。スタッフの発表からは、悲愁に真摯に向き合う大切さや、心の持ち方一つで悲愁を越えていくことが出来る前向きな姿勢、本居宣長の『好心楽』の精神の重要性に触れる事ができました。これからもスタッフ同士、人間力を高めより良い獣医医療が提供できるように精進して参ります。

先日、人間力を高めるための第四十五回社内木鶏会を開催いたしました。今回は【悲愁を越えて】をテーマに、「人生の悲愁をどう乗り越えていくか」を著名人たちの生き方から学び、感想を語り合いました。スタッフの発表からは、悲愁に真摯に向き合う大切さや、心の持ち方一つで悲愁を越えていくことが出来る前向きな姿勢、本居宣長の『好心楽』の精神の重要性に触れる事ができました。これからもスタッフ同士、人間力を高めより良い獣医医療が提供できるように精進して参ります。

動物看護師 山口

皮膚の扁平上皮癌(2023/08/15)

扁平上皮と呼ばれる細胞が由来の悪性腫瘍です。猫でよく認められますが、犬でも見られることがあります。猫では、鼻、耳、瞼の周囲などの毛が少ない部分に好発します。病変部は平らに盛り上がっていたり、カリフラワーやクレーター状に変化するなど様々な形態を取ります。脱毛や赤み、カサブタを伴ったり、潰瘍化していることもあります。局所的な侵襲性が強い腫瘍ですが、転移は比較的少なく、治療の第一選択は犬猫とも外科的切除となります。気になるできもの等がある場合には、お早めにご相談下さい。

扁平上皮と呼ばれる細胞が由来の悪性腫瘍です。猫でよく認められますが、犬でも見られることがあります。猫では、鼻、耳、瞼の周囲などの毛が少ない部分に好発します。病変部は平らに盛り上がっていたり、カリフラワーやクレーター状に変化するなど様々な形態を取ります。脱毛や赤み、カサブタを伴ったり、潰瘍化していることもあります。局所的な侵襲性が強い腫瘍ですが、転移は比較的少なく、治療の第一選択は犬猫とも外科的切除となります。気になるできもの等がある場合には、お早めにご相談下さい。

獣医師 池田

ドライシャンプー(2023/08/11)

ドライシャンプーとはわんちゃんねこちゃんが排泄物や食べこぼしなとで汚れてしまった時に洗い流しや乾かしが必要なく、簡単に綺麗にできる製品です。子犬・子猫や高齢の子はシャンプーをすることで疲れてしまうことがあるため、ドライシャンプーを使用することで負担を軽減することができます。当院では泡で出てくるタイプや原液をお湯で薄めて使用し、便による汚れも簡単に洗い流せるタイプなどいくつかご用意がございます。わんちゃんの散歩後の足拭きなどにもご利用頂けますので、お困りの方はスタッフまでお気軽にご相談下さい。

ドライシャンプーとはわんちゃんねこちゃんが排泄物や食べこぼしなとで汚れてしまった時に洗い流しや乾かしが必要なく、簡単に綺麗にできる製品です。子犬・子猫や高齢の子はシャンプーをすることで疲れてしまうことがあるため、ドライシャンプーを使用することで負担を軽減することができます。当院では泡で出てくるタイプや原液をお湯で薄めて使用し、便による汚れも簡単に洗い流せるタイプなどいくつかご用意がございます。わんちゃんの散歩後の足拭きなどにもご利用頂けますので、お困りの方はスタッフまでお気軽にご相談下さい。

愛玩動物看護師 浅見

膝蓋骨脱臼(2023/08/08)

膝蓋骨が正常な位置から内側または外側に外れてしまう状態を膝蓋骨脱臼といいます。小型犬は成長期の骨、靭帯、筋肉の異常により子犬の時から外れやすい事が多く、また事故など外的要因で脱臼することもあります。症状は無症状のことが多いですが、足を上げる、跛行するといった歩行異常が見られることがあります。悪化すると関節炎や靭帯損傷を引き起こすことがあるため、脱臼の程度によっては早期の外科手術をすすめることがあります。現在豊玉病院と石神井病院で膝の触診キャンペーンを行っています。膝蓋骨脱臼の有無やグレードなどを診断します。ぜひこの機会に膝蓋骨脱臼のチェックをしてみてはいかがでしょうか。

膝蓋骨が正常な位置から内側または外側に外れてしまう状態を膝蓋骨脱臼といいます。小型犬は成長期の骨、靭帯、筋肉の異常により子犬の時から外れやすい事が多く、また事故など外的要因で脱臼することもあります。症状は無症状のことが多いですが、足を上げる、跛行するといった歩行異常が見られることがあります。悪化すると関節炎や靭帯損傷を引き起こすことがあるため、脱臼の程度によっては早期の外科手術をすすめることがあります。現在豊玉病院と石神井病院で膝の触診キャンペーンを行っています。膝蓋骨脱臼の有無やグレードなどを診断します。ぜひこの機会に膝蓋骨脱臼のチェックをしてみてはいかがでしょうか。

獣医師 野口

パピークラス(2023/08/03)

当院では、5ヶ月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。JAHA認定の家庭犬しつけインストラクターが担当しております。犬の社会化期が約14週齢までと言われているため、できるだけ早い時期に参加して頂けるよう、当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種し1週間経った時から参加が可能です。事前に獣医師の健康チェックを受けてからのご参加となります。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

当院では、5ヶ月未満の子犬を対象にパピークラスを開催しています。JAHA認定の家庭犬しつけインストラクターが担当しております。犬の社会化期が約14週齢までと言われているため、できるだけ早い時期に参加して頂けるよう、当院のパピークラスは混合ワクチンを2回接種し1週間経った時から参加が可能です。事前に獣医師の健康チェックを受けてからのご参加となります。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

動物看護師、JAHA認定家庭犬しつけインストラクター 天川

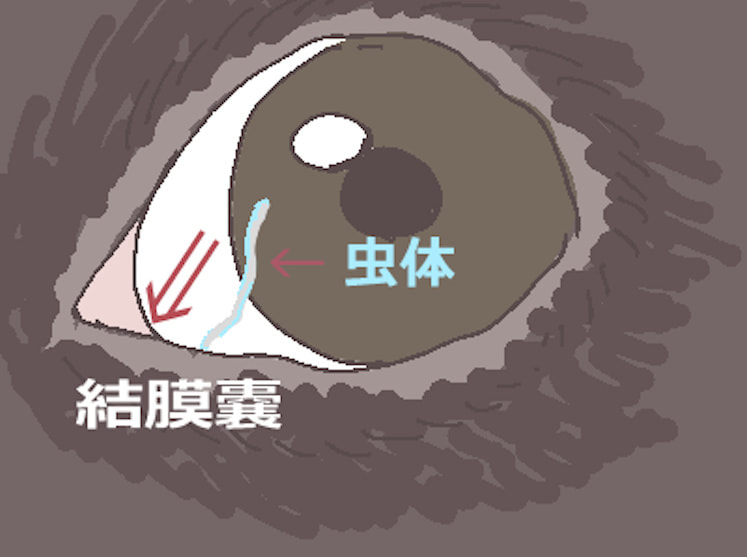

東洋眼虫症(2023/07/31)

東洋眼虫症とは、東洋眼虫という、10-20mmほどの細長い虫体をした寄生虫が眼(結膜嚢)に寄生する病気です。東洋眼虫は、メマトイというショウジョウバエの一種が媒介し、犬や猫の涙液を摂食する際に感染します。西日本を中心に分布するとされていますが、当院でも感染症例が見られています。犬の東洋眼虫症では、臨床症状が目立たないことも多いですが、ときに粘液膿性の眼脂や流涙、結膜炎などを生じることもあります。診断は目視で眼の中の虫体を確認することで行い、治療には物理的な虫体の除去と、線虫の駆除薬の投与を行います。東洋眼虫は人間にも寄生する事があり、人獣共通感染症が懸念される疾患です。そのため、犬や猫での感染が見られた場合は、即座に治療を行っていくことが大切です。

東洋眼虫症とは、東洋眼虫という、10-20mmほどの細長い虫体をした寄生虫が眼(結膜嚢)に寄生する病気です。東洋眼虫は、メマトイというショウジョウバエの一種が媒介し、犬や猫の涙液を摂食する際に感染します。西日本を中心に分布するとされていますが、当院でも感染症例が見られています。犬の東洋眼虫症では、臨床症状が目立たないことも多いですが、ときに粘液膿性の眼脂や流涙、結膜炎などを生じることもあります。診断は目視で眼の中の虫体を確認することで行い、治療には物理的な虫体の除去と、線虫の駆除薬の投与を行います。東洋眼虫は人間にも寄生する事があり、人獣共通感染症が懸念される疾患です。そのため、犬や猫での感染が見られた場合は、即座に治療を行っていくことが大切です。

獣医師 白石

第44回社内木鶏会(2023/07/28)

先日、人間力を高めるための第44回社内木鶏会を開催致しました。今回は致知7月号【学を為す 故に書を読む】をテーマに、感想を語り合いました。高校部活動の強豪校である、中村学園女子高等学校剣道部監督の岩城さん、箕面自由学園高等学校チアリーダー部監督の野田さんの対談の中からは、失敗を恐れず積極的に挑み続ける姿勢の大切さと、お互いの素晴らしいところを認め合い、人間的に成長していくことでさらによりよいチームとなっていくということを学びました。ホンド動物病院も、木鶏会を続ける中でさらにチームとして成長し、皆さんによりよい医療、サービスを提供していく努力を続けてまいります。

獣医師 白石

根尖周囲病巣・歯瘻(2023/07/25)

歯の根っこ(根尖)の周囲に炎症が生じ、膿が溜まり周囲の組織が破壊されていく状態を根尖周囲病巣と言います。歯周病の悪化や、歯の内部の炎症(歯髄炎)により生じます。進行すると歯肉や皮膚に穴が開き、膿が出るようになります。歯肉から排膿がある場合は内歯瘻、皮膚からの排膿は外歯瘻と表現されます。犬では上顎の奥歯の破折や歯周病から、目の下の部分の外歯瘻が認められることが多いです。気になる症状がある場合はお早めにご相談下さい。

歯の根っこ(根尖)の周囲に炎症が生じ、膿が溜まり周囲の組織が破壊されていく状態を根尖周囲病巣と言います。歯周病の悪化や、歯の内部の炎症(歯髄炎)により生じます。進行すると歯肉や皮膚に穴が開き、膿が出るようになります。歯肉から排膿がある場合は内歯瘻、皮膚からの排膿は外歯瘻と表現されます。犬では上顎の奥歯の破折や歯周病から、目の下の部分の外歯瘻が認められることが多いです。気になる症状がある場合はお早めにご相談下さい。

獣医師 臼井

肛門腺絞り(2023/07/21)

肛門腺とは肛門の左右に一対ある分泌腺の事をいいます。肛門腺に分泌物が過剰に溜まってしまうと、炎症を起こしてしまったり破裂してしまう恐れがあります。そのために、定期的に肛門腺絞りを行う必要があります。

肛門腺とは肛門の左右に一対ある分泌腺の事をいいます。肛門腺に分泌物が過剰に溜まってしまうと、炎症を起こしてしまったり破裂してしまう恐れがあります。そのために、定期的に肛門腺絞りを行う必要があります。

⚪︎お尻をよく気にする

⚪︎お尻を舐める

⚪︎お尻を地面にこする

⚪︎お尻の匂いがきつい

このような様子が見られたら肛門腺に分泌物が溜まっているサインかもしれません。月に1〜2回は肛門腺絞りを行いましょう。

愛玩動物看護師 文字

肥満細胞腫(2023/07/18)

肥満細胞腫は、体の中の“肥満細胞”という細胞が腫瘍化したもので皮膚にできることが多く、その他、皮下や粘膜、筋肉、内臓などにできることもあります。悪性度は動物種(犬or猫)、発生した場所などにより様々です。皮膚に発生する場合は、イボのようなものだったり、脂肪の塊のように見えたり、皮膚炎のように赤くなることもあり、見た目で判断することはできません。また大きくなったり小さくなったりすることも多く、小さくなったからといって安心はできません。

肥満細胞腫は、体の中の“肥満細胞”という細胞が腫瘍化したもので皮膚にできることが多く、その他、皮下や粘膜、筋肉、内臓などにできることもあります。悪性度は動物種(犬or猫)、発生した場所などにより様々です。皮膚に発生する場合は、イボのようなものだったり、脂肪の塊のように見えたり、皮膚炎のように赤くなることもあり、見た目で判断することはできません。また大きくなったり小さくなったりすることも多く、小さくなったからといって安心はできません。

早期に切除すれば経過が良いこともあるため、皮膚に異常を見つけた時は念のため早めに診察を受けていただくことをおすすめします。

獣医師 土肥

爪切りについて(2023/07/14)

ワンちゃんネコちゃんのお手入れのひとつに爪切りがあります。爪が伸びすぎると、爪が肉球に刺さってしまったり、絨毯や畳に引っかかってしまうなどの危険があります。そのため、月1回程度の爪切りを行うことをオススメします。爪を切る際は、ワンちゃんネコちゃんの爪の中心には血管や神経が存在するので、それらを切らないようにするのがポイントです。ご自宅で切るのが難しい場合は、当院でも爪切りを行っておりますのでお気軽にお声掛けください。

ワンちゃんネコちゃんのお手入れのひとつに爪切りがあります。爪が伸びすぎると、爪が肉球に刺さってしまったり、絨毯や畳に引っかかってしまうなどの危険があります。そのため、月1回程度の爪切りを行うことをオススメします。爪を切る際は、ワンちゃんネコちゃんの爪の中心には血管や神経が存在するので、それらを切らないようにするのがポイントです。ご自宅で切るのが難しい場合は、当院でも爪切りを行っておりますのでお気軽にお声掛けください。

愛玩動物看護師 田中

お盆休みのご案内(2023/07/13)

8/13(日)〜8/16(水)は休診とさせて頂きます。緊急の場合のみ、10時〜16時まで予約診療を行います。必ずお電話でご連絡の上ご来院下さい。なお、病院により対応日が異なるためご注意ください。 詳しくはコチラを御覧ください。

対応日

豊玉病院 8/13、8/15、8/16 (8/14は休診)

春日町病院 8/14 (8/13、15、16は休診)

石神井病院 全日休診

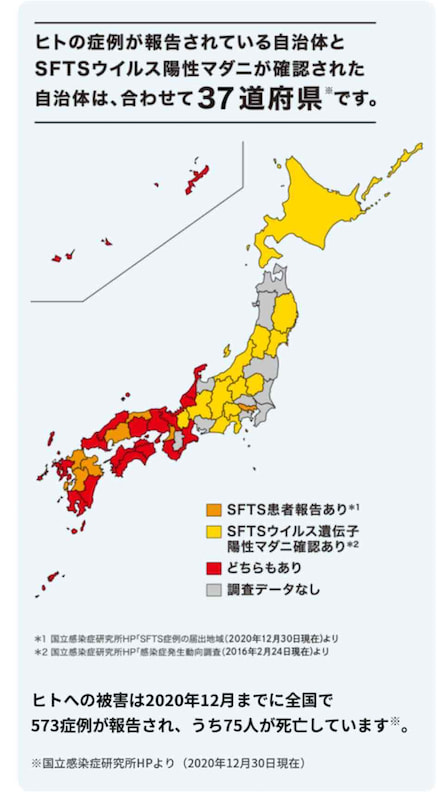

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)(2023/07/11)

ウイルスを保有するマダニに咬まれることで犬猫だけでなく人にも感染し、発症すると致死率が高い危険な病気です。主に西日本で、マダニが活発に活動する春~秋に多くの発生が報告されています。人が部屋の中へ持ち込んでしまうこともあるため、室内飼いの場合でもマダニの予防はしっかりと行うことが大切です。当院では数種類の予防薬をご用意しておりますので、何か気になることがあればお気軽にご相談ください。

ウイルスを保有するマダニに咬まれることで犬猫だけでなく人にも感染し、発症すると致死率が高い危険な病気です。主に西日本で、マダニが活発に活動する春~秋に多くの発生が報告されています。人が部屋の中へ持ち込んでしまうこともあるため、室内飼いの場合でもマダニの予防はしっかりと行うことが大切です。当院では数種類の予防薬をご用意しておりますので、何か気になることがあればお気軽にご相談ください。

獣医師 清藤

狂犬病予防接種(2023/07/07)

狂犬病とは全ての哺乳類や鳥類に感染する人獣共通感染症です。有効な治療法が存在しないため、感染すると致死率100%と非常に怖い感染症です。日本では狂犬病予防法により年1回の狂犬病ワクチンの接種が義務付けられています。また練馬区にお住まいの場合は、狂犬病予防接種の手続きを当院で代行して行っています。接種がまだの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

狂犬病とは全ての哺乳類や鳥類に感染する人獣共通感染症です。有効な治療法が存在しないため、感染すると致死率100%と非常に怖い感染症です。日本では狂犬病予防法により年1回の狂犬病ワクチンの接種が義務付けられています。また練馬区にお住まいの場合は、狂犬病予防接種の手続きを当院で代行して行っています。接種がまだの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

愛玩動物看護師 本多

潜在精巣(2023/07/03)

精巣が陰嚢内へと下降せず、腹腔内や鼠径部に停留してしまう状態のことを言います。特異的な症状はないため、陰嚢内に精巣が二つ下りて来ているか、触診をして確認を行います。潜在精巣の場合には精巣腫瘍の発生頻度が上がると言われています。特に中年齢以降ではそのリスクが高まるため、予防として、若齢での精巣摘出手術をお勧めしています。精巣が触れない様子など、気になる身体の所見があればお気軽にご相談下さい。

精巣が陰嚢内へと下降せず、腹腔内や鼠径部に停留してしまう状態のことを言います。特異的な症状はないため、陰嚢内に精巣が二つ下りて来ているか、触診をして確認を行います。潜在精巣の場合には精巣腫瘍の発生頻度が上がると言われています。特に中年齢以降ではそのリスクが高まるため、予防として、若齢での精巣摘出手術をお勧めしています。精巣が触れない様子など、気になる身体の所見があればお気軽にご相談下さい。

獣医師 池田

熱中症対策(2023/06/30)

梅雨の時期となり、気温や湿度が上がるこの時期は熱中症に注意が必要です。熱中症対策として

梅雨の時期となり、気温や湿度が上がるこの時期は熱中症に注意が必要です。熱中症対策として

・お散歩はなるべく早朝か夕方の涼しい時間帯に行く

・犬の体に冷却グッズを活用する

・室内にいる場合でも、いつでもお水を飲めるようにする

・温度管理、湿度管理に気をつける (温度26℃、湿度50℃が目安です)

以上が効果的です。病院でも温度や湿度管理には気をつけていますが、暑い寒いなどがあればお気軽にお申し付けください。

動物看護師 児玉

膿皮症(2023/06/27)

夏になると多くなる犬の皮膚病の1つに膿皮症があります。膿皮症は健康な皮膚にもいる常在菌が過剰に増えることによって起こる皮膚病です。原因として高温多湿な環境、アレルギー、免疫力の低下などによる皮膚のバリア機能の低下が関係しています。症状として、発疹や痒み、脱毛を伴うこともあります。膿皮症の治療は抗生剤の内服の他に、シャンプー療法など日常ケアがとても重要です。症状が悪化するとより重度の皮膚炎に進行し、治療に時間がかかってしまうことがあります。気になる皮膚の症状がありましたらお早めにご相談ください。

夏になると多くなる犬の皮膚病の1つに膿皮症があります。膿皮症は健康な皮膚にもいる常在菌が過剰に増えることによって起こる皮膚病です。原因として高温多湿な環境、アレルギー、免疫力の低下などによる皮膚のバリア機能の低下が関係しています。症状として、発疹や痒み、脱毛を伴うこともあります。膿皮症の治療は抗生剤の内服の他に、シャンプー療法など日常ケアがとても重要です。症状が悪化するとより重度の皮膚炎に進行し、治療に時間がかかってしまうことがあります。気になる皮膚の症状がありましたらお早めにご相談ください。

獣医師 野口

猫の関節炎(2023/06/19)

猫の変形性関節症・変形性脊椎症は、中〜高齢猫の60-90%が抱えているとされる関節炎のひとつです。しかし、変形性関節症・変形性関節症により活動量が落ちていても、年のせいだと感じたり、はっきりとした症状が出ないケースもあるため、飼い主が気付かないことも多い病気です。診断にはレントゲン検査を用い、手根(手首)や肘、肩、膝関節及び脊椎に炎症がないかを確認していきます。治療には、疼痛の緩和を目的とした消炎鎮痛剤の他、関節保護作用のあるサプリメントを推奨することがあります。ジャンプしなくなった、段差から飛び降りなくなった、爪とぎの頻度が減った、おもちゃで遊ばなくなったなど、活動性に変化が見られる場合はお気軽にご相談ください。

猫の変形性関節症・変形性脊椎症は、中〜高齢猫の60-90%が抱えているとされる関節炎のひとつです。しかし、変形性関節症・変形性関節症により活動量が落ちていても、年のせいだと感じたり、はっきりとした症状が出ないケースもあるため、飼い主が気付かないことも多い病気です。診断にはレントゲン検査を用い、手根(手首)や肘、肩、膝関節及び脊椎に炎症がないかを確認していきます。治療には、疼痛の緩和を目的とした消炎鎮痛剤の他、関節保護作用のあるサプリメントを推奨することがあります。ジャンプしなくなった、段差から飛び降りなくなった、爪とぎの頻度が減った、おもちゃで遊ばなくなったなど、活動性に変化が見られる場合はお気軽にご相談ください。

獣医師 白石

第43回社内木鶏会(2023/06/18)

先日、人間力を高めるための第43回社内木鶏会を開催致しました。今回は致知6月号【わが人生の詩】をテーマに、感想を語り合いました。足りない物ばかりに目を向けるのではなく、満足することを知り、心豊かに過ごしていく大切さ(老子)、相手の命を喜ばせる世界まで入り込もうとする献身的な気持ちの重要性(坂田道信 氏)など、スタッフ皆で語り合うことが出来ました。自分自身の軸や支えとなるよき言葉を見つけ心に抱き、自らの使命を全うし皆様に還元出来るよう今後も精進して参ります。

愛玩動物看護師 杉田

梅雨の時期に気をつけること(2023/06/16)

梅雨に入り、高温多湿が続く季節になりました。この時期はわんちゃんやねこちゃんにとって、皮膚トラブルが増加しやすくなります。被毛に覆われている体は、湿度が高くなることで細菌が繁殖し、皮膚疾患に繋がります。定期的なシャンプーやブラッシングを行い、ベットやマットなどはこまめに洗濯し、清潔な状態を保ちましょう。

梅雨に入り、高温多湿が続く季節になりました。この時期はわんちゃんやねこちゃんにとって、皮膚トラブルが増加しやすくなります。被毛に覆われている体は、湿度が高くなることで細菌が繁殖し、皮膚疾患に繋がります。定期的なシャンプーやブラッシングを行い、ベットやマットなどはこまめに洗濯し、清潔な状態を保ちましょう。

愛玩動物看護師 山口

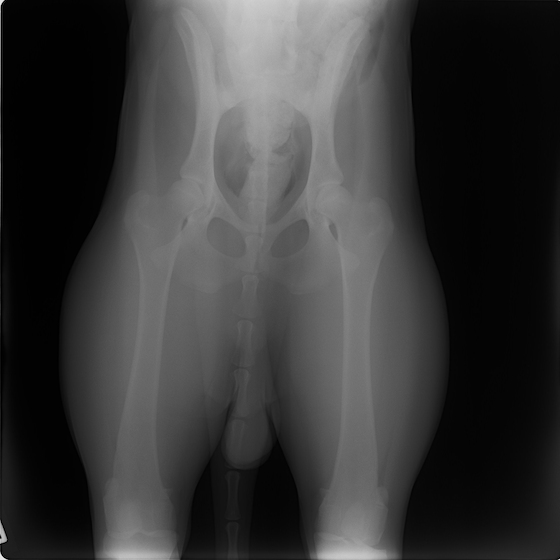

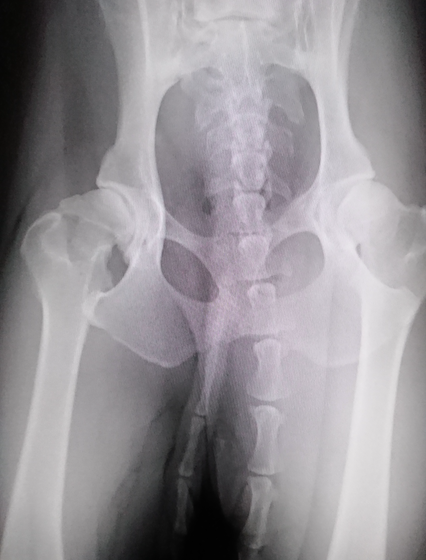

股関節形成不全(2023/06/15)

股関節形成不全は、レトリバー種などの大型犬に多く認められる整形外科疾患です。若い時は関節の緩みから生じる痛み、中高齢期からは関節炎での痛みにより運動障害が認められます。症状としては腰を左右に振るように歩く、うさぎ跳び様の走行があります。また車に乗るのに苦労したり、お座りの姿勢がきちんとできないこともあります。触診や画像のような骨盤のレントゲン検査で診断ができますので、上記の症状が認められる場合はお気軽にご相談ください。

獣医師 臼井

クレートトレーニング(2023/06/09)

お家のわんちゃんはクレートが好きですか。クレートに入ることが出来ると、

お家のわんちゃんはクレートが好きですか。クレートに入ることが出来ると、

・災害時の同行避難ができる

・車での移動が安全にできる

・出先でもクレート内でリラックスすることができる

など多くのメリットがあります。クレートに慣らすためには、寝床として置いておくなど、日常的に使えるようにしておきましょう。またクレートの中でご飯を与えたり、自分から入ることができたらご褒美を与えるなど、「クレートに入ると良い事がある」と印象付ける事がポイントです。

動物看護師 内山

心臓弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症)(2023/06/07)

弁膜症は中年齢〜高齢の小型犬に多く見られる心臓病で、初期の段階では、心臓が代償機構を駆使し病気で起きる不具合を補ってくれる為、全身に大きな影響は出ず症状はない、またはあっても軽度です。しかし、頑張り続けた心臓が限界を迎え血液を十分に送れなくなると、心不全という状態になり日常生活に支障をきたします。弁膜症による急変は、一般的に高温多湿の季節に多いと言われています。人と違い初期症状を自覚しても言葉にできないワンちゃんのために、高齢期にさしかかったら健診を受けていただくことをおすすめします。7月は心臓検診キャンペーンを予定しています。お気軽にご相談ください。

弁膜症は中年齢〜高齢の小型犬に多く見られる心臓病で、初期の段階では、心臓が代償機構を駆使し病気で起きる不具合を補ってくれる為、全身に大きな影響は出ず症状はない、またはあっても軽度です。しかし、頑張り続けた心臓が限界を迎え血液を十分に送れなくなると、心不全という状態になり日常生活に支障をきたします。弁膜症による急変は、一般的に高温多湿の季節に多いと言われています。人と違い初期症状を自覚しても言葉にできないワンちゃんのために、高齢期にさしかかったら健診を受けていただくことをおすすめします。7月は心臓検診キャンペーンを予定しています。お気軽にご相談ください。

獣医師 土肥

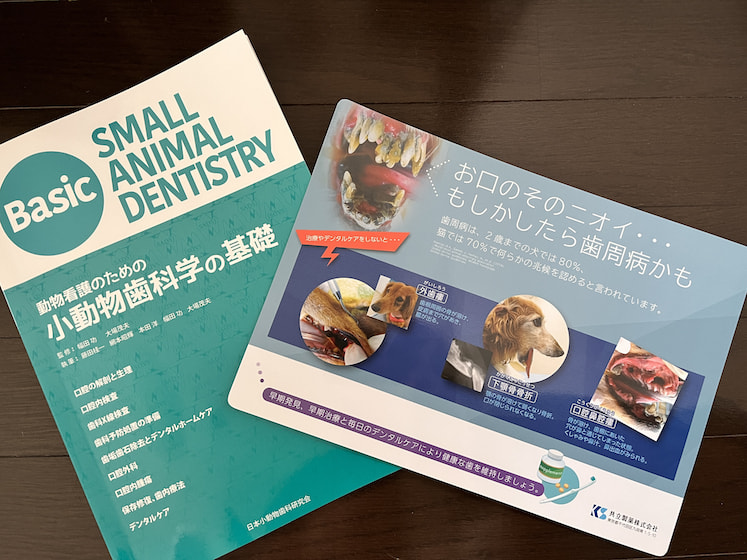

セミナー報告(2023/06/01)

先日、日本小動物歯科研究会の「動物看護のための小動物歯科学セミナー」を受講しました。このセミナーでは小動物の口腔内の構造や歯科疾患の患者さんに対するサポートの方法、歯周病が他の臓器にもたらす影響などについて学びました。歯周病は口腔内だけの病気だと思われがちですが、増えた口腔内の細菌は腎臓や肝臓、心臓に広がり炎症を引き起こすことがあります。今後も歯科疾患のわんちゃんねこちゃんのサポートや日常のデンタルケアなど、飼い主様と共にわんちゃんねこちゃんの健康をサポートできるよう精進して参ります。

先日、日本小動物歯科研究会の「動物看護のための小動物歯科学セミナー」を受講しました。このセミナーでは小動物の口腔内の構造や歯科疾患の患者さんに対するサポートの方法、歯周病が他の臓器にもたらす影響などについて学びました。歯周病は口腔内だけの病気だと思われがちですが、増えた口腔内の細菌は腎臓や肝臓、心臓に広がり炎症を引き起こすことがあります。今後も歯科疾患のわんちゃんねこちゃんのサポートや日常のデンタルケアなど、飼い主様と共にわんちゃんねこちゃんの健康をサポートできるよう精進して参ります。

愛玩動物看護師 杉田

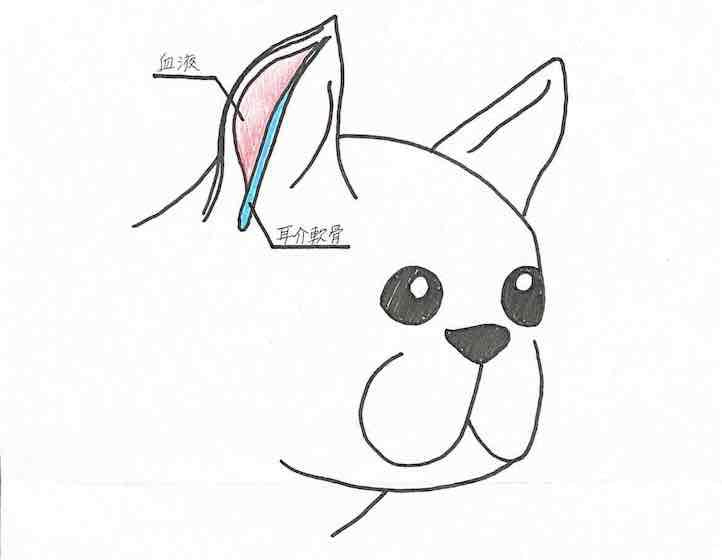

耳血腫(2023/05/29)

耳を掻く・頭を振ることなどが刺激となり、耳介(耳たぶ)の皮膚と軟骨の間に血液が溜まってしまう病気です。多くの場合、外耳炎などの耳の痒みを伴う疾患を併発しています。耳血腫は不快感を伴う上、進行すると耳の変形を起こしてしまうこともあります。内科治療としては、耳介に溜まった血液を抜く処置と、痒みの原因への対応を並行して行っていきますが、再発を繰り返す場合には外科手術が必要になることもあります。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

獣医師 清藤

換毛期(2023/05/27)

人が衣替えをするように、わんちゃんねこちゃんは気候に合わせ毛が抜け替わることによって、気温や湿度の変化に対応しています。暖かくなる春と、寒くなる秋ごろは古い毛が抜け新しい毛に生え変わる換毛期と呼ばれています。特に春から夏は抜け毛が多くなり放っておくと、毛玉になったり通気性が悪くなり皮膚のトラブルに繋がります。換毛期にはブラッシングとシャンプーでの被毛のお手入れを強化し、皮膚の環境を整えてあげましょう。

人が衣替えをするように、わんちゃんねこちゃんは気候に合わせ毛が抜け替わることによって、気温や湿度の変化に対応しています。暖かくなる春と、寒くなる秋ごろは古い毛が抜け新しい毛に生え変わる換毛期と呼ばれています。特に春から夏は抜け毛が多くなり放っておくと、毛玉になったり通気性が悪くなり皮膚のトラブルに繋がります。換毛期にはブラッシングとシャンプーでの被毛のお手入れを強化し、皮膚の環境を整えてあげましょう。

愛玩動物看護師 町田

症例報告(2023/05/23)

皮膚科・耳科のページに、「猫の炎症性ポリープの症例」を追加致しました。本症例は、慢性的な耳漏が認められており、点耳薬や内服薬による治療を行っても改善が認められませんでした。当院でのオトスコープ(耳の内視鏡)を用いた観察により、耳道内に腫瘤性病変(ポリープ)が確認出来ました。その後、専門施設においてポリープ除去を行い、現在も良好な経過を辿っております。オトスコープを用いた観察により、これまでよりも耳の中の様子を詳細に観察することが出来ます。気になる症状がある場合にはお気軽にご相談下さい。

皮膚科・耳科のページに、「猫の炎症性ポリープの症例」を追加致しました。本症例は、慢性的な耳漏が認められており、点耳薬や内服薬による治療を行っても改善が認められませんでした。当院でのオトスコープ(耳の内視鏡)を用いた観察により、耳道内に腫瘤性病変(ポリープ)が確認出来ました。その後、専門施設においてポリープ除去を行い、現在も良好な経過を辿っております。オトスコープを用いた観察により、これまでよりも耳の中の様子を詳細に観察することが出来ます。気になる症状がある場合にはお気軽にご相談下さい。

獣医師 池田

第42回社内木鶏会(2023/05/19)

人間力を高めるための第42回社内木鶏会を開催致しました。今回は致知5月号【不惜身命 但惜身命】をテーマに、感想を語り合いました。今取り組んでいる仕事は誰の為になっているのか都度振り返る大切さ(シャトレーゼホールディングス会長の齊藤 寛 氏)や、身体に無理がきく間は無理してでも自分自身の向上を求めていくことが重要である(プロ野球イチロー選手)ことなど、仕事に取り組む際の重要な心持ちをスタッフ皆で語り合うことが出来ました。今回のテーマである「不惜身命 但惜身命」の通り、途中で倒れることなく誰にも負けない努力を継続していき、皆様に喜んで頂ける医療を提供出来るよう精進して参ります。

愛玩動物看護師 佐藤

クッシング症候群(2023/05/16)

クッシング症候群とは脳の下垂体もしくは副腎の異常によって、「コルチゾール」という身体の代謝や免疫に関わるホルモンが過剰に産生される病気です。特徴的な症状として、飲水量・尿量の増加、食欲の増加、肥満、脱毛などが見られます。また免疫力が落ちるため、膀胱炎や皮膚炎が治りにくくなることがあります。クッシング症候群は様々な合併症を引き起こすリスクがあるため、早期治療が大切です。診断は血液検査や画像検査によって行います。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

クッシング症候群とは脳の下垂体もしくは副腎の異常によって、「コルチゾール」という身体の代謝や免疫に関わるホルモンが過剰に産生される病気です。特徴的な症状として、飲水量・尿量の増加、食欲の増加、肥満、脱毛などが見られます。また免疫力が落ちるため、膀胱炎や皮膚炎が治りにくくなることがあります。クッシング症候群は様々な合併症を引き起こすリスクがあるため、早期治療が大切です。診断は血液検査や画像検査によって行います。気になる症状がございましたらお早めにご相談ください。

獣医師 野口

シニアクラス(2023/05/13)

当院では7歳以上のワンちゃんを対象にシニアクラスを開催しています。シニア犬は人と同様、若い時に比べると身体や性格に様々な変化が起こることがあります。シニアクラスでは、そのような変化にご家族が戸惑わず楽しく暮らせるように、健康チェックポイントやご自宅でできるリハビリテーションの方法など、シニア犬と一緒に暮らす上で重要な情報をご紹介致します。興味がある方はスタッフまでお気軽にお声掛けください。

当院では7歳以上のワンちゃんを対象にシニアクラスを開催しています。シニア犬は人と同様、若い時に比べると身体や性格に様々な変化が起こることがあります。シニアクラスでは、そのような変化にご家族が戸惑わず楽しく暮らせるように、健康チェックポイントやご自宅でできるリハビリテーションの方法など、シニア犬と一緒に暮らす上で重要な情報をご紹介致します。興味がある方はスタッフまでお気軽にお声掛けください。

愛玩動物看護師 浅見

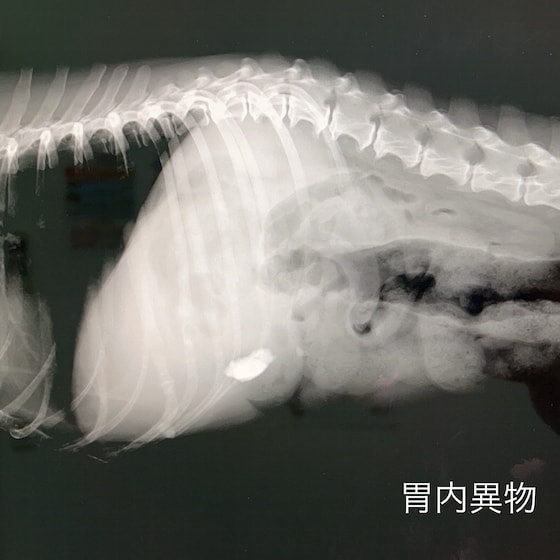

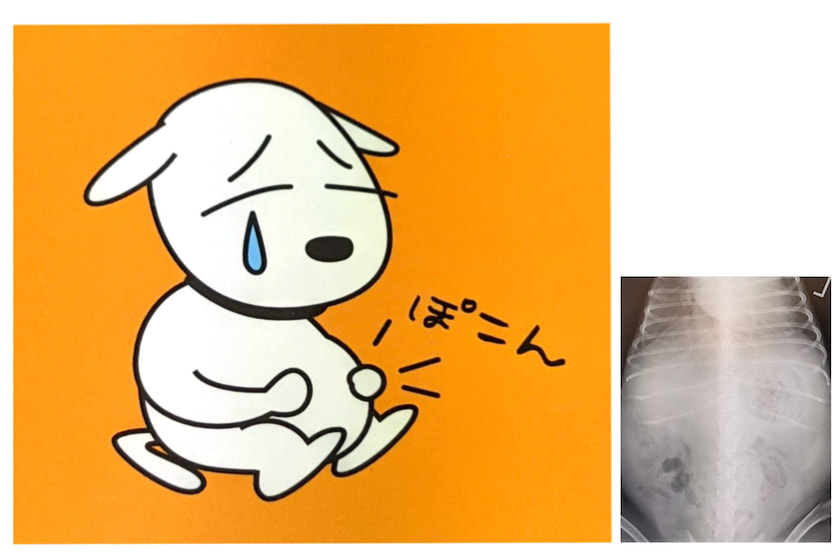

異物誤飲(2023/05/08)

わんちゃんやねこちゃんが、おもちゃなどの異物を誤って飲み込んでしまうことがあります。異物が消化管に詰まると、食欲不振や頻回の嘔吐などの症状が見られ、重度の場合、消化管内の潰瘍や壊死を引き起こすこともあります。早期に気づくことが出来れば、催吐処置で吐き出させることが可能な場合もありますが、飲み込んだ異物の種類や大きさ等によっては内視鏡や開腹手術で異物を除去しなければならないこともあります。おもちゃで遊んでいる時は注意深く様子を見てあげましょう。

わんちゃんやねこちゃんが、おもちゃなどの異物を誤って飲み込んでしまうことがあります。異物が消化管に詰まると、食欲不振や頻回の嘔吐などの症状が見られ、重度の場合、消化管内の潰瘍や壊死を引き起こすこともあります。早期に気づくことが出来れば、催吐処置で吐き出させることが可能な場合もありますが、飲み込んだ異物の種類や大きさ等によっては内視鏡や開腹手術で異物を除去しなければならないこともあります。おもちゃで遊んでいる時は注意深く様子を見てあげましょう。

獣医師 白石

院内研修 接遇セミナー(2023/05/05)

先日、院内研修として、新入社員のスタッフを対象に接遇セミナーを行いました。立ち振る舞いや笑顔、言葉遣いなどについて学び、どのようなお声がけや心配りをすると、飼い主様のお気持ちに寄り添えるのか、などについて学びました。ロールプレイングも行い、参加した新スタッフ達も、1日も早く患者様に信頼される対応ができるようにと、一生懸命取り組んでいました。ホンド動物病院では、このようなセミナーを定期的に行い、皆様に安心して病院をご利用頂けるよう、今後も努めて参ります。

ホンド動物病院スタッフ一同

口腔鼻腔瘻(2023/05/01)

口腔鼻腔瘻(こうくうびくうろう)とは、上あごの歯に重度の歯周病を生じ、歯周ポケットの細菌が鼻の中まで入り込んでくしゃみや鼻汁・鼻血が出るような状態を示します。発生部位は犬歯に多いですが切歯や臼歯にも生じることがあります。小型犬に発生が多く、特にミニチュアダックスフントやイタリアングレーハウンド見られる傾向があります。口腔鼻腔瘻にまで進行した場合は抜歯以外に治療法がありません。また犬歯周囲の粘膜組織は歯周炎の影響で脆弱な状態なため、抜歯後は特殊な閉鎖手術を必要とします。中高齢の小型犬では、鼻汁やくしゃみなどの症状は歯牙疾患であることが多いです。気になる症状がございましたら獣医師にご相談下さい。

口腔鼻腔瘻(こうくうびくうろう)とは、上あごの歯に重度の歯周病を生じ、歯周ポケットの細菌が鼻の中まで入り込んでくしゃみや鼻汁・鼻血が出るような状態を示します。発生部位は犬歯に多いですが切歯や臼歯にも生じることがあります。小型犬に発生が多く、特にミニチュアダックスフントやイタリアングレーハウンド見られる傾向があります。口腔鼻腔瘻にまで進行した場合は抜歯以外に治療法がありません。また犬歯周囲の粘膜組織は歯周炎の影響で脆弱な状態なため、抜歯後は特殊な閉鎖手術を必要とします。中高齢の小型犬では、鼻汁やくしゃみなどの症状は歯牙疾患であることが多いです。気になる症状がございましたら獣医師にご相談下さい。

獣医師 臼井

犬や猫が食べてはいけないもの(2023/04/27)

私達が普段食べている物の中には、犬や猫が誤って食べてしまうと中毒を起こしてしまう物がいくつかあります。

私達が普段食べている物の中には、犬や猫が誤って食べてしまうと中毒を起こしてしまう物がいくつかあります。

・長ネギやニンニクなどのネギ類は貧血や血尿などの症状

・キシリトールガムは嘔吐や下痢、低血糖などの症状

・チョコレートは嘔吐や下痢、けいれんなどが起こります

他に、

・観葉植物

・ぶどう

・生の海鮮・甲殻類

などに注意しましょう。犬や猫の口の届くところに食べ物を置かない、目を離している間はケージに入れておくなどして未然に誤食を防ぐようにしましょう!

愛玩動物看護師 本多

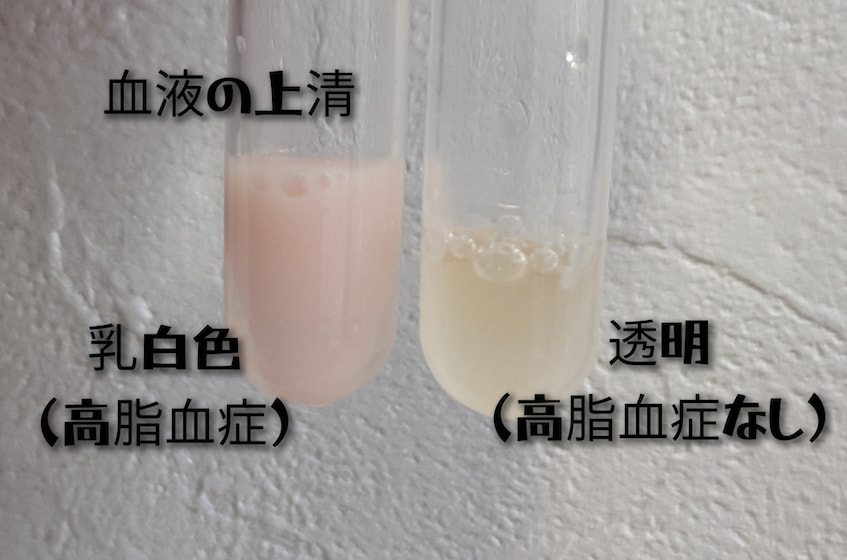

犬の脂質代謝異常(高脂血症)(2023/04/26)

脂質代謝異常症(高脂血症)は血液中の脂質(中性脂肪、コレステロール、またはその両方)が異常に高いことを指し、遺伝など特定の品種に関連するもの、または他の疾患に続発するものに分けられます。ミニチュア・シュナウザーやシェットランド・シープドッグは、遺伝的な素因が関わっていると考えられています。他の疾患に続発するものとしては、糖尿病、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患の結果であることが多々あります。これらの疾患以外に、膵炎、胆汁鬱滞、タンパク漏出性腸症、肥満、高脂肪食などによっても起こります。合併症として膵炎、肝疾患、動脈硬化症、眼疾患、および全般性発作などがあり、時に命に関わる重大な問題に発展します。高脂血症は、それ単独では特徴的な症状を出すことは少ないため、早期発見には健康診断が必要です。もし健康診断で高脂血症を指摘された場合は、早めに原因を特定・治療し合併症を予防しましょう。

脂質代謝異常症(高脂血症)は血液中の脂質(中性脂肪、コレステロール、またはその両方)が異常に高いことを指し、遺伝など特定の品種に関連するもの、または他の疾患に続発するものに分けられます。ミニチュア・シュナウザーやシェットランド・シープドッグは、遺伝的な素因が関わっていると考えられています。他の疾患に続発するものとしては、糖尿病、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患の結果であることが多々あります。これらの疾患以外に、膵炎、胆汁鬱滞、タンパク漏出性腸症、肥満、高脂肪食などによっても起こります。合併症として膵炎、肝疾患、動脈硬化症、眼疾患、および全般性発作などがあり、時に命に関わる重大な問題に発展します。高脂血症は、それ単独では特徴的な症状を出すことは少ないため、早期発見には健康診断が必要です。もし健康診断で高脂血症を指摘された場合は、早めに原因を特定・治療し合併症を予防しましょう。

獣医師 土肥

脂漏症(2023/04/18)

皮膚の新陳代謝が通常より速まり、角化(ターンオーバー)に異常が生じている状態を脂漏症といいます。皮膚が乾燥してフケが増えるタイプと、皮脂が過剰に分泌されることでべたつきや悪臭を伴う2つのタイプに分類されます。若齢で発症した場合は遺伝性のものが多く、その他の原因として感染、内分泌疾患、アレルギーなどが挙げられます。治療としては適切なスキンケアが重要となり、内服や食事管理も併せて必要となることもあります。気になる症状がある場合にはご相談下さい。

皮膚の新陳代謝が通常より速まり、角化(ターンオーバー)に異常が生じている状態を脂漏症といいます。皮膚が乾燥してフケが増えるタイプと、皮脂が過剰に分泌されることでべたつきや悪臭を伴う2つのタイプに分類されます。若齢で発症した場合は遺伝性のものが多く、その他の原因として感染、内分泌疾患、アレルギーなどが挙げられます。治療としては適切なスキンケアが重要となり、内服や食事管理も併せて必要となることもあります。気になる症状がある場合にはご相談下さい。

獣医師 清藤

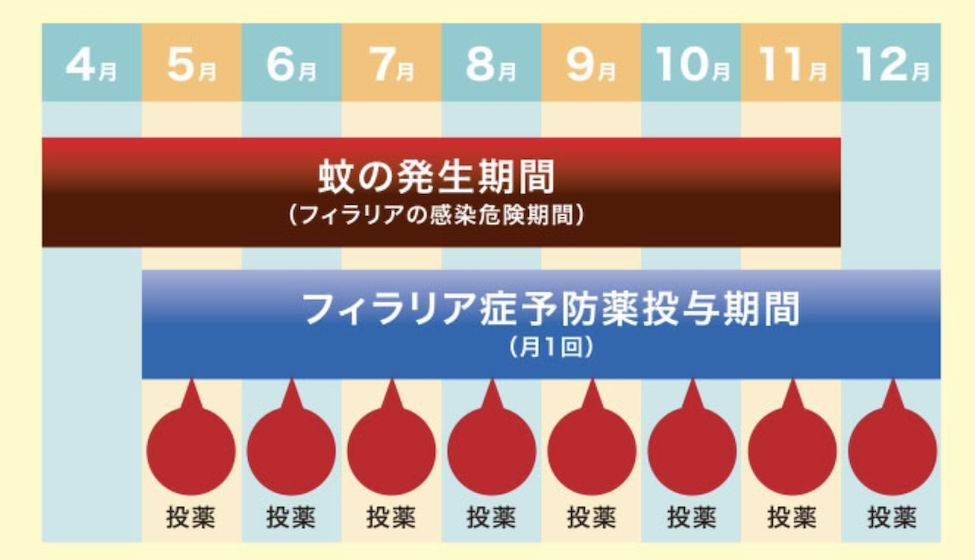

フィラリア予防(2023/04/14)

フィラリア症とは、蚊が吸血することによって感染する寄生虫疾患です。フィラリア(犬糸条虫)は肺動脈や心臓に寄生します。フィラリア症の寄生により血流の流れが妨げられ、様々な障害が発生し、死に至る場合もある怖い病気です。フィラリア症は月に一回、予防薬を飲むことで予防することが出来ます。予防薬を投与する前に、フィラリア症に感染していないか確認する為の血液検査が必要になります。当院では5月〜12月までの投与をお勧めしておりますので、まだ検査を受けられてない方は5月までにご来院下さい。

フィラリア症とは、蚊が吸血することによって感染する寄生虫疾患です。フィラリア(犬糸条虫)は肺動脈や心臓に寄生します。フィラリア症の寄生により血流の流れが妨げられ、様々な障害が発生し、死に至る場合もある怖い病気です。フィラリア症は月に一回、予防薬を飲むことで予防することが出来ます。予防薬を投与する前に、フィラリア症に感染していないか確認する為の血液検査が必要になります。当院では5月〜12月までの投与をお勧めしておりますので、まだ検査を受けられてない方は5月までにご来院下さい。

愛玩動物看護師 山口

2023年度入社式(2023/04/09)

本日、2023年度入社式を行いました。新型コロナウイルスに関する制限が徐々に緩和されており、久々に社員が一堂に会して入社式を実施することが出来ました。入社式では、院長挨拶や辞令の交付が行われ、新入社員からも一言ずつ今後の抱負などを述べて貰いました。皆とても謙虚な姿勢ではありながら、これから歩む道のりへの強い気持ちを感じさせてくれました。今年も3名の新入社員を迎え、スタッフ一同気持ちを新たに、皆様に寄り添える病院作りに努めて参ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

本日、2023年度入社式を行いました。新型コロナウイルスに関する制限が徐々に緩和されており、久々に社員が一堂に会して入社式を実施することが出来ました。入社式では、院長挨拶や辞令の交付が行われ、新入社員からも一言ずつ今後の抱負などを述べて貰いました。皆とても謙虚な姿勢ではありながら、これから歩む道のりへの強い気持ちを感じさせてくれました。今年も3名の新入社員を迎え、スタッフ一同気持ちを新たに、皆様に寄り添える病院作りに努めて参ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ご挨拶(2023/04/06)

本年度から愛玩動物看護師として勤務させて頂きます、児玉美和と申します。学生時代では動物看護、グルーミング、しつけについて学びました。飼い主様と大切なわんちゃんねこちゃんに寄り添い、親しみやすい愛玩動物看護師になれるよう日々精進して参ります。

宜しくお願い致します。

愛玩動物看護師 児玉美和

本年度より愛玩動物看護師として勤務させて頂いてます、田中優渚と申します。学生時代は動物看護をはじめ、グルーミングや家庭犬のしつけについて学びました。飼い主様に些細なことでも相談して貰えるような愛玩動物看護師になれるように日々努力して参りますので、宜しくお願い致します。

愛玩動物看護師 田中優渚

本年度より愛玩動物看護師として勤務させて頂くことになりました、文字未祐と申します。大学では動物看護学を始め、寄生虫学研究室に属し、主に公衆衛生学について学びました。皆様の力になれるように努力することはもちろん、気軽に相談してもらえるような親しみやすい愛玩動物看護師になりたいと思っております。宜しくお願い致します。

愛玩動物看護師 文字未祐

本年度より研修生として勤務させていただきます雨ヶ崎建斗です。大学では生化学研究室に所属し、放射線照射による細胞への影響を研究しておりました。皆様の大切なご家族の健康をサポートできるよう日々勉学に励んでまいります。どうぞよろしくお願い致します。

研修生 雨ヶ崎建斗

胃拡張捻転症候群(2023/04/03)

胃拡張捻転症候群は、胃の膨張と捻転(ねじれること)によって引き起こされる緊急疾患で、臓器や周囲組織の血流障害などから生体に様々な障害を及ぼし、短時間のうちに生命に関わる状態へ進行します。大型犬・超大型犬での発生が多いとされていますが、ミニチュアダックスフントなどの小型犬でも起こることがあります。原因は完全には解明されていませんが、食後・飲水後の激しい運動や炎症性腸疾患の他、胸郭が深いことなどが危険因子となります。流涎や腹部膨満、呼吸促迫(息が荒い、速い)などの症状が認められ、悪化すると虚脱状態になります。臨床徴候やレントゲン検査から診断し、診断が着いた時点で輸液療法、胃の減圧処置を開始し、その後、外科手術で胃の位置を整復していきます。発症からの症状の進行が早い病気のため、できるだけ早い診断・治療が必要になります。

胃拡張捻転症候群は、胃の膨張と捻転(ねじれること)によって引き起こされる緊急疾患で、臓器や周囲組織の血流障害などから生体に様々な障害を及ぼし、短時間のうちに生命に関わる状態へ進行します。大型犬・超大型犬での発生が多いとされていますが、ミニチュアダックスフントなどの小型犬でも起こることがあります。原因は完全には解明されていませんが、食後・飲水後の激しい運動や炎症性腸疾患の他、胸郭が深いことなどが危険因子となります。流涎や腹部膨満、呼吸促迫(息が荒い、速い)などの症状が認められ、悪化すると虚脱状態になります。臨床徴候やレントゲン検査から診断し、診断が着いた時点で輸液療法、胃の減圧処置を開始し、その後、外科手術で胃の位置を整復していきます。発症からの症状の進行が早い病気のため、できるだけ早い診断・治療が必要になります。

獣医師 白石

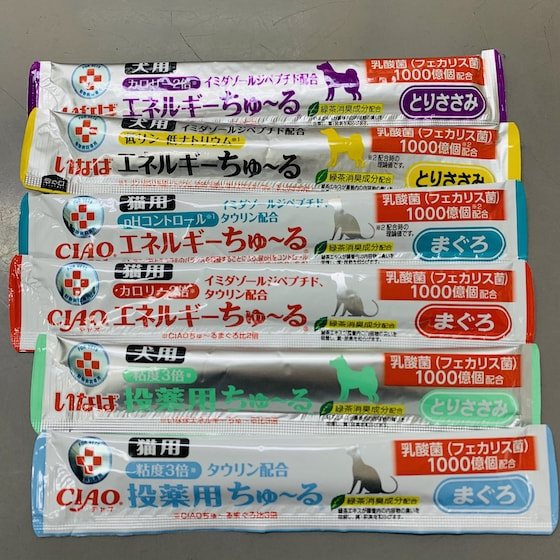

動物病院専用ちゅーる(2023/03/31)

当院では動物病院でのみ販売している犬・猫用のちゅーるをいくつかご用意しております。

当院では動物病院でのみ販売している犬・猫用のちゅーるをいくつかご用意しております。

・エネルギーちゅーる:通常のちゅーるの2倍のカロリーになっており、食欲がない時などの栄養補給の手助けの一つとしてお勧めです。

・投薬用ちゅーる:通常のちゅーるより粘度が高く、お薬が包みやすくなっており、お薬を飲むのが苦手な子にお勧めです。

さらに猫用で腎臓病や下部尿路疾患に配慮したちゅーる、犬用には食物アレルギーに配慮したちゅーるもあります。他にも様々なちゅーるをご用意しておりますので、気になる商品がございましたらお気軽にお声掛けください。

愛玩動物看護師 内山

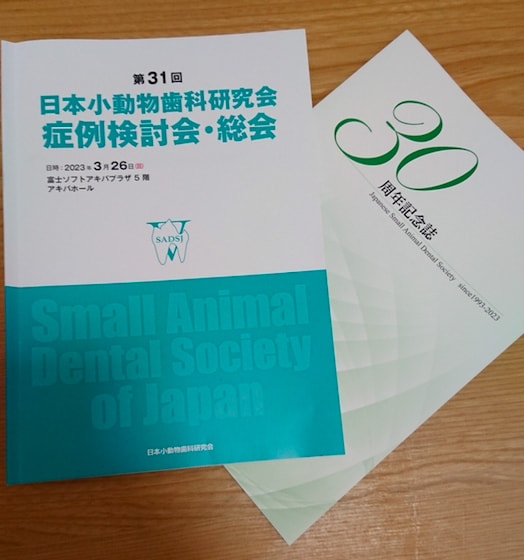

日本小動物歯科研究会 症例検討会(2023/03/30)

第31回日本小動物歯科研究会症例検討会に参加して来ました。コロナ禍でオンライン形式が続き、対面形式では4年ぶりの開催となりました。口腔内疾患の治療における合併症のリカバリーや外傷、腫瘍の発表が多く、それぞれの情報のアップデートをすることが出来ました。また過去に研修に行ったメリーランド州動物歯科トレーニングセンターが改修され、最先端の大型教育施設に変わっていることを知ることができました。今後も学会や研究会、研修で得た経験や知識を動物や飼い主様に還元できるように努力して参りたいと思います。

第31回日本小動物歯科研究会症例検討会に参加して来ました。コロナ禍でオンライン形式が続き、対面形式では4年ぶりの開催となりました。口腔内疾患の治療における合併症のリカバリーや外傷、腫瘍の発表が多く、それぞれの情報のアップデートをすることが出来ました。また過去に研修に行ったメリーランド州動物歯科トレーニングセンターが改修され、最先端の大型教育施設に変わっていることを知ることができました。今後も学会や研究会、研修で得た経験や知識を動物や飼い主様に還元できるように努力して参りたいと思います。

獣医師 臼井

ワクチン接種後の注意事項(2023/03/23)

わんちゃんやねこちゃんも人と同様にワクチン接種後に副反応がみられることがあります。症状として

わんちゃんやねこちゃんも人と同様にワクチン接種後に副反応がみられることがあります。症状として

・元気食欲の低下

・接種部位を痛がる

・顔が腫れる

などがあります。また急な副反応として、ワクチン接種後30分以内に急な嘔吐や呼吸困難などが起こることがあります。体温が上がると副作用が起きやすくなるためワクチン接種後は安静に過ごし、接種当日のお散歩は出来るだけ控えましょう。また当院ではシャンプーはワクチン接種後1週間は控えて頂くことをお勧めしています。ワクチン接種後は体調に変化がないかよく観察し、いつもと違う様子が見られた場合はお早めにご相談ください。

愛玩動物看護師 杉田

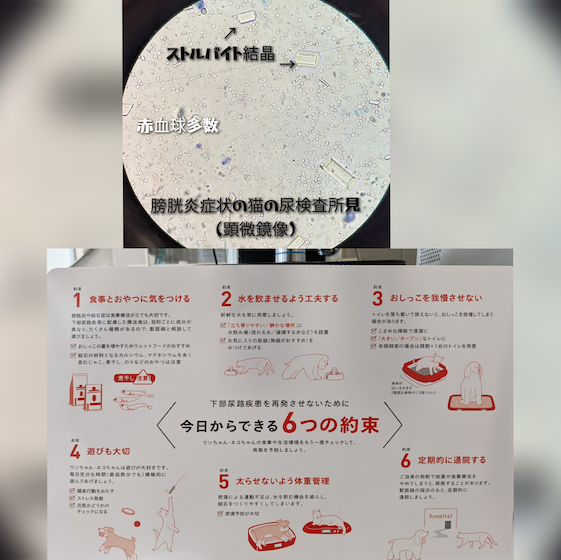

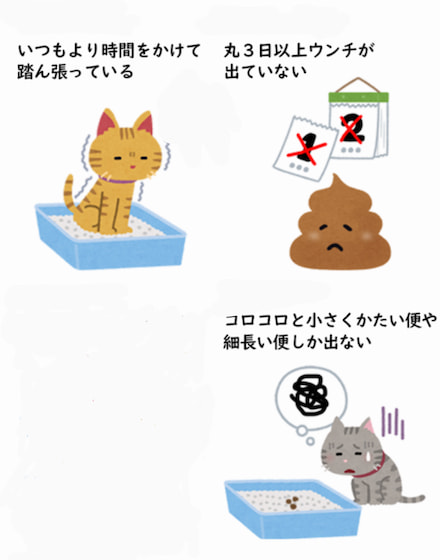

猫の下部尿路疾患(2023/03/21)

下部尿路疾患とは膀胱から尿道までの病気の総称で、膀胱炎、尿路結石、尿道炎、尿路感染症、腫瘍など様々です。症状として、トイレの失敗(不適切な場所での排尿)、排尿痛、頻尿や血尿、おしっこが出ない、などが見られます。猫では、このような症状の場合60%が特発性膀胱炎であり、残りのほとんどは結晶(結石)による膀胱炎と言われています。症状と、尿検査・画像検査等の各種検査で診断し治療をすすめます。発症経験のある子もない子も、膀胱炎の予防のための「6つの約束(ロイヤルカナン)」をぜひ参考にしてください。

下部尿路疾患とは膀胱から尿道までの病気の総称で、膀胱炎、尿路結石、尿道炎、尿路感染症、腫瘍など様々です。症状として、トイレの失敗(不適切な場所での排尿)、排尿痛、頻尿や血尿、おしっこが出ない、などが見られます。猫では、このような症状の場合60%が特発性膀胱炎であり、残りのほとんどは結晶(結石)による膀胱炎と言われています。症状と、尿検査・画像検査等の各種検査で診断し治療をすすめます。発症経験のある子もない子も、膀胱炎の予防のための「6つの約束(ロイヤルカナン)」をぜひ参考にしてください。

獣医師 土肥

第1回愛玩動物看護師国家試験(2023/03/17)

先月実施された「第1回愛玩動物看護師国家試験」を当院に勤務する動物看護師全員が受験し、無事に合格しました。今後も皆様と大切なご家族に寄り添い、安心して診察を受けて頂くためのサポートに努めると共に、より質の高い医療サービスを提供できるよう日々精進して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

愛玩動物看護師一同

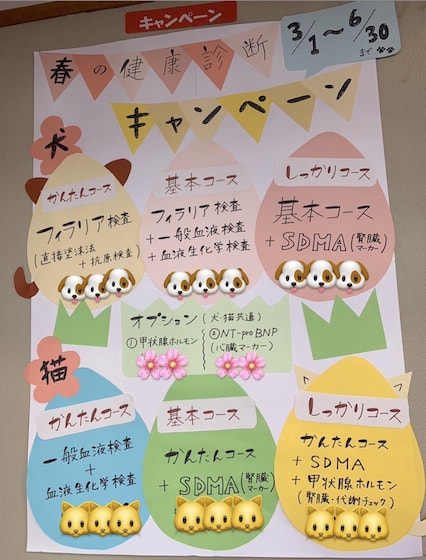

健康診断(2023/03/17)

皆さんは、わんちゃんねこちゃんの定期的な健康診断を行っていますか?わんちゃんねこちゃんの1年は人の4〜6年に相当し、健康そうに見える子でも、実際には病気が隠れていることがあります。そのため最低でも年に1回、また7歳を過ぎシニア期に入ってきた子たちには年に2回の健康診断がお勧めです。今月から普段よりお得に血液検査が行える、春の血液検査キャンペーンが始まりました。この機会にぜひご利用ください。

皆さんは、わんちゃんねこちゃんの定期的な健康診断を行っていますか?わんちゃんねこちゃんの1年は人の4〜6年に相当し、健康そうに見える子でも、実際には病気が隠れていることがあります。そのため最低でも年に1回、また7歳を過ぎシニア期に入ってきた子たちには年に2回の健康診断がお勧めです。今月から普段よりお得に血液検査が行える、春の血液検査キャンペーンが始まりました。この機会にぜひご利用ください。

愛玩動物看護師 町田

社内木鶏会(2023/03/16)

本日、第41回社内木鶏会を開催致しました。今回は、致知3月号【一心万変に応ず】をテーマに、自分自身の心を閉ざさず開いていれば人生のいかなる変化にも応じることが出来るという事を学び、感想を語り合いました。盆栽作家の小林國雄氏のインタビューでは「伸びる人に共通する3つの条件は、1.素直 2.仕事が好き 3.努力を積み重ねる 」と述べられており、仕事も人生も積み重ねが大切ということが語られていました。スタッフの発表から、心の持ちようによって物事の捉え方は変わってくるということや、失敗することへの恐怖心を無くし、挑戦する姿勢を持ち続けることが大切ということを共有出来ました。常に学び続ける姿勢を忘れず、皆様が安心出来る医療を提供出来るよう今後もスタッフ一同精進していきたいと思います。

愛玩動物看護師 利根川

腎機能マーカー SDMA(2023/03/14)

SDMA(対称性ジメチルアルギニン)は、腎臓の機能を評価する目的で、BUN(尿素窒素)やCre(クレアチニン)に加えて測定されている血液検査項目の一つです。従来のBUNやCreより先に数値が上昇するため、軽度から中程度の腎臓病を発見しやすいと言われています。また筋肉量や食事による数値変動の影響を受けにくいため、より高い精度で腎機能の早期モニタリングが可能になります。現在、春の血液検査キャンペーンを実施しております。SDMAを測定するコースもございますので、ぜひこの機会にご活用下さい。

SDMA(対称性ジメチルアルギニン)は、腎臓の機能を評価する目的で、BUN(尿素窒素)やCre(クレアチニン)に加えて測定されている血液検査項目の一つです。従来のBUNやCreより先に数値が上昇するため、軽度から中程度の腎臓病を発見しやすいと言われています。また筋肉量や食事による数値変動の影響を受けにくいため、より高い精度で腎機能の早期モニタリングが可能になります。現在、春の血液検査キャンペーンを実施しております。SDMAを測定するコースもございますので、ぜひこの機会にご活用下さい。

獣医師 清藤

お耳掃除(2023/03/11)

お耳を清潔に保つ為には、週に1回程度お耳掃除をすることが大切です。方法としては、イヤークリーナーをコットンやティッシュに含ませ、指の届く範囲を優しく拭ってあげましょう。綿棒の使用はお耳の中を傷付けてしまう可能性がある為、注意が必要です。お耳掃除が苦手な子には、お耳の付け根を優しくマッサージしたり、ごほうびを与えながらお耳の周辺を触る練習を日頃から行い、お耳を触れられることに良い印象を持ってもらうようにすることをおすすめ致します。ご自宅でのお耳掃除が難しい場合は、当院でもお受けしておりますので是非ご相談ください。

お耳を清潔に保つ為には、週に1回程度お耳掃除をすることが大切です。方法としては、イヤークリーナーをコットンやティッシュに含ませ、指の届く範囲を優しく拭ってあげましょう。綿棒の使用はお耳の中を傷付けてしまう可能性がある為、注意が必要です。お耳掃除が苦手な子には、お耳の付け根を優しくマッサージしたり、ごほうびを与えながらお耳の周辺を触る練習を日頃から行い、お耳を触れられることに良い印象を持ってもらうようにすることをおすすめ致します。ご自宅でのお耳掃除が難しい場合は、当院でもお受けしておりますので是非ご相談ください。

愛玩動物看護師 佐藤

皮膚形質細胞腫(2023/03/07)

身体の中で抗体を産生している形質細胞に由来する腫瘍で、中年齢~高齢の犬(特に頭部や四肢)においてよく発生が認められます。多くは単発の丸い皮膚結節として見られ、表面の脱毛や潰瘍化を伴うこともあります。一般的には転移は稀で良性の経過を辿ることが多く、外科的に完全に摘出することで治癒を望むことが出来ます。しかし、周囲の組織への広がりや摘出後の局所再発が認められることもあるため、早い段階での診断や外科的な対応を検討することも重要です。皮膚に気になるできもの等あれば、いつでもお問い合わせ下さい。

身体の中で抗体を産生している形質細胞に由来する腫瘍で、中年齢~高齢の犬(特に頭部や四肢)においてよく発生が認められます。多くは単発の丸い皮膚結節として見られ、表面の脱毛や潰瘍化を伴うこともあります。一般的には転移は稀で良性の経過を辿ることが多く、外科的に完全に摘出することで治癒を望むことが出来ます。しかし、周囲の組織への広がりや摘出後の局所再発が認められることもあるため、早い段階での診断や外科的な対応を検討することも重要です。皮膚に気になるできもの等あれば、いつでもお問い合わせ下さい。

獣医師 池田

肉球マッサージ(2023/03/04)

わんちゃんも人と同様、足先が冷えることがあります。特に高齢の子は活動量が低下するため血液循環が悪くなり、足先などの末端が冷えやすくなります。わんちゃんの足先が冷えていると感じた時は、肉球のマッサージをしてあげましょう。

わんちゃんも人と同様、足先が冷えることがあります。特に高齢の子は活動量が低下するため血液循環が悪くなり、足先などの末端が冷えやすくなります。わんちゃんの足先が冷えていると感じた時は、肉球のマッサージをしてあげましょう。

①中心の大きな肉球を押す

②指の小さな肉球を一つずつ押す

③指と指の間に飼い主さんの指を入れ、優しく広げる

マッサージする時は豆腐を触るように優しく押してあげましょう。肉球マッサージを4本の足それぞれに1分間程行うことで、血流が改善し、足先が温まりますので、是非試してみて下さい。

愛玩動物看護師 浅見

角膜潰瘍(2023/02/28)

角膜とは、眼球内への光の通り道の最も外側にある透明な膜のことを言い、その角膜に何らかの原因で傷が付いたことを角膜潰瘍といいます。外傷や睫毛、眼瞼の異常による外部からのダメージで生じるものの他、涙液減少やドライアイなどによる眼のバリア機能の低下が原因で生じるものもあります。診断には、角膜表層の傷を染めるフルオレセイン染色検査を用います。治療には抗菌薬点眼、保湿点眼を行う他、重症度により、眼瞼縫合(まぶたを一部閉じ、目を保護する処置)が必要になることがあります。眼をしょぼつかせる、涙や目やにが多いなど気になる症状が見られる際はお早めにご相談ください。

角膜とは、眼球内への光の通り道の最も外側にある透明な膜のことを言い、その角膜に何らかの原因で傷が付いたことを角膜潰瘍といいます。外傷や睫毛、眼瞼の異常による外部からのダメージで生じるものの他、涙液減少やドライアイなどによる眼のバリア機能の低下が原因で生じるものもあります。診断には、角膜表層の傷を染めるフルオレセイン染色検査を用います。治療には抗菌薬点眼、保湿点眼を行う他、重症度により、眼瞼縫合(まぶたを一部閉じ、目を保護する処置)が必要になることがあります。眼をしょぼつかせる、涙や目やにが多いなど気になる症状が見られる際はお早めにご相談ください。

獣医師 白石

同居猫の退院時に注意する事(2023/02/23)

猫は自分の臭いが付いている事で安心する動物です。そのため、病院から退院してきた時に、違う臭いをつけて帰ってくる事で、いつも仲良かった同居猫に受け入れてもらえず、仲が悪くなってしまう可能性があります。同居猫が退院したらすぐには会わせず、いつも使ってるタオルなどを入れ替え、臭いの交換から始める事をお勧めします。

猫は自分の臭いが付いている事で安心する動物です。そのため、病院から退院してきた時に、違う臭いをつけて帰ってくる事で、いつも仲良かった同居猫に受け入れてもらえず、仲が悪くなってしまう可能性があります。同居猫が退院したらすぐには会わせず、いつも使ってるタオルなどを入れ替え、臭いの交換から始める事をお勧めします。

愛玩動物看護師 天川

社内木鶏会(2023/02/21)

本日、第四十回社内木鶏会を開催致しました。今回は、致知2月号【積善の家に余慶あり】をテーマに、善い行いも悪い行いも積み重ねれば、子々孫々に禍福吉祥が生じるという事を学び、感想を語り合いました。人間国宝の桐竹勘十郎氏のインタビューでは「1日1日、1回1回を誠実にきっちり積み重ねていけば、人生も良き方向へと向かっていきます」といった桐竹氏の経験談を踏まえた人生や仕事の極意を語られていました。スタッフの発表から、仕事は楽しいと好きがあれば辛いことも乗り越えられるということや、1日1日の積み重ねを疎かにせず、誠実に向き合うことが大切ということを共有出来ました。皆様に真摯に向き合うことを忘れず、今後もスタッフ一同精進していきたいと思います。

愛玩動物看護師 利根川

変形歯(2023/02/20)

変形歯とは小型犬の第1後臼歯に発生の多い、歯の奇形に相当する病気です。永久歯が作られる段階での根分岐部の形成の不具合が原因とされており、歯根が平行した形をしているのが特徴です。口の中の細菌がこの根分岐部に形成された連絡路(副根管)から侵入して、歯髄炎や歯髄壊死、根尖まで感染が及ぶ根尖周囲病巣を引き起こします。診断には口腔内レントゲン検査を行い、歯髄の感染を伴う場合は抜歯や歯内治療といった治療対応を必要とします。

獣医師 臼井

猫の甲状腺機能亢進症(2023/02/14)

甲状腺機能亢進症は猫に多いホルモン疾患で、健康診断を受けた7歳以上の猫の7~10%で見つかるとも言われています。初期は元気具合や食欲に問題は出ず、むしろ活発で多食傾向になります。病気が進行すると怒りっぽくなったり、嘔吐や下痢、体重減少が見られます。体の中では高血圧など全身に悪い影響が出ている可能性があります。診断は少量の血液でホルモン検査をすることで可能です。シニア期に入ったねこちゃんは年2回程度、健康診断を行いチェックすることをおすすめします。

甲状腺機能亢進症は猫に多いホルモン疾患で、健康診断を受けた7歳以上の猫の7~10%で見つかるとも言われています。初期は元気具合や食欲に問題は出ず、むしろ活発で多食傾向になります。病気が進行すると怒りっぽくなったり、嘔吐や下痢、体重減少が見られます。体の中では高血圧など全身に悪い影響が出ている可能性があります。診断は少量の血液でホルモン検査をすることで可能です。シニア期に入ったねこちゃんは年2回程度、健康診断を行いチェックすることをおすすめします。

獣医師 土肥

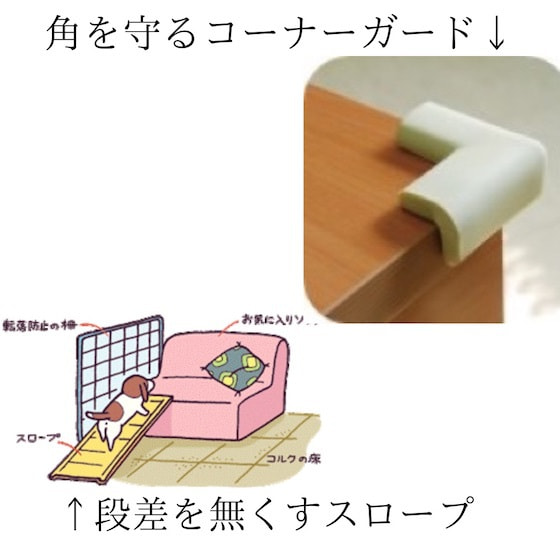

視力の低下した犬猫への配慮(2023/02/09)

わんちゃんねこちゃんも老化や病気によって視力が低下してしまう事があります。目が見えにくくなると物にぶつかってしまったり、段差に気づかず怪我をしてしまうなどの危険が伴います。ご自宅で安全に過ごせるように以下のポイントを注意しましょう。

わんちゃんねこちゃんも老化や病気によって視力が低下してしまう事があります。目が見えにくくなると物にぶつかってしまったり、段差に気づかず怪我をしてしまうなどの危険が伴います。ご自宅で安全に過ごせるように以下のポイントを注意しましょう。

•家具の配置やトイレなどの場所を変えない

•段差を無くす

•テーブルなど家具の角や扉など、体が当たりそうな場所にはクッション材などを付ける

ご自宅の環境でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。

アニマルケアスタッフ 本多

猫の痤瘡(ざそう)(2023/02/07)

猫の痤瘡はアクネとも呼ばれ、いわゆるニキビのことを指します。主に口周り(顎など)の毛穴の黒ずみとして認められます。初期の段階では痒みや痛みもありませんが、悪化すると毛が抜けたり、細菌などの二次感染により赤くただれて出血する場合もあります。毛穴に皮脂や汚れが溜まることで生じるため、体や生活環境を清潔に保つことが重要です。口周りは猫ちゃん自身で手入れのしにくい場所ですので、こまめに汚れを拭き取ってあげたり、皮膚に異常がないか普段からチェックをしてあげましょう。気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

猫の痤瘡はアクネとも呼ばれ、いわゆるニキビのことを指します。主に口周り(顎など)の毛穴の黒ずみとして認められます。初期の段階では痒みや痛みもありませんが、悪化すると毛が抜けたり、細菌などの二次感染により赤くただれて出血する場合もあります。毛穴に皮脂や汚れが溜まることで生じるため、体や生活環境を清潔に保つことが重要です。口周りは猫ちゃん自身で手入れのしにくい場所ですので、こまめに汚れを拭き取ってあげたり、皮膚に異常がないか普段からチェックをしてあげましょう。気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

獣医師 清藤

社内木鶏会(2023/01/31)

本日、第三十九回社内木鶏会を開催致しました。今回は、致知1月号【遂げずばやまじ】をテーマに、目標を持ったら成功するまでは絶対にやめないという固い決意が重要であるという事を学び、感想を語り合いました。スタッフの発表から、物事を実現していくためには、大義(何のためにこれをやるのか)を明確にしていくことの必要性や、人生はあらゆる物事が通過点であり途中で満足や挫折をして投げ出してはいけないということを共有出来ました。当院でも信条としている、皆様の人生の質を高められる医療を提供出来るよう「遂げずばやまじ」の精神を忘れず、スタッフ一同精進していきたいと思います。

アニマルケアスタッフ 佐藤

表在性膿皮症(2023/01/30)

表在性膿皮症は、毛穴とその周辺の表皮に生じる細菌の感染症です。アレルギーや内分泌疾患を背景に持つことも多く、犬でよく認められますが、猫では稀な疾患となります。脱毛、湿疹、表皮小環と呼ばれる円形のフケを伴った赤みなどが見られます。病変部の細胞診検査を行うと、左図のように細菌(青い小さな点)と好中球(紫色の細胞)が認められます。外用薬での消毒やシャンプーでの洗浄を行うことで治療を行いますが、症状が重篤な場合には内服薬の使用や背景疾患の治療が必要となることもあります。気になる症状があればいつでもご連絡下さい。

表在性膿皮症は、毛穴とその周辺の表皮に生じる細菌の感染症です。アレルギーや内分泌疾患を背景に持つことも多く、犬でよく認められますが、猫では稀な疾患となります。脱毛、湿疹、表皮小環と呼ばれる円形のフケを伴った赤みなどが見られます。病変部の細胞診検査を行うと、左図のように細菌(青い小さな点)と好中球(紫色の細胞)が認められます。外用薬での消毒やシャンプーでの洗浄を行うことで治療を行いますが、症状が重篤な場合には内服薬の使用や背景疾患の治療が必要となることもあります。気になる症状があればいつでもご連絡下さい。

獣医師 池田

ウェットフードの保存方法(2023/01/27)

ウェットフードとは、水分が80〜90%と高い含有量で作られるフードです。また空気が入らないよう密閉性の高い缶詰やパウチなどで包装されているのが特徴です。開封後は酸化が早い為、冷蔵保存か冷凍保存をしましょう。冷蔵保存の場合は2.3日以内に食べ切るようにしてください。また冷凍保存の場合は3週間を目安になるべく早めに使い切ってください。冷凍保存では、 1食分ずつ小分けしラップに包み、開封日をメモしておくと保管しやすいでしょう。冷蔵庫や冷凍庫に入れておいたウェットフードは、電子レンジで38℃程度に温めて与えるのがおすすめです。是非お試し下さい。

ウェットフードとは、水分が80〜90%と高い含有量で作られるフードです。また空気が入らないよう密閉性の高い缶詰やパウチなどで包装されているのが特徴です。開封後は酸化が早い為、冷蔵保存か冷凍保存をしましょう。冷蔵保存の場合は2.3日以内に食べ切るようにしてください。また冷凍保存の場合は3週間を目安になるべく早めに使い切ってください。冷凍保存では、 1食分ずつ小分けしラップに包み、開封日をメモしておくと保管しやすいでしょう。冷蔵庫や冷凍庫に入れておいたウェットフードは、電子レンジで38℃程度に温めて与えるのがおすすめです。是非お試し下さい。

アニマルケアスタッフ 山口

会陰ヘルニア(2023/01/23)

会陰ヘルニアとは、会陰(肛門の横)を形成する筋肉の壁が崩壊し、骨盤腔内の臓器や脂肪が飛び出る病気です。軽度であれば脂肪が飛び出るだけですが、重度になると直腸や膀胱などが飛び出て、排便・排尿障害を引き起こすことがあります。未去勢のオスで多い病気で、治療には外科手術が必要となります。発症には男性ホルモンが関与しているとされているため、若いうちに去勢手術をすることで予防することが出来ます。

会陰ヘルニアとは、会陰(肛門の横)を形成する筋肉の壁が崩壊し、骨盤腔内の臓器や脂肪が飛び出る病気です。軽度であれば脂肪が飛び出るだけですが、重度になると直腸や膀胱などが飛び出て、排便・排尿障害を引き起こすことがあります。未去勢のオスで多い病気で、治療には外科手術が必要となります。発症には男性ホルモンが関与しているとされているため、若いうちに去勢手術をすることで予防することが出来ます。

獣医師 白石

冬は尿症状に注意(2023/01/20)

1月に入り、ますます寒さの厳しい季節になって参りました。冬は、猫ちゃんの膀胱炎や尿石症等の泌尿器疾患の発症がより多く見受けられます。原因として、寒さによるストレスや、飲水量が減ること、トイレを我慢してしまうことなどが挙げられます。対策として

1月に入り、ますます寒さの厳しい季節になって参りました。冬は、猫ちゃんの膀胱炎や尿石症等の泌尿器疾患の発症がより多く見受けられます。原因として、寒さによるストレスや、飲水量が減ること、トイレを我慢してしまうことなどが挙げられます。対策として

・暖かい部屋にトイレを設置する

・水皿の数を増やしてみる

・ごはんをふやかして水分量を増やす

等を試してみましょう。ご自宅の猫ちゃんのトイレでの様子や、尿の色がいつもと違う様子が見られましたら、当院までご連絡ください。

アニマルケアスタッフ 坂本

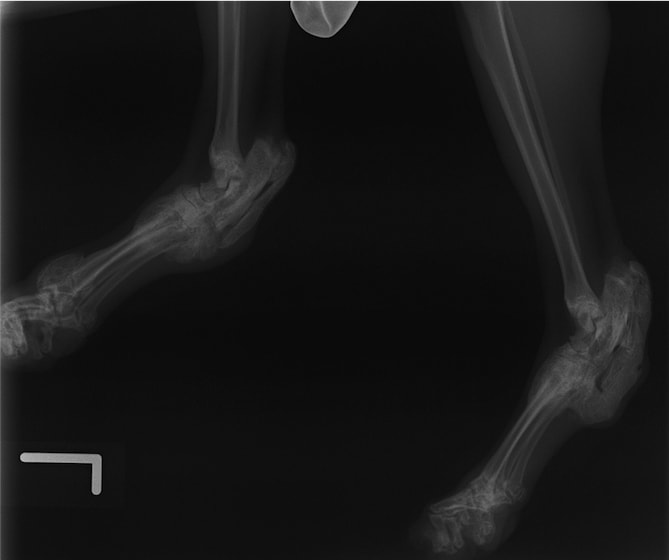

スコティッシュ・フォールドの骨軟骨形成不全(2023/01/17)

骨軟骨形成不全は主にスコティッシュ・フォールドに発生する遺伝性の運動器疾患です。この病気は若い時から手根や足根、指や尾椎の関節に、硬く腫れる骨瘤が作られます。この骨瘤によって関節は動きが制限され痛みを生じるようになります。消炎剤や関節保護剤などの対症療法の他に、骨瘤の切除や放射線治療が報告されていますが、これらは緩和的治療であり、それぞれの個体がこの遺伝性疾患と長期間付き合っていく必要があります。歩行異常だけでなく、動きが鈍い、よく寝ている、怒りっぽいなどは、痛みが関連している場合があります。関節保護剤などの使用で日常生活がより活発になるケースが多くあります。気になる方はお早めに獣医師にご相談ください。

骨軟骨形成不全は主にスコティッシュ・フォールドに発生する遺伝性の運動器疾患です。この病気は若い時から手根や足根、指や尾椎の関節に、硬く腫れる骨瘤が作られます。この骨瘤によって関節は動きが制限され痛みを生じるようになります。消炎剤や関節保護剤などの対症療法の他に、骨瘤の切除や放射線治療が報告されていますが、これらは緩和的治療であり、それぞれの個体がこの遺伝性疾患と長期間付き合っていく必要があります。歩行異常だけでなく、動きが鈍い、よく寝ている、怒りっぽいなどは、痛みが関連している場合があります。関節保護剤などの使用で日常生活がより活発になるケースが多くあります。気になる方はお早めに獣医師にご相談ください。

獣医師 臼井

犬の安全な乗車方法(2023/01/13)

愛犬と一緒に車でお出かけをする方は多くいらっしゃると思います。愛犬を車に乗せる際にはいくつかの点に注意をしましょう。

愛犬と一緒に車でお出かけをする方は多くいらっしゃると思います。愛犬を車に乗せる際にはいくつかの点に注意をしましょう。

①クレートやケージに入れて乗せ、後部席の足元に置くか、シートの上に置く場合は動かないように固定しましょう。

クレートがない場合は、犬用のドライブボックスなどを使用し、愛犬が自由に動き回れないようにしましょう。

②ドアロック・ウィンドウロックをしっかりかけましょう。

③車酔いを防ぐため、食事量はいつもの3分の1程度にし、出発の2〜3時間前に済ませましょう。

④車内での留守番は避けましょう。特に夏場は熱中症のリスクが高く、命を落とす危険性があります。

愛犬の命を守るためにも、常に安全な乗車方法を心がけましょう。

アニマルケアスタッフ 内山

ぶどう膜炎(2023/01/10)

ぶどう膜とは眼球の中の血液が通う部分の総称で、このどこかで炎症が起きた状態を「ぶどう膜炎」と呼びます。 その原因は非常に多く、

ぶどう膜とは眼球の中の血液が通う部分の総称で、このどこかで炎症が起きた状態を「ぶどう膜炎」と呼びます。 その原因は非常に多く、

①免疫介在性(白内障の合併症やその他)

②犬アデノウイルス・猫伝染性腹膜炎ウイルス・トキソプラズマなどの感染性

③ミニチュアシュナウザー、トイプードルなどで見られる高脂血症による代謝性

④リンパ腫や子宮蓄膿症などによる2次的なぶどう膜炎、などがあります。

最も気付きやすい症状は「目の濁り(曇り)」と「目の痛み」です。原因により治療方法は異なりますが、眼内全体に炎症が拡がると網膜剥離や緑内障を発症し失明することもあります。眼に異変を見つけた場合はお早めにご相談ください。

獣医師 土肥

ノミ・マダニ予防(2023/01/05)

わんちゃん、ねこちゃんにノミ・マダニが寄生すると、激しい痒みや皮膚炎、貧血を起こしたり、他の寄生虫や病原菌、病気を媒介することがあります。寒い冬場でも暖房を使用したお家の中はノミやマダニにとって快適な環境になります。その為、万が一お家の中に入ってしまった場合、寄生や繁殖のリスクがあります。定期的な予防薬の使用で寄生の予防が出来ますので、寒い時期も予防を続けましょう。

わんちゃん、ねこちゃんにノミ・マダニが寄生すると、激しい痒みや皮膚炎、貧血を起こしたり、他の寄生虫や病原菌、病気を媒介することがあります。寒い冬場でも暖房を使用したお家の中はノミやマダニにとって快適な環境になります。その為、万が一お家の中に入ってしまった場合、寄生や繁殖のリスクがあります。定期的な予防薬の使用で寄生の予防が出来ますので、寒い時期も予防を続けましょう。

アニマルケアスタッフ 利根川

謹賀新年(2023/01/01)

皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年は、世界情勢の影響から動物病院で取り扱う薬やフードの価格変更を余儀なくされたり、製造、物流の遅れから、ご迷惑をお掛けする事がありましたが、そのような中でも大変多くの皆様にご利用頂き、心より感謝致しております。本年は、動物看護師の国家試験が初めて実施される年で、当院の看護スタッフ達も日々、試験勉強に励んでおります。

本年も、皆様に安心と信頼の医療サービスを提供させて頂くため、スタッフ一丸となり努力を重ねて参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

院長 本渡

2022年

低温やけど(2022/12/27)

低温やけどとは、ホットカーペット、床暖房、こたつ、湯たんぽなど低温(44〜50℃程度)の暖房器具が長時間身体の同じ部位に直接触れ続けることで起きるやけどです。通常の高温でのやけどと比べて治りが遅く、痛みが長期化しやすい傾向にあります。暖かい物に触れていた部位の皮膚に脱毛、水ぶくれ、変色等が見られたり、しきりに気にする様子がある場合には低温やけどを起こしている可能性があります。老齢で動きが鈍い子や、病気でほとんど寝ている子、体位変換など介護が必要な子は特に注意が必要です。暖房器具を使用する場合は目を離さず、すぐに調整してあげられるようにしましょう。

低温やけどとは、ホットカーペット、床暖房、こたつ、湯たんぽなど低温(44〜50℃程度)の暖房器具が長時間身体の同じ部位に直接触れ続けることで起きるやけどです。通常の高温でのやけどと比べて治りが遅く、痛みが長期化しやすい傾向にあります。暖かい物に触れていた部位の皮膚に脱毛、水ぶくれ、変色等が見られたり、しきりに気にする様子がある場合には低温やけどを起こしている可能性があります。老齢で動きが鈍い子や、病気でほとんど寝ている子、体位変換など介護が必要な子は特に注意が必要です。暖房器具を使用する場合は目を離さず、すぐに調整してあげられるようにしましょう。

獣医師 清藤

糞便チェック(2022/12/23)

この時期は寒さなど気温の変化から、お腹を下してしまうわんちゃん、猫ちゃんが多く来院されます。軟便や下痢の症状には多くの原因が考えられますが、糞便検査を行うことで便の状態をチェックすることが大切です。当院の糞便検査は、まず便の硬さや色調、臭気などの観察を行います。また顕微鏡を使用して、寄生虫感染の有無や腸内細菌のバランスが崩れていないかなどを確認します。便の硬さや色、量や回数など気になる事がありましたら、便をご持参のうえご来院下さい。

この時期は寒さなど気温の変化から、お腹を下してしまうわんちゃん、猫ちゃんが多く来院されます。軟便や下痢の症状には多くの原因が考えられますが、糞便検査を行うことで便の状態をチェックすることが大切です。当院の糞便検査は、まず便の硬さや色調、臭気などの観察を行います。また顕微鏡を使用して、寄生虫感染の有無や腸内細菌のバランスが崩れていないかなどを確認します。便の硬さや色、量や回数など気になる事がありましたら、便をご持参のうえご来院下さい。

アニマルケアスタッフ 杉田

アポクリン腺癌(2022/12/19)

皮膚に分布する「アポクリン腺」という汗の分泌腺を起源とする腫瘍です。高齢の犬で時折発生が認められますが、猫での発生は非常に稀です。皮内や皮下に硬い結節性病変を生じたり、局所の炎症や潰瘍形成が確認されることもあります。病変によって成長速度は様々であり、リンパ節や肺への転移を起こすこともあります。状況により、外科療法、化学療法、放射線療法を組み合わせた治療を検討していきます。アポクリン腺癌は、肛門嚢や耳道に発生することもありますので、皮膚に限らず気になる症状がある場合にはいつでもご相談下さい。

皮膚に分布する「アポクリン腺」という汗の分泌腺を起源とする腫瘍です。高齢の犬で時折発生が認められますが、猫での発生は非常に稀です。皮内や皮下に硬い結節性病変を生じたり、局所の炎症や潰瘍形成が確認されることもあります。病変によって成長速度は様々であり、リンパ節や肺への転移を起こすこともあります。状況により、外科療法、化学療法、放射線療法を組み合わせた治療を検討していきます。アポクリン腺癌は、肛門嚢や耳道に発生することもありますので、皮膚に限らず気になる症状がある場合にはいつでもご相談下さい。

獣医師 池田

動物病院でのマナー(2022/12/17)

動物病院には多くの人や犬猫が来院されます。そのため、知らない人や他の動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。動物病院でのマナーとして、犬の場合はキャリーケースに入れる、もしくはリードを首輪やハーネスにしっかりと装着し短く持ちましょう。猫の場合はキャリーケースに入れ、扉(フタ)はしっかりと閉めましょう。大きめの布などで周りが見えないようにケースを覆うと、猫にとって安心できると言われています。人と動物の安全のために、ご協力をお願い致します。

動物病院には多くの人や犬猫が来院されます。そのため、知らない人や他の動物に驚いて逃げ出してしまう等のトラブルが起こる可能性があります。動物病院でのマナーとして、犬の場合はキャリーケースに入れる、もしくはリードを首輪やハーネスにしっかりと装着し短く持ちましょう。猫の場合はキャリーケースに入れ、扉(フタ)はしっかりと閉めましょう。大きめの布などで周りが見えないようにケースを覆うと、猫にとって安心できると言われています。人と動物の安全のために、ご協力をお願い致します。

アニマルケアスタッフ 町田

院長からのお願い(2022/12/16)

初診時、動物の状況や病気の性質により、各病気の特徴である症状が出ていない事があります。経過観察を指示された場合、おかしいな?と変化に気付かれた際には、必ず早めの受診をして下さい。

1回だけの診察、ご相談には、病気の発見に限界がある事があります。ご理解の程、宜しくお願い致します。

院長 本渡

社内木鶏会(2022/12/13)

先日、人間力を高めるための第三十八回社内木鶏会を開催いたしました。今回は【追悼 稲盛和夫】をテーマに、先日亡くなられた京セラ創業者の稲盛和夫氏が残した数々の言葉を元に感想を語り合いました。スタッフの発表からは、どんな環境でも真剣に仕事に取り組むことや利他の心を持つことの大切さを学ぶことが出来たと感じられました。常に努力を続け、稲盛和夫氏の様な生き方を目指して今後も精進して参ります。

アニマルケアスタッフ 利根川

白内障(2022/12/12)

白内障とは、目の中のレンズの役割を果たす「水晶体」という部分が何らかの原因で白濁した状態を指します。白内障は進行性の疾患で、一度水晶体が濁ると元の状態に戻ることはなく、白濁が進むと視力に影響を及ぼします。原因は遺伝性(トイプードル、アメリカンコッカースパニエルなどの好発犬種)、外傷性、二次性(糖尿病などの全身疾患に併発)など、様々です。人では老化現象のひとつとして捉えられがちですが、犬では6歳以下の若いうちから発症し、高齢になってきてから気づくことが多いです。診断には、散瞳検査(瞳孔を開く目薬を使用し、目の中を観察する検査)を用います。痛みもなく、比較的簡単に行う事ができる検査ですので、若いうちから検査を行っていくことをおすすめします。

白内障とは、目の中のレンズの役割を果たす「水晶体」という部分が何らかの原因で白濁した状態を指します。白内障は進行性の疾患で、一度水晶体が濁ると元の状態に戻ることはなく、白濁が進むと視力に影響を及ぼします。原因は遺伝性(トイプードル、アメリカンコッカースパニエルなどの好発犬種)、外傷性、二次性(糖尿病などの全身疾患に併発)など、様々です。人では老化現象のひとつとして捉えられがちですが、犬では6歳以下の若いうちから発症し、高齢になってきてから気づくことが多いです。診断には、散瞳検査(瞳孔を開く目薬を使用し、目の中を観察する検査)を用います。痛みもなく、比較的簡単に行う事ができる検査ですので、若いうちから検査を行っていくことをおすすめします。

獣医師 白石

フィラリア予防(2022/12/08)

ワンちゃんのフィラリアの薬は続けていますか?フィラリアの薬は一定期間感染を予防するものではありません。前回の投薬から次の薬を飲む間に、蚊を媒介して体内に侵入したフィラリアの幼虫(ミクロフィラリア)を駆虫するお薬です。予防薬と呼ぶのは、心臓にフィラリアが寄生する(フィラリア症)のを予防するためです。しっかりと予防するには、蚊がいなくなった1ヶ月後まで投薬をする事が重要です。当院では12月まで、もしくは一年中を通してフィラリア予防をすることをおすすめしております。12月まで投薬する方は今月に飲み忘れの無いようにしましょう。

アニマルケアスタッフ 田中

変形性脊椎症(2022/12/05)

変形性脊椎症は、加齢に伴い脊椎骨(背骨)が変形し、椎骨間を橋渡しするように骨が増生するのを特徴とする病気です。椎間板の異常に関連していることが多く、10歳以上の高齢犬の3割以上に変形性脊椎症が見られるとの報告があります。本疾患の治療は、神経保護剤や消炎剤を使用していく保存療法が中心になりますが、稀に骨増生が脊髄や神経根を圧迫し痛みや麻痺を伴う場合は外科治療を必要とします。高齢のわんちゃんは変形性脊椎症以外にも四肢の骨関節症を併発していることが多く、飛んだり跳ねたりするような激しい運動や階段の昇降運動は避け、フローリングなどの滑りやすい床や段差を越える必要があるような生活環境は改善していきましょう。

変形性脊椎症は、加齢に伴い脊椎骨(背骨)が変形し、椎骨間を橋渡しするように骨が増生するのを特徴とする病気です。椎間板の異常に関連していることが多く、10歳以上の高齢犬の3割以上に変形性脊椎症が見られるとの報告があります。本疾患の治療は、神経保護剤や消炎剤を使用していく保存療法が中心になりますが、稀に骨増生が脊髄や神経根を圧迫し痛みや麻痺を伴う場合は外科治療を必要とします。高齢のわんちゃんは変形性脊椎症以外にも四肢の骨関節症を併発していることが多く、飛んだり跳ねたりするような激しい運動や階段の昇降運動は避け、フローリングなどの滑りやすい床や段差を越える必要があるような生活環境は改善していきましょう。

獣医師 臼井

お水を飲ませる工夫(2022/12/02)

犬や猫の好みのお水の温度や環境には個体差があります。環境を少し工夫することで、あまりお水を飲んでくれない子の水分摂取量を増やしてあげられる可能性があります。

犬や猫の好みのお水の温度や環境には個体差があります。環境を少し工夫することで、あまりお水を飲んでくれない子の水分摂取量を増やしてあげられる可能性があります。

①よく立ち寄る、落ち着ける複数の場所に置く(猫ちゃんには、窓辺や高い場所もおすすめです)

②流水を与える、好みの温度の水を与える

③食器の高さや種類を変える(マグカップや陶器のお皿が好みの子も)

④ウェットフードやふやかしたドライフードを与える

水分をしっかり摂ることは泌尿器疾患の予防にもなりますので、是非愛犬愛猫の好みを見つけてみてください。

アニマルケアスタッフ 佐藤

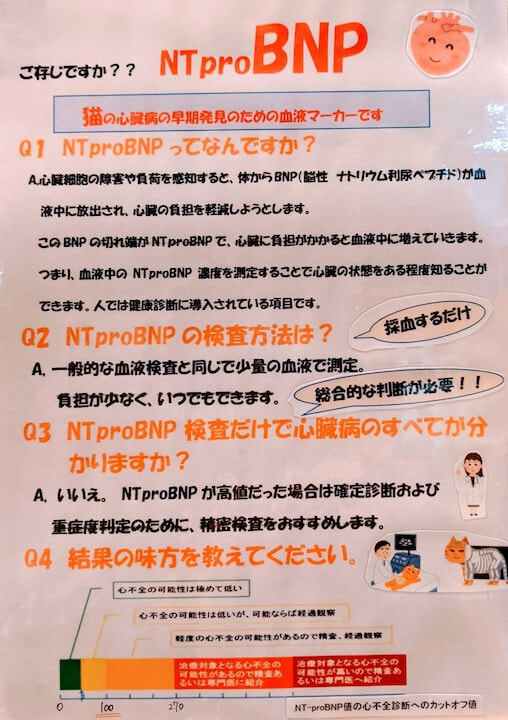

NT-proBNP(2022/11/28)

「NT-proBNP」は、心臓に負荷がかかると心筋から分泌されるホルモンで、とくに猫で有用な心臓病バイオマーカー(病気の発見や病状の変化、治療の効果の指標となるもの)です。少量の血液で測定できるので、体の小さい子や、緊張してしまい数時間お預かりしての検査が受けづらい子におすすめの検査です。結果で高値が見つかった場合は追加検査等のご相談をさせていただくことができます。犬も猫も心臓病は無症状で進行します。症状が出てから(≒心不全になってから)の受診ではなく、早期発見のために是非ご活用ください。

「NT-proBNP」は、心臓に負荷がかかると心筋から分泌されるホルモンで、とくに猫で有用な心臓病バイオマーカー(病気の発見や病状の変化、治療の効果の指標となるもの)です。少量の血液で測定できるので、体の小さい子や、緊張してしまい数時間お預かりしての検査が受けづらい子におすすめの検査です。結果で高値が見つかった場合は追加検査等のご相談をさせていただくことができます。犬も猫も心臓病は無症状で進行します。症状が出てから(≒心不全になってから)の受診ではなく、早期発見のために是非ご活用ください。

12月は心臓病強化月間です。お気軽にご質問ください。

獣医師 土肥

ジュニアクラス(2022/11/24)

しばらくお休みさせて頂いておりましたジュニアクラスを再開しました。ジュニアクラスでは、おすわり・おいで・待て・ハウス・歯磨きなどパピークラスで学んだことを基礎に、日常生活において必要な事が出来るよう、さらなるステップアップを目指します!またジュニアクラスの内容が身につくと、合図でも色々出来るようになるため、今後のコミュニケーションが取りやすくなります。ジュニアクラスは、当院のパピークラスを卒業された子から順番にご案内をしておりますが、パピークラスに参加していなくても基礎だけ学んで頂ければご参加頂く事が可能です。詳しくは春日町病院までお問い合わせください。

しばらくお休みさせて頂いておりましたジュニアクラスを再開しました。ジュニアクラスでは、おすわり・おいで・待て・ハウス・歯磨きなどパピークラスで学んだことを基礎に、日常生活において必要な事が出来るよう、さらなるステップアップを目指します!またジュニアクラスの内容が身につくと、合図でも色々出来るようになるため、今後のコミュニケーションが取りやすくなります。ジュニアクラスは、当院のパピークラスを卒業された子から順番にご案内をしておりますが、パピークラスに参加していなくても基礎だけ学んで頂ければご参加頂く事が可能です。詳しくは春日町病院までお問い合わせください。

アニマルケアスタッフ、JAHA認定家庭犬しつけインストラクター 天川

冬場の泌尿器系疾患(2022/11/22)

だんだんと寒くなるこれからの季節に多いのが、膀胱炎、尿石症などをはじめとした泌尿器系疾患です。特に猫で多く、頻尿、血尿、排尿困難などの症状を認めます。冬場は気温が下がることで、飲水量や運動量が減少します。それに伴って尿量と排尿回数も減少するため、膀胱・尿路内での結石の形成や細菌の増殖が起こりやすくなります。部屋(特にトイレのある部屋)を暖かくして運動量と飲水量を確保し、飲水量が少ない場合は水分量の多いご飯に変更するなどの工夫をしましょう。

獣医師 清藤

社内木鶏会(2022/11/18)

先日、人間力を高めるための第三十七回社内木鶏会を開催いたしました。今回は【運鈍根】をテーマに、著名人たちが成功必須のこの三条件をどのように自分のものにしたのかを学び感想を語り合いました。スタッフの発表からは、運を掴むためには粘り強さと根気強さが必要であり、自分の弱点を見つめ直す良い機会となりました。スタッフ一人ひとりが目標と使命感を持ち、何があっても諦めずに一所懸命に人生、仕事に打ち込むことで、自らの糧となって返ってくると信じて、今後も精進して参ります。

アニマルケアスタッフ 鶴巻

症例報告(2022/11/14)

軟部外科のページに、膀胱結石の摘出手術を行った症例を追加致しました。本症例は、以前にも膀胱結石の摘出手術を行いましたが、その後新たな結石の増大傾向が認められたため、再度手術を行うことになりました。膀胱結石にはいくつかの種類があり、場合により内服薬や食事療法を行っても管理が困難なことがあります。症例によっては、生涯で複数回の手術が必要となる場合もあります。

軟部外科のページに、膀胱結石の摘出手術を行った症例を追加致しました。本症例は、以前にも膀胱結石の摘出手術を行いましたが、その後新たな結石の増大傾向が認められたため、再度手術を行うことになりました。膀胱結石にはいくつかの種類があり、場合により内服薬や食事療法を行っても管理が困難なことがあります。症例によっては、生涯で複数回の手術が必要となる場合もあります。

獣医師 池田

年末年始のご案内(2022/11/13)

12/30(金)~1/3(火)は休診とさせて頂きます。緊急の際は、10時~16時まで予約診療を行います。病院により対応可能日が異なるため、必ずお電話でご連絡の上ご来院下さい。詳しくはコチラ。

高齢犬の散歩

散歩の目的は年齢によって異なり、高齢期の場合は筋力維持と精神的な刺激を目的にすると良いと言われています。高齢犬の散歩のポイントは、

散歩の目的は年齢によって異なり、高齢期の場合は筋力維持と精神的な刺激を目的にすると良いと言われています。高齢犬の散歩のポイントは、

①無理をさせないこと

②飲み水を持って行き、休憩をまめにとること

③過ごしやすい時間帯を選ぶこと(暑くないか、寒くないか)

④犬具を工夫すること(ハーネスの使用)

⑤飼い主も散歩を楽しむことです。

筋力が衰えると寝たきりになる可能性があるため、歩けるうちは自力で歩かせてあげることが大切です。高齢犬の様子をよく観察し、愛犬のペースに合わせて楽しく散歩に行けるよう工夫してあげましょう。

アニマルケアスタッフ 本多

肥満細胞腫(2022/11/07)

肥満細胞腫とは、体の中の肥満細胞という細胞が腫瘍化する病気で、悪性腫瘍に分類されます。犬猫ともに発生率の高い腫瘍で、犬ではほとんどが皮膚や皮下に腫瘤(しこり)を形成し、猫では皮膚や皮下の他、内臓に発生することもあります。皮膚にできた腫瘍は、潰瘍化することもあります。皮膚や皮下に局所発生した場合は、適切な外科手術での根治も可能ですが、腫瘍の悪性度や発生部位に応じて、内科的治療や放射線治療を組み合わせていく必要があります。診断には細胞診検査(針吸引)を用います。わんちゃん、ねこちゃんの身体にしこりを見つけた場合は、早めのご来院をおすすめします。

肥満細胞腫とは、体の中の肥満細胞という細胞が腫瘍化する病気で、悪性腫瘍に分類されます。犬猫ともに発生率の高い腫瘍で、犬ではほとんどが皮膚や皮下に腫瘤(しこり)を形成し、猫では皮膚や皮下の他、内臓に発生することもあります。皮膚にできた腫瘍は、潰瘍化することもあります。皮膚や皮下に局所発生した場合は、適切な外科手術での根治も可能ですが、腫瘍の悪性度や発生部位に応じて、内科的治療や放射線治療を組み合わせていく必要があります。診断には細胞診検査(針吸引)を用います。わんちゃん、ねこちゃんの身体にしこりを見つけた場合は、早めのご来院をおすすめします。

獣医師 白石

狂犬病予防接種(2022/11/04)

ご自宅のワンちゃんは今年度の狂犬病予防接種を受けましたか?日本では年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では1年を通して予防接種を受け付けております。また練馬区にお住まいの方を対象に今月末まで、狂犬病予防接種に関する手続きを代行して行っています。代行手続きをご希望の場合は、練馬区から届くハガキをご持参のうえお早めにご来院下さい。

ご自宅のワンちゃんは今年度の狂犬病予防接種を受けましたか?日本では年に一度の狂犬病予防接種が義務付けられています。当院では1年を通して予防接種を受け付けております。また練馬区にお住まいの方を対象に今月末まで、狂犬病予防接種に関する手続きを代行して行っています。代行手続きをご希望の場合は、練馬区から届くハガキをご持参のうえお早めにご来院下さい。

アニマルケアスタッフ 浅見

前十字靭帯断裂(2022/10/31)

中高齢の犬で膝関節の前十字靭帯を痛めていることがよくあります。切れてしまった靭帯は自然に治癒することはなく、膝関節は安定性を失い、内部のクッション材である半月板を壊し、関節炎を起こして痛みを生じます。この二次性の関節炎は、徐々に進行し、後ろ足の機能は低下してしまいます。当院では術後早期から足が使えるようになる図のような機能的安定化術TPLOを実施しています。持病などで手術が困難な症例の場合には、内科療法を提案する場合もあります。気になる方はお早めに獣医師にご相談ください。

中高齢の犬で膝関節の前十字靭帯を痛めていることがよくあります。切れてしまった靭帯は自然に治癒することはなく、膝関節は安定性を失い、内部のクッション材である半月板を壊し、関節炎を起こして痛みを生じます。この二次性の関節炎は、徐々に進行し、後ろ足の機能は低下してしまいます。当院では術後早期から足が使えるようになる図のような機能的安定化術TPLOを実施しています。持病などで手術が困難な症例の場合には、内科療法を提案する場合もあります。気になる方はお早めに獣医師にご相談ください。

獣医師 臼井

動物看護師からアニマルケアスタッフへ(2022/10/30)

令和4年5月1日に施行された愛玩動物看護師法により、「愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれと紛らわしい名称を使用してはならない(第42条)」と規定されました。当院では11月より、法に基づき「動物看護師」から「アニマルケアスタッフ」という名前に変更することになりました。令和5年2月に実施される「愛玩動物看護師国家試験」に合格したスタッフから、順次「動物看護師」の名前へと変更予定です。

今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

腹水貯留(2022/10/25)

腹水貯留とは何らかの原因でお腹に液体が貯留してしまっている状態です。心臓病や肝臓病、腎臓疾患や消化器疾患、様々な原因が考えられます。原因が何であれ、深刻な状態である可能性が高いため、お腹が膨れているな…と思われた場合はすぐにご来院ください。食欲がない時はもちろんですが、食欲がある場合でも腹水貯留を起こしていることは比較的病気が進行していると考える必要があります。飼い主様が、うちの子は太っているだけ…と認識されていることも時々ありますので、少しでも気になることがあれば遠慮なくご相談ください。身体検査、血液検査、画像検査などを行い早期に治療を始めることが大切です。

腹水貯留とは何らかの原因でお腹に液体が貯留してしまっている状態です。心臓病や肝臓病、腎臓疾患や消化器疾患、様々な原因が考えられます。原因が何であれ、深刻な状態である可能性が高いため、お腹が膨れているな…と思われた場合はすぐにご来院ください。食欲がない時はもちろんですが、食欲がある場合でも腹水貯留を起こしていることは比較的病気が進行していると考える必要があります。飼い主様が、うちの子は太っているだけ…と認識されていることも時々ありますので、少しでも気になることがあれば遠慮なくご相談ください。身体検査、血液検査、画像検査などを行い早期に治療を始めることが大切です。

獣医師 土肥

社内木鶏会(2022/10/20)

先日、人間力を高めるための第三十六回社内木鶏会を開催いたしました。今回は【生き方の法則】をテーマに、著名人たちの人生を通して掴んだ知恵を学び感想を語り合いました。スタッフの発表からは、経験が自分を作り上げることや、物事の捉え方次第で仕事に対する姿勢が変わる等、成長のきっかけを得られたように感じられました。今後も、どんな状況でも、前向きな心で目の前のことに精一杯精進して参ります。

アニマルケアスタッフ 鶴巻

緑内障(2022/10/18)

緑内障とは目の中の水(眼房水)が溜まり、目の中の圧力(眼圧)が上昇することにより、目の痛みや視覚障害を引き起こす病気です。痛みのサインとして充血やしょぼつき、擦る仕草などが見られ、高眼圧の場合には数時間から数日で失明してしまうこともあります。緑内障を予防することは難しいため、早期の発見が重要となります。おうちのわんちゃんねこちゃんに気になる症状が見られましたら、お早めにご来院ください。

獣医師 清藤

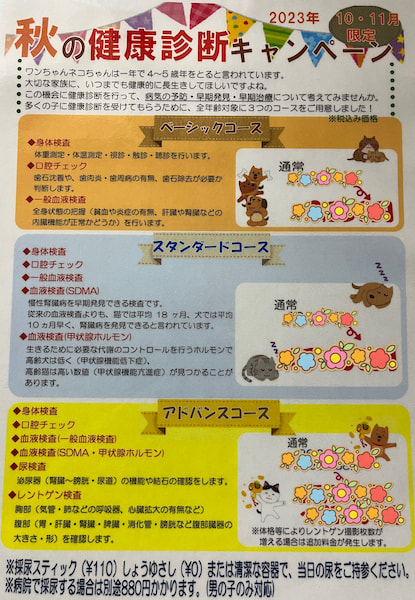

秋の健康診断キャンペーン(2022/10/15)

9月から11月末まで秋の健康診断キャンペーンを行っております。わんちゃん・ねこちゃんは1年で約4~5歳、歳を重ねていきます。近年、ペットの寿命は延びていますが、ご家族と長く健康に暮らしてもらうためには、病気の早期発見・早期治療が欠かせません。そのため、定期的な健康診断はとても重要です。当院では、若い子は最低でも 1年に1回、7歳以上の子であれば1年に2回の健康診断をおすすめしております。普段の健康診断よりお得に受けられますので、この機会にキャンペーンでの健康診断を是非ご検討ください。

9月から11月末まで秋の健康診断キャンペーンを行っております。わんちゃん・ねこちゃんは1年で約4~5歳、歳を重ねていきます。近年、ペットの寿命は延びていますが、ご家族と長く健康に暮らしてもらうためには、病気の早期発見・早期治療が欠かせません。そのため、定期的な健康診断はとても重要です。当院では、若い子は最低でも 1年に1回、7歳以上の子であれば1年に2回の健康診断をおすすめしております。普段の健康診断よりお得に受けられますので、この機会にキャンペーンでの健康診断を是非ご検討ください。

アニマルケアスタッフ 小林

皮膚組織球腫(2022/10/11)

皮膚に発生する良性の腫瘍です。最も発生が多いのは若齢の成犬で、猫では発生は稀であると言われています。固く境界明瞭で、赤みのあるドーム状の病変を形成します。頭部、耳、四肢によく見られ、急速に増大し、時には潰瘍化することもあります。多くの場合、その独特な腫瘍の形状や発生状況、針生検により診断が行われます。病変は数ヶ月で自然に退縮することもありますが、なかなか退縮せず外科的な切除が必要となることもありますので、気になる症状があればお気軽にご相談下さい。

皮膚に発生する良性の腫瘍です。最も発生が多いのは若齢の成犬で、猫では発生は稀であると言われています。固く境界明瞭で、赤みのあるドーム状の病変を形成します。頭部、耳、四肢によく見られ、急速に増大し、時には潰瘍化することもあります。多くの場合、その独特な腫瘍の形状や発生状況、針生検により診断が行われます。病変は数ヶ月で自然に退縮することもありますが、なかなか退縮せず外科的な切除が必要となることもありますので、気になる症状があればお気軽にご相談下さい。

獣医師 池田

エリザベスカラーの選び方(2022/10/07)

エリザベスカラーとは、術後の術創や外傷の患部を舐めてしまうのを防止する為の保護具です。わんちゃんやねこちゃんに装着する際は、適切なサイズを選ぶ事が大切です。

エリザベスカラーとは、術後の術創や外傷の患部を舐めてしまうのを防止する為の保護具です。わんちゃんやねこちゃんに装着する際は、適切なサイズを選ぶ事が大切です。

① エリザベスカラーから鼻が出てしまうと、傷口に口が届いてしまう可能性が高い為、エリザベスカラーより鼻先が出ないものを選びましょう。

② 首とエリザベスカラーの間に人の指が2,3本入るサイズを選び、首から外れない様に調節しましょう。

当院では、プラスチック製のクリアタイプのエリザベスカラーをご用意しております。ご質問やご相談等ありましたら、お気軽にスタッフまでお声掛け下さい。

アニマルケアスタッフ 山口

甲状腺機能亢進症(2022/10/03)

甲状腺機能亢進症は、甲状腺の働きが亢進することで体の中で甲状腺ホルモンが過剰になる病気で、高齢の猫に多く見られます。甲状腺ホルモンは代謝に関わるホルモンのため、組織の代謝が亢進し、様々な症状を呈します。よくみられる症状として、食欲は亢進するが痩せてくる、多飲多尿、頻脈などがあります。その他にも、攻撃的になるなど性格の変化が見られることもあります。現在当院では血液検査のキャンペーンを行っております。甲状腺ホルモンを測定できるコースもございますので、この機会に一度検査してみてはいかがでしょうか?

獣医師 白石

お薬の飲ませ方(2022/09/30)

ご自宅でお薬を飲む事が難しいというご相談をよく受けます。

ご自宅でお薬を飲む事が難しいというご相談をよく受けます。

今回はお薬を飲ませるためのいくつかの方法をご紹介します。

・いつものご飯に混ぜる、おやつに包んで与える

・錠剤を直接喉の奥の方にいれて口を閉じ、喉をさすって飲ませる

・薬をすり潰し粉状にして、水やシロップに溶いて飲ませる

当院ではお薬を飲ませるツールとして、投薬用のおやつやシロップなどをご用意しております。投薬でお困りの方はお気軽にご相談ください。

アニマルケアスタッフ 栁澤

会陰ヘルニア(2022/09/26)

会陰ヘルニアは、高齢の小型犬の未去勢雄によく認められる病気で、肛門周りの筋肉が萎縮して筋肉間に隙間を生じ、腹腔内臓器が肛門の脇のスペースに脱出してしまいます。症状として、肛門の脇が腫れ、排便がしづらいなどの障害がよく見られます。食事変更や便軟化剤などにより臨床症状は緩和されますが、根本的な解決には、手術による脱出臓器の整復、ヘルニア孔の閉鎖を必要とします。臓器脱出の状況によっては組織の壊死を起こすなど緊急を要する場合もありますので、お尻が腫れているや便が出づらいなどの症状に気づかれた場合はお早めにご相談ください。

会陰ヘルニアは、高齢の小型犬の未去勢雄によく認められる病気で、肛門周りの筋肉が萎縮して筋肉間に隙間を生じ、腹腔内臓器が肛門の脇のスペースに脱出してしまいます。症状として、肛門の脇が腫れ、排便がしづらいなどの障害がよく見られます。食事変更や便軟化剤などにより臨床症状は緩和されますが、根本的な解決には、手術による脱出臓器の整復、ヘルニア孔の閉鎖を必要とします。臓器脱出の状況によっては組織の壊死を起こすなど緊急を要する場合もありますので、お尻が腫れているや便が出づらいなどの症状に気づかれた場合はお早めにご相談ください。

獣医師 臼井

ボディコンディションスコア(BCS)(2022/09/23)

秋は"食欲の秋"とも言われていますが、ごはんやおやつの食べ過ぎは、ペットの肥満に繋がります。肥満は関節疾患や循環器疾患など様々な病気のリスクを高めるため、日頃から体型をチェックし肥満を予防することが大切です。ペットの適性体型を調べるために、「ボディコンディションスコア(BCS)」というものがあります。見た目(腰のくびれ具合)と触れた状態(肋骨の触知具合)から肥満度を判断し、体型を9段階で評価します。当院にはボディコンディションスコアのモデルを置いていますので、ご興味ある方は是非触ってお試しください。また、ボディコンディションスコアはあくまでも目安となりますので、ペットの体型のことでご不安な方はお気軽にご相談ください。

秋は"食欲の秋"とも言われていますが、ごはんやおやつの食べ過ぎは、ペットの肥満に繋がります。肥満は関節疾患や循環器疾患など様々な病気のリスクを高めるため、日頃から体型をチェックし肥満を予防することが大切です。ペットの適性体型を調べるために、「ボディコンディションスコア(BCS)」というものがあります。見た目(腰のくびれ具合)と触れた状態(肋骨の触知具合)から肥満度を判断し、体型を9段階で評価します。当院にはボディコンディションスコアのモデルを置いていますので、ご興味ある方は是非触ってお試しください。また、ボディコンディションスコアはあくまでも目安となりますので、ペットの体型のことでご不安な方はお気軽にご相談ください。

アニマルケアスタッフ 坂本

求人情報サイトリニューアルのお知らせ(2022/09/22)

この度、当院の求人情報サイトをリニューアルしました。

当院で勤務する獣医師やアニマルケアスタッフのスタッフインタビューや教育プログラム、その他様々な情報を掲載しております。皆様のご応募をお待ちしております。

求人情報サイト

https://hondo-ah.com/recruit/

アニマルケアスタッフ 浅見

犬猫の高血圧(2022/09/18)

犬猫にも高血圧症が存在します。犬では心臓病や腎臓病、クッシング症候群など、猫の場合は甲状腺機能亢進症や腎臓病が高血圧の原因となっていることがよくあります。またヒトと同様、高血圧の合併症として脳血管、心臓、腎臓、目などに障害を起こすことが知られています。突然の失明や夜鳴きの原因が高血圧であることも時折確認されます。犬・猫の血圧は動物専用の血圧計で計ることができます。「白衣高血圧」など1回の測定ではバラツキが大きいため数回(当院では5回以上)測定し平均値を利用します。中高齢以降では、定期健康診断の一項目としておすすめします。

犬猫にも高血圧症が存在します。犬では心臓病や腎臓病、クッシング症候群など、猫の場合は甲状腺機能亢進症や腎臓病が高血圧の原因となっていることがよくあります。またヒトと同様、高血圧の合併症として脳血管、心臓、腎臓、目などに障害を起こすことが知られています。突然の失明や夜鳴きの原因が高血圧であることも時折確認されます。犬・猫の血圧は動物専用の血圧計で計ることができます。「白衣高血圧」など1回の測定ではバラツキが大きいため数回(当院では5回以上)測定し平均値を利用します。中高齢以降では、定期健康診断の一項目としておすすめします。

※動物の性格によっては血圧測定の信頼度が低く利用できないこともあります。

獣医師 土肥

肛門腺絞りのタイミング